大皖新闻讯自绘图纸、用PVC水管搭建、手动研磨镜片,手工制作的望远镜不仅清晰捕捉到月球表面地貌,还拍到了土星等行星的影像……19岁的陶然凭借满腔热爱和勇于探索的精神,自制天文望远镜,完成了一场独属于自己的“星空对话”。今年高考结束后,陶然将自制望远镜的过程及设计图纸分享至视频平台,引发广泛关注。近日,大皖新闻记者联系上陶然,听他讲述持续了四年的星空追梦故事。

陶然正在使用望远镜观测。

用水管搭建仪器 捕捉到清晰月表画面

2006年3月出生的陶然现居住于池州市贵池区江口街道,今年刚参加完高考的他,即将开启大学旅程。说起他的星空追梦故事,还要追溯到高一寒假:陶然偶然在网络上看到国外爱好者自制望远镜的视频后,本就热爱天文的他立刻被点燃热情。“当时觉得专业设备太贵了,不如自己动手。”于是,他利用课余时间查阅资料,并买来PVC水管和配件,切割、组装,做出了第一架反射式望远镜。

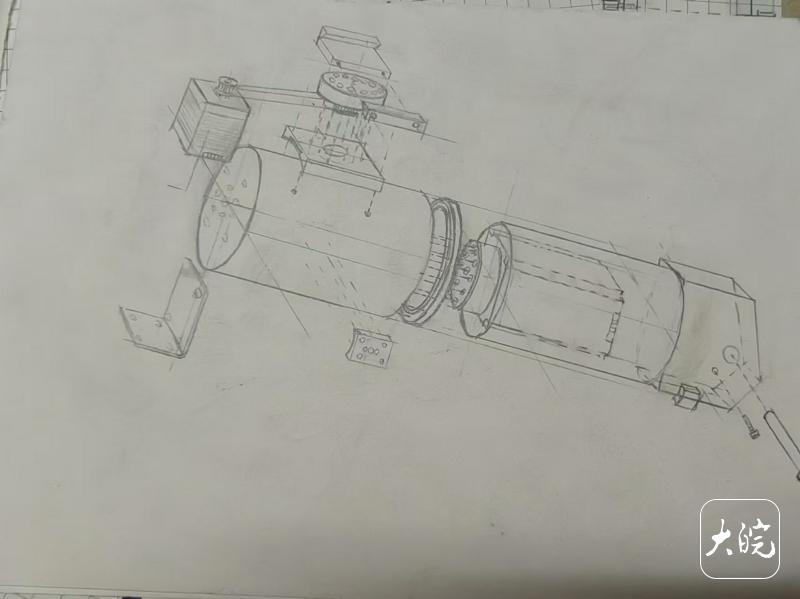

“镜筒、主副镜支架全部是由水管改造,各种检测平台也是我自己搭建的,包括望远镜的光轴校准,我自己做了一个同心的激光校准器。”陶然介绍说,那个寒假,这成了他最重要、也算最成功的事。材料到齐后,陶然便根据设计图纸组装,有图纸、数据正确,几小时便可完成组装。经过反复调试,最终这架“水管望远镜”成功捕捉到了月球表面的清晰画面,即月球的环形山和“月坑”。

陶然用望远镜观测到的月球表面画面。

第一台望远镜成功搭建后,陶然并不满足于此。因为他觉得市面上镜片的价格都很高,便想着自己磨一块。在多番上网查阅资料后,高二的寒假,陶然定制了两块305口径的主镜镜胚,随后开始了长达一年半的“磨镜过程”,整个研磨过程一直持续到高三毕业,并在高三暑假对镜片完成了抛光。

“最困难的是抛光阶段,望远镜镜片对光线的反射要极其精准,有一点不平整的地方都会导致光线散射从而影响成像质量,所以抛光过程要时常检测修正,直到镜片呈现抛物面。”为此,陶然在家中搭建了检测平台,用千分尺位移台和自制的朗奇光栅装置检测镜面精度。

陶然做出的第一架反射式望远镜。

向记者解释原理时,陶然滔滔不绝:“反射光透过打印机光栅就能看到特定的条纹,通过条纹的弯曲程度即可判断误差。我找到一个模拟标准光栅图的朗奇计算器,输入测算的参数对比标准光栅图,一步步打磨修正。”高三毕业时,这块镜片终于达到抛物面标准,尽管尚未组装,但这块“纯手工镜片”已是陶然的骄傲之一。

同行者与家人的支持 让他探星之路走得更远

陶然坦言,制作望远镜的过程也是自我突破的过程。在精确计算焦距和光路这方面,他从小就学习获得的绘画特长帮了他不少忙。“小时候学过四年素描,高中闲暇时画画3D漫画,所以后来绘制望远镜和检测仪器设计图时,也得益于这些绘画基础和练习。”

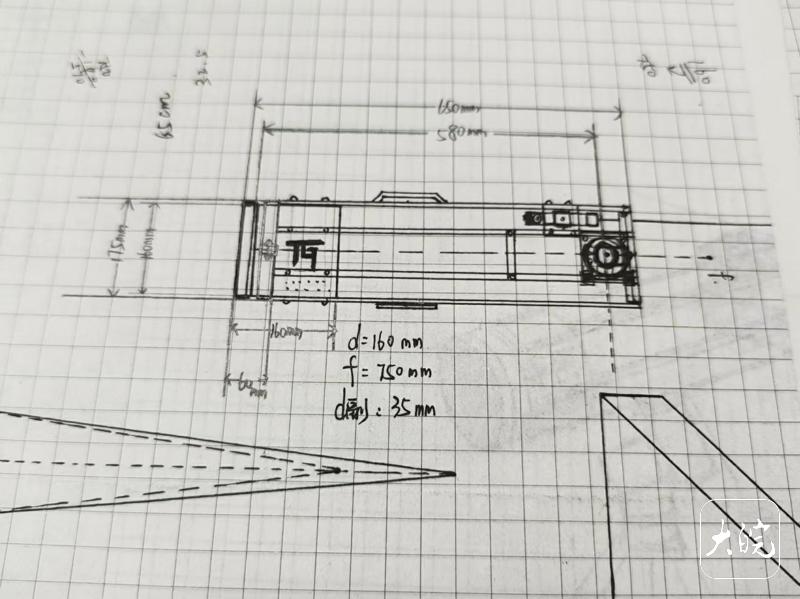

陶然自绘的设计图纸。

在钻研探索星空的道路上,陶然也并非孤军奋战。陶然介绍,他会通过牧夫天文论坛了解相关知识,也经常通过视频软件学习制作技巧,还加入了多个天文爱好者的群组。“很多前辈会无私地分享经验,向我传授研磨技巧,通过请教他们,我才完成了镜面抛光。”陶然特别提到,高中时还有一位志同道合的同学,两人经常一起讨论一起制作,“他现在在大学里也做了个赤道仪。”

家人的支持更是陶然能坚持至今的重要动力。“只要不耽误学习,他的爱好我都会支持。”陶然的母亲坦言,在他们家,陶然的工作台和仪器占据了不小的空间。“我家人希望我能更上一层楼,他们也支持我在航空航天这一块发展,经常激励我要好好努力。”陶然笑着对记者说。

陶然对于谐波赤道仪的设想图纸。

2025年高考中,陶然被安徽大学智能制造工程专业录取,虽与理想中的南京航空航天大学失之交臂,但他已规划好未来:考研进军南航,同时继续完善他的天文设备。目前,他正在学习Arduino编程,计划打造一台谐波赤道仪用于深空摄影。

“接下来,我计划用铝合金框架把镜片改造成巡天望远镜。”谈及未来对望远镜的改造计划时,陶然信心满怀地介绍,这种大口径望远镜特别适合观测暗淡的深空天体,“虽然暂时不能带去大学,但正好可以利用这段时间消除镜片的内应力。”

董文芊 大皖新闻记者 朱春友 (图片由受访者提供)

编辑 彭玲