图云关,始建于公元1201年(宋宁宗嘉泰元年),贵阳“九门四阁十四关”之一,扼守出黔通湘桂的咽喉要道,人称“黔南首关”。

如今,它位于贵阳森林公园北门入口处,与不远处的图云关抗战纪念馆一起,讲述着这里从雄关险隘到“中国抗战的生命中枢”的故事。

中国红十字会救护总队纪念碑。

图云关里的“地球村”

傅拉都医生(波兰)、陶维德医生(波兰)、杨固医生(罗马尼亚)、马启迪女士(德国)、阿斯顿医生(英国)、柯恩医生(美国)……

在贵阳森林公园图云关抗战纪念馆门口,国际援华医务工作者纪念碑上刻满了来自世界各地的名字,这些医护曾经在这里为中国抗战作出了不可磨灭的贡献。

国际援华医务工作者纪念碑。

1939年2月,爱国华侨林可胜博士率领中国红十字会救护总队,从武汉、长沙辗转至贵阳图云关,直至抗战胜利。

战地救护指挥、医务执行、业务派出、培训及后勤保障机构在这里协同运作,队伍从组建初期的37支救护队扩展到178支,鼎盛时有3420名工作人员、200辆救护车。

图云关抗战纪念馆内,救护总队队员名字与照片。

来自英国、波兰、德国、奥地利等9个国家的37名医疗志愿者被统称为“西班牙大夫” ——他们都曾参加西班牙反法西斯战争,多为共产党员,初衷是像白求恩一样直接参加战地救护。傅拉都、白乐夫、柯芝兰、甘扬道……是他们为了融入中国而取的中文名,他们为了心中的理想与正义在此扎根了六年。

“这里面最让我动容的是英国女医生高田宜。日军在对中国开展细菌战期间,1942年的3月,救护总队打算派一支先遣队到浙江的宁波摸底当地鼠疫暴发情况,高医生在患感冒的情况下,匆忙打了防疫针,引起不良反应,24小时内就殉职于图云关。”图云关抗战纪念馆解说员王大鹏说,图云关的医生们,用行动谱写了一首首人道主义、爱国主义和国际主义的赞歌。

英国女医生高田宜的墓地。

图云关战时卫生人员训练所成为医学人才的摇篮,据统计,训练所连同6个分所共培训医护人员超2万人,远超当时国内任何医学院校。

1939年至1945年间,图云关创造了惊人的救援成就:实施手术近20万次、骨折复位3.5万余人,住院治疗200余万人,门诊军民450余万人次,预防接种460余万人次。

烽火仁心的传承

抗战结束后,图云关的医护人员回到自己的国家、家乡,他们珍藏着与图云关有关的照片、资料。

当这些记忆碎片拼凑起来,后人才真正地、完整地了解到了这段历史。

2005年5月27日,是贵阳市政协原副主席、中国红十字会救护总队队员后人杨永楦无法忘记的日子。

贵阳市政协原副主席、中国红十字会救护总队队员后人杨永楦。

这天,她接到了一通来自厦门的电话,电话那头说她是周寿恺教授之女周菡,“那年我55岁,她说她在找她父亲资料时,找到了我父亲的资料。小时候,我们都只知道父辈在图云关从医,但也只知道这些。”杨永楦说,从那之后,她就一直致力于寻找、还原父辈的那段烽火岁月。

在她的奔走努力下,越来越多医护后人走到一起,他们手中的资料、照片终于汇集成了“中国抗战的生命中枢”的完整群像。

“已经有了高田宜医生的墓地、救护队的纪念碑,那中国医生呢?中国红十字会救护总队名单里有那么多人,他们同样忘我地奉献着,应该为他们做点什么。”于是,杨永楦积极推动建设纪念碑、纪念馆。

图云关抗战纪念馆内。

“立纪念碑的时候,是2021年寒冬,建设一度中止,当时再冷我也去那里守着,联系吊车、挖掘机,直到纪念碑立起来。”杨永楦回忆着建设过程,说不论多么艰辛,大家的心愿就是把它建设起来。

2013年,“中国红十字会救护总队”纪念碑在图云关森林公园庄严落成。

市民正在参观图云关抗战纪念馆。

经贵州省委、省政府和中国红十字会总会共同申报,2017年,国家批准建设“中国红十字会救护总队贵阳图云关抗战纪念园”。

泛黄的救护工作人员证书、保存完好的臂章、仍泛着光芒的红十字胸章、字迹清晰可见的救护总队部工作人员服务证明书……来自美国、匈牙利等国的物品被捐赠到图云关抗战纪念馆,极大丰富了纪念馆的藏品,提升了图云关的影响力。

图云关抗战纪念馆展出的医疗队员在图云关工作期间使用过的物品。

2022年初,“贵阳图云关抗战纪念馆”建成开放,成为爱国主义教育的重要阵地。

永不褪色的红十字

救护总队队员们的后人先后来到这里,杨永楦回忆着当初大家第一次见面的场景,那时大家来自世界各地,语言不通,“我们虽然不知道你是谁、我是谁,但我们感觉就像亲兄弟姐妹”。

他们有的出生于图云关、有的在图云关度过了自己的儿时,这片林荫庇护着他们长大。

中国红十字会救护总队队员后人朱联贵的父亲来自山东,当年在图云关担任中国红十字会救护总队532医疗队队员。

中国红十字会救护总队队员后人朱联贵。

朱联贵在图云关出生,“我们这一辈是‘联’字辈,因为生在贵州,父亲为我取名‘联贵’。”

朱联贵先生将家中珍藏的照片复制件捐赠给贵州省档案馆永久珍藏,包括救护总队工作场景、队员派遣书及相关证件等,这些生动真实的影像,从多角度再现了那段救死扶伤的历史,具有重要的文献与纪念价值。

朱联贵的父亲和三位兄长在那个战火纷飞的年代加入了中国红十字会救护总队,如今,他用父亲留下的资料,制作成了一本图册,“希望能把父辈的故事传承给下一代,让他们了解到父辈在这么艰苦的条件下抗击侵略者。”

图云关抗战纪念馆展出的医疗队员在图云关工作期间使用过的物品。

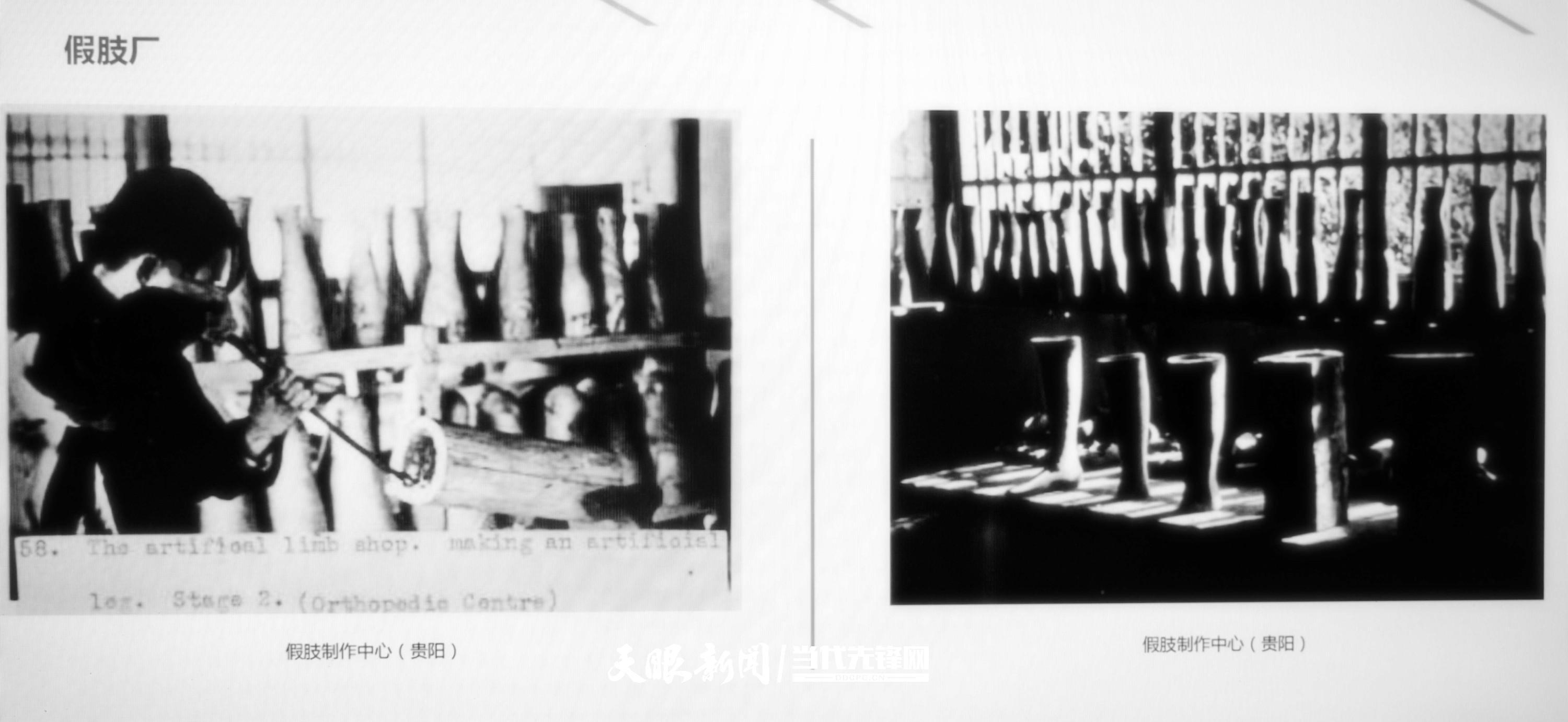

“虽然他们没有抗枪炮,但他们的医药箱、他们的手术刀、他们制作的木板夹、他们制作的假肢……都为抗战作出了贡献。把这些展出,就是要感动后人。”杨永楦饱含深情地说,把这段历史讲给后人听,就是希望满山艳山红开起来的时候,大家能一起去图云关去寻找那片火热的土地、那段闪光的历史,“图云关‘开花’以后,需要每位年轻人‘浇水’、保护”。

“00后”解说员王大鹏在图云关抗战纪念馆解说期间,深感这份工作的重要,他不仅是历史的讲述者,也是抗战精神的传递者,“无数的医务队员从这里整装出发,支援全国的各大战区,犹如星星之火般遍布祖国大地。”他希望通过自己的讲解,能将救护队员们救死扶伤、不畏牺牲的精神传递给每位来访者。

如今,中国红十字会救护总队贵阳图云关抗战纪念园已成为中国红十字会和贵州省重要的对外交流平台。据统计,截至2025年7月,纪念园参观人次已突破37万。

清晨,站在图云关上看着太阳升起,顺着纪念碑旁林可胜等医护人员雕塑凝望的方向,一只飞鸟掠过天际,城市在晨光中渐渐苏醒,处处洋溢着生机与欢愉。

和平年代的美好如约而至,那些奉献的仁心,永远铭刻在时光深处。

贵州日报天眼新闻记者

陈祖嘉 廖文祥 赵哲铭

编辑 徐然

二审 杨韬

三审 闵捷