当人们谈论诗画江南,总会想起西湖烟雨。而八十多年前,西湖湖畔有一群师生,背负家国命运,在烽火中西迁千里,最终扎根贵州湄潭,守护文脉、延续学统。如今,在湄潭文庙——浙江大学西迁历史陈列馆中,历史正被不断讲述,连接起过去与现在。

一座城与一所大学的双向奔赴:“湄儿”一名镌刻的深情厚谊

“浙大西迁之路,是一段辗转六省、跋涉二千六百多公里的壮烈行程。”年轻的讲解员刘金亭每天向来访者这样开启讲述,用声音唤醒记忆。在她的讲解中,有几个故事让人动容,印象深刻。

1937年,战火蔓延至浙江杭州,为保全文脉,浙江大学师生在校长竺可桢带领下,踏上西迁之路。他们穿越江南六省,行程2600公里,于1940年抵达贵州湄潭。当历经艰难的浙大师生通过湄江桥进入湄潭城时,20多位当地百姓手持采来的鲜花,端着煮熟的鸡蛋,在桥头迎接这些千里之外的学者和学生,用最质朴的方式进行最真挚的表达。

湄潭人民倾其所有支援浙大。为了迎接浙大师生的到来,湄潭人民空出了250多间房舍供师生们入住,其中有不少是村民自己新修葺的房屋。当时湄潭县总共只有600多户人家。在物资供应不足的条件下,湄潭人民把为数不多的粮食留给了浙大师生。

湄潭老百姓为了能够给浙大提供办学场地,就将湄潭文庙拿给浙大作为当时的图书馆、医务室和竺可桢办公的地方。中国“核能之父”卢鹤绂教授一家住在韩姓商人慷慨借出的湄江饭店,一住就是七年。

最令人难忘的是,卢夫人在此期间生下一个儿子。为感念湄潭水土的养育之恩,卢鹤绂教授特意为孩子取小名为“湄儿”。“湄”,取自湄江的“湄”,一字之中,是浙大学人对这片土地最深切的谢意。

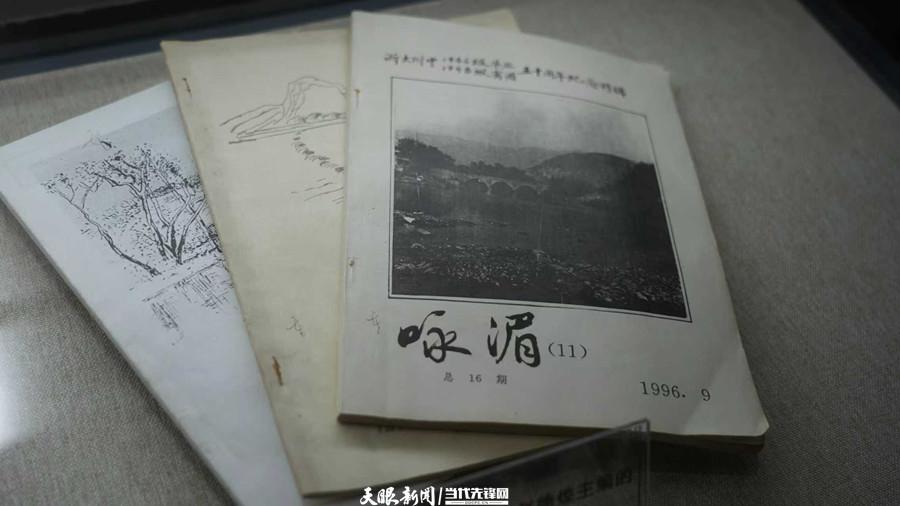

浙大西迁本身亦是一部壮丽的史诗。在此期间,浙大协助抢救杭州文澜阁《四库全书》三万六千册,使国之瑰宝免于战火。“两弹元勋”王淦昌在缺电少设备的艰苦条件下,于湄潭成功研制出荧光粉,填补国家空白。

一名讲解员的感悟:穿越时空的情感连接

刘金亭坦言,在成为讲解员之前,她对这段历史了解甚少。“而现在,我感到非常荣幸,这份工作非常有意义,在了解这段历史后,我成了这段历史的传播者,可以向游客们传播这段历史,传播西迁精神。”

“我仿佛一个时空穿越者,穿越历史烟云与当年的师生们对话。”刘金亭说,通过深入了解这段历史,她真切感受到浙大师生在战火纷飞、条件艰苦的环境中依然不屈不挠、坚持办学的精神。“他们将爱国主义深深融入血脉,用实际行动诠释了个人命运与国家命运的紧密相连。这正是我最希望向参观者传递的精神内核。”

她继续说道:“每当向游客讲述这段历史,我最希望他们能感受到的,不仅是历史的厚重,更是一种精神的传承。希望他们能体会到,在那个艰难岁月里,浙大师生如何以知识和信念为武器,为国家的存续和民族的未来而坚持奋斗。这种爱国情怀和求是精神,至今仍然具有深刻的现实意义。”

通过不断讲解这段历史,她对家乡的情感也在悄然变化。“我没有想到,在那样艰苦的条件下,湄潭人还能倾其所有去帮助浙大。这样的热情,让我敬佩,也更爱这片土地。”让她印象深刻的是,来访者中,有人听到动情处不禁落泪。

一代青年的回响:西迁精神在年轻血脉中的延续

这段历史不仅感动着来访者,更深深影响着湄潭的年轻一代。谭明超,一个从小生活在湄潭,现在就读于北京化工大学的青年,在参与暑期社会实践中重返故地。

“因为我从小生活在湄潭,我的初中、高中和浙大西迁有着密不可分的关系。”谭明超介绍道,“湄潭中学是浙大西迁时的重点附属中学,之后的求是高级中学也是从湄潭中学高中部分支出去的。我们从小就受到浙大西迁文化和历史的熏陶。”

如今成为一名大学生重返这里,他对这段历史有了更深的理解:“浙大西迁对于我们整个文化长征来说,是一个非常重大的后勤保障。这里有很多历史学家——李政道、苏步青、竺可桢都是在这里潜心问学,发表了具有世界影响力的科研成果。”

最让他感动的,是前辈学者在艰苦环境中的钻研精神:“我们从初中就开始了解这些故事。当时我们所住的宿舍环境,他们挑灯夜读,甚至用算盘进行计算研究。他们刻苦研究的精神深深影响了我们这一代人。”

正如“湄儿”这个名字,它不只是一个孩子的乳名,更是一段历史的注脚,象征着一种精神的传承。从当年的西迁师生,到如今的讲解员和青年学子,这段历史仍在发声,仍在感动着一代又一代人,成为连接过去与现在、历史与未来的精神纽带。

贵州日报天眼新闻记者

汪林静 陈祖嘉 汪国锋

编辑 胡桅可

二审 杨韬

三审 闵捷