齐鲁晚报·齐鲁壹点 张子慧

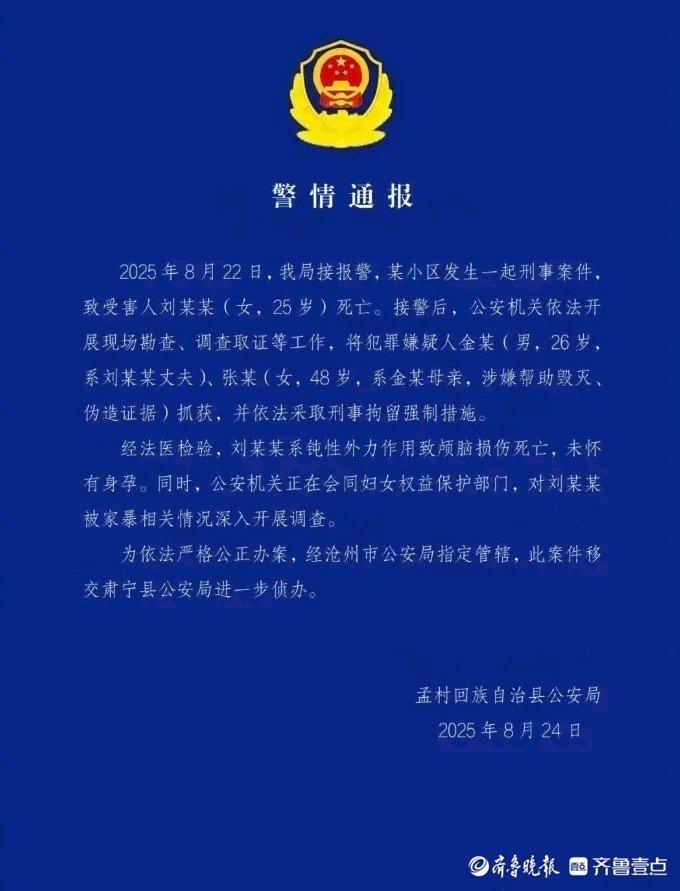

近日,河北沧州孟村县一起致25岁女子刘某某死亡的刑事案件,经警方通报及媒体公开信息披露后,持续引发社会对家庭暴力议题的高度关注。

这起悲剧再次向大众敲响警钟:家庭中发生的暴力绝非“家务事”,更不存在任何开脱借口,但凡侵犯他人人身权利的行为均属违法,若暴力升级致人死亡,更是触碰法律红线的严重刑事犯罪。

“家务事”绝非暴力借口 首次容忍等于纵容犯罪

在家庭暴力事件中,“两口子打架,外人别插手”“家丑不可外扬,忍忍就过去了”是不少人持有的认知——既可能是受害者因顾虑“被议论”而产生的自我劝说,也可能是家属、邻里等他人以“劝和”为名传递的观点,这类认知倾向在社交媒体讨论中同样常见:记者翻看相关家暴新闻的评论区发现,多数网友表达了对受害者的同情与对施暴者的愤怒,但也有少数声音,表示“家暴是家里事,外人管不着”,对施暴行为的违法性质避而不谈。

北京大成(青岛)律师事务所律师许磊波直言,注意到有网友建议取消“家暴”一词,担心其易被误解为“内部暴力”,对此他认为,无论称谓如何调整,都不能忽略核心事实:“无论何种家庭关系、是否存在‘矛盾诱因’,殴打、虐待等侵犯他人人身权利的行为,本质都是突破法律底线的违法行径,绝非‘家务事’能掩盖,更不该为施暴者找任何开脱理由。”他进一步强调,首先要厘清法律边界:“这类暴力不受家庭关系、矛盾诱因的豁免,只要实施了侵犯人身权利的暴力行为,就已触碰法律底线,这一点不容模糊。”

许磊波进一步表示,将责任推给受害者的猜测危害显著:“不仅会加重受害者的心理负担,更可能阻碍社会‘家暴零容忍’共识的形成,让潜在受害者因怕‘被质疑’而不敢求助;从权利救济角度看,这类不当推测还会影响法律程序推进,可能导致受害者因同样的顾虑放弃启动法律程序,比如不敢主张人身安全保护令、人身损害赔偿等法定权利,既不利于自身维权,也会削弱‘家暴零容忍’的法律共识。”

从心理学角度看,中国心理学会心理科学传播专家刘金林的比喻更让人警醒:“家庭中的暴力就像打开了‘潘多拉魔盒’,第一次动手,突破的不只是行为底线,更是施暴者心里‘暴力能接受’的阈值。要是这次没被制止——不管是受害者忍了,还是外人劝‘算了’,施暴者都会觉得‘暴力有用’,下次再闹矛盾,动手会像‘条件反射’一样简单。”

他进一步补充:“很多人会信施暴者‘就这一次,以后改’的道歉,但从心理层面看,这种道歉大多是施暴者为了缓解愧疚、稳住关系的权宜之计,不是真的想改。下次再发生冲突,之前突破过的底线、降低的‘暴力阈值’,会让他们动手时毫无负担——就像踩过一次的草地,再走就没什么顾虑了。所以受害者第一次遭遇暴力就及时止损,才是关上‘暴力魔盒’的唯一关键。”

反家暴法体系织密保护网,梯度责任让施暴者无所遁形

面对此类权益的侵害,我国现行法律早已织起多维度的反家暴体系,为受害者提供实打实的保护。山东坤宁律师事务所高级合伙人冯莹莹明确表示,反家庭暴力法作为核心法律,首先就划清了此类暴力的“红线”——明确家庭暴力是家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由及经常性谩骂、恐吓等方式,实施的身体、精神侵害行为;就连家庭成员以外共同生活的人之间的暴力,也参照该法执行,这大大拓宽了保护范围,不让任何受害者被法律“落下”。

在追责层面,刑法与治安管理处罚法更是形成“梯度防线”,让施暴者付出对应代价:要是家暴造成受害者轻微伤,施暴者会被依治安管理处罚法处以治安拘留;要是受害者达到轻伤及以上,施暴者就涉嫌故意伤害罪;一旦致人死亡,更可能构成故意杀人罪,面临死刑的严惩。

更关键的是,人身安全保护令打破了传统司法“事后补救”的滞后性——它能“事前干预”,最长有效期6个月还能续期,相当于给受害者撑起“保护伞”,也给施暴者戴上“紧箍咒”,震慑力十足。

忍让换不来安全,第一时间自救取证是关键

法律为受害者筑牢“后盾”,但受害者自己掌握自救方法、抓住关键环节,同样至关重要。冯莹莹强调,遭遇暴力时,第一要务是保生命安全,可采取正当防卫;暴力一停,必须立刻行动:拍伤情照片、存现场视频、收保证书和威胁短信,把证据牢牢攥在手里,然后马上报警,向法院申请人身安全保护令,绝不给二次家暴留机会。

而且,申请人身安全保护令的同时,受害者完全可以同步提离婚诉讼、申请人身损害赔偿。从司法实践来看,法院会优先判离,财产分割也会向受害者倾斜,还会支持精神损害赔偿——通过多种方式,把受害者的权益“护到底”。

她直言,司法实践中,法院对此类家庭暴力致死案件向来坚持“从重处罚”原则。具体到沧州孟村县这起案件,金某因涉嫌故意杀人,大概率将面临重刑;金某母亲张某因涉嫌帮助毁灭证据,同样会被依法追责。

冯莹莹总结,这起悲剧也暴露了家庭暴力的痛点:干预不及时、证据容易丢。同时必须明确——家庭中的暴力从不是“家事”,而是对公民基本权利的公然侵犯。要遏制暴力,既需要法律执行“硬起来”,也需要公众把“零容忍”从口号变成行动,更需要每一位受害者在遭遇暴力时,果断拿起法律武器,护自己周全。