编者按

1937年7月,抗日战争爆发,为了坚持学业,为国家保留人才,竺可桢率领浙江大学全体师生踏上西迁办学的历程。1939年,竺可桢校长到遵义、湄潭实地考察后,决定将浙大迁到遵义、湄潭继续办学,在此开启长达7年的办学生涯。

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,贵州日报天眼新闻记者采访多名浙大西迁后代,聆听他们的讲述,他们先辈的故事不仅关乎家族往事,更是一所大学、一个国家在烽火中坚韧求存的缩影。

钱永红是浙江大学校史研究会特聘研究员,他与贵州的渊源,始于2009年。

钱永红的祖父钱宝琮是浙大西迁时期数学系教授,父亲钱克仁、姑姑钱熙等则是在湄潭、遵义等地度过青春岁月的“浙二代”。那一年,钱永红受湄潭县政府邀请,参加浙江大学西迁办学70周年纪念活动。那是他第一次踏上贵州的土地,也是他第一次走进父辈曾经奋斗过的地方。

在湄潭,钱永红看到了祖父当年授课的地方,也找到了父亲和姑姑学生时代的痕迹。展览中那些熟悉的名字、老照片,以及许多年迈校友抚摸名录时热泪盈眶的场景,深深触动了钱永红。“我突然意识到,这段历史不应该只停留在纸面上。”

离开湄潭后,钱永红开始系统整理父亲留下的信件、手稿和祖父的学术资料。钱永红从民国时期的报刊、档案中一点点挖掘,逐渐拼凑出更加完整的西迁故事。他的父亲钱克仁曾是浙大学生会主席,也是“黑白文艺社”的核心成员,在抗战时期积极推动学生运动;祖父钱宝琮则在艰苦环境中坚持教学,撰写了一批重要的数学史论文。

湄潭文庙,曾是浙江大学西迁贵州时的办学地点之一。

10余年来,钱永红陆续整理并发表了多篇文章,还主持编辑了祖父的文集。他说:“我不是专业的历史学工作者,但我有一种责任,要把这些真实的故事留下来。”

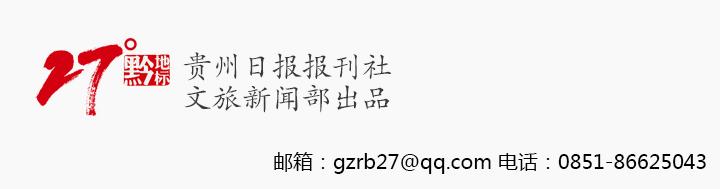

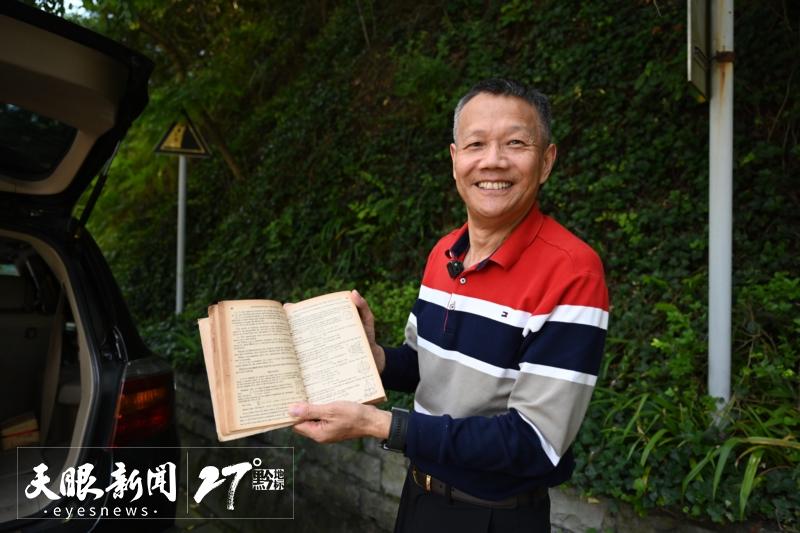

对西迁的历史,钱永红并不止于纸面探究。他多次将家族珍藏的原始资料捐赠给湄潭县档案馆,包括祖父使用的英文版微积分教材、奶奶写给父亲的家书、姑父提供的浙大老照片等。这些物品不仅具有史料价值,更是那个时代师生教学相长、家人相依的见证。

钱永红将家书捐赠给湄潭县档案馆。

“我希望年轻人能理解什么是求是精神”钱永红说,“这并不是在形式上重复过去的艰苦,而是学习那种在困难中坚持信念、脚踏实地做事的态度。”在他看来,西迁的精神核心,是在动荡岁月中依然保持学术理想和救国情怀。如今虽不再有战火烽烟,但这种精神依然值得传承。

钱永红表示,希望更多年轻人能够挖掘、了解高校西迁历史,传承这些精神。“只要我还有精力,就会继续传承西迁历史。这些故事,应该被更多人记住。”他说,贵州已不仅是父辈的第二故乡,也成了他自己的精神原乡。每一次来到湄潭,走在曾经的浙大办学旧址上,他都能感受到一种跨越时空的共鸣,那是一种源于苦难却终成光辉的力量。

贵州日报天眼新闻记者

文、图、视频/赵珊珊 吴蔚

编辑/黄若佩

二审/姚曼

三审/黄蔚