编者按

1937年7月,抗日战争爆发,为了坚持学业,为国家保留人才,竺可桢率领浙江大学全体师生踏上西迁办学的历程。1939年,竺可桢校长到遵义、湄潭实地考察后,决定将浙大迁到遵义、湄潭继续办学,在此开启长达7年的办学生涯。

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,贵州日报天眼新闻记者采访多名浙大西迁后代,聆听他们的讲述,他们先辈的故事不仅关乎家族往事,更是一所大学、一个国家在烽火中坚韧求存的缩影。

2025年7月,是储西印第一次来到贵州,对他来说,这次贵州行是为了补上一堂迟到了几十年的“历史课”。

储西印的外祖父是著名园艺学家吴耕民,父亲储椒生则是吴耕民的学生,于20世纪30年代考入浙大,抗战时期随校西迁,在贵州度过了艰苦而关键的求学岁月。

“父亲那一辈人,很少讲贵州的事。”储西印说。小时候,父亲几乎不提西迁经历,直到这次出行前,他对父辈在贵州的具体生活所知甚少。“我来,就是想弄明白,他们当年到底是怎么坚持下来的。”

储西印退休前从事机械行业,与父辈的园艺专业相去甚远。退休后他长期照顾年迈的父母,直至2019年双亲离世。他说自己不能再错过这次机会,“再不来,以后可能就走不动了。”

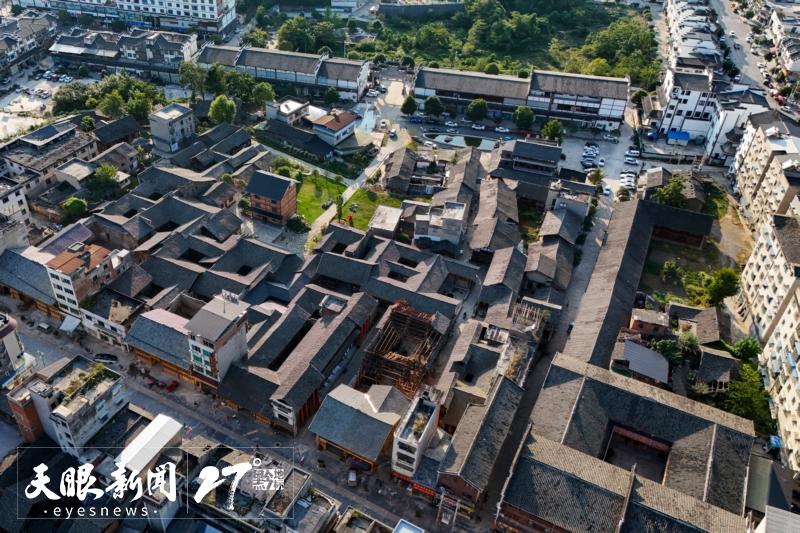

在遵义湄潭,他走了父亲当年走过的路,看了曾经办学授课的旧址。但眼前的景象让他有些感慨:平整的石板路、修葺一新的建筑、整洁的园林环境。“山清水秀,看起来像个养生的好地方。”他说,“现在根本体会不到那时的艰苦。”

湄潭永兴古镇上仍保留着浙大永兴分校的遗存。

在储西印看来,西迁的精神值得传承。“先辈们在那么艰苦的环境中都没有放弃学习和科研,为中华民族保存了人才火种。”他说,“如果高校没有西迁,这批人才可能就断了。”

如今,储西印最大的愿望是能让更多人了解这段历史真实的面貌,不是浪漫化的怀旧,而是一代人在困境中的坚守。

站在父亲可能曾经学习过的教室前,储西印说这趟旅程终于让他把零碎的家族记忆串联了起来。“虽然晚了点,但总算补上了这一课。”

贵州日报天眼新闻记者

文、图、视频/吴蔚 赵珊珊

编辑/黄若佩

二审/姚曼

三审/黄蔚