社区是城市的“细胞”,承载着万家灯火。

日前,华商报推出《社区治理·你我共建》专栏,聚焦西安市各个社区,特别是“华商报·108坊故事”社区联系点,分享在基层社会治理中那些让“陌邻”变“睦邻”、让“痛点”成“亮点”、让“治理力”转化为“幸福力”的创新实践。同时,欢迎社区或者居民提供线索,向华商报讲述所在社区的生动故事。

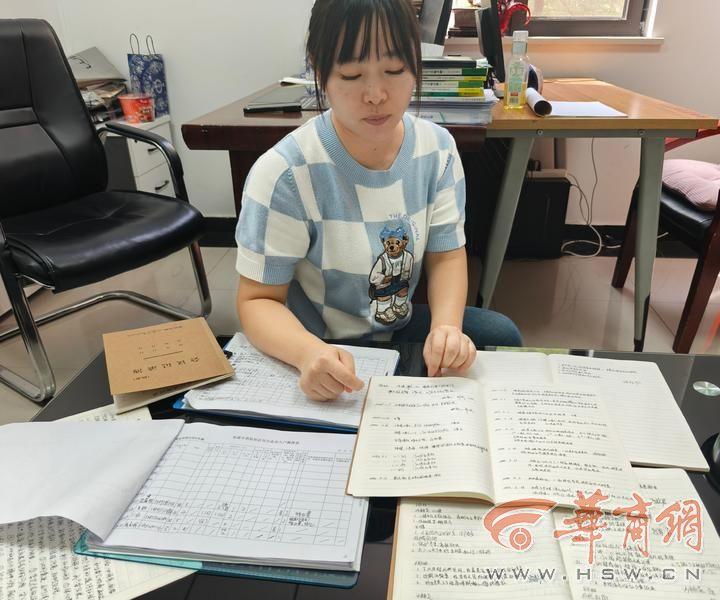

厚厚的十几本《居民意见建议登记册》,记录着数百条急难愁盼问题的解决历程,更见证了一个社区从“被动应对”到“主动治理”的蜕变。

每年一次入户 居民从质疑到期待

2022年夏天,当西安市未央区谭家街道水晶卡芭拉社区党支部书记刘蕾第一次带着登记册敲开居民家门时,迎接她的是怀疑的目光和“反映问题有用吗”的质疑。

2025年的今天,还是那些带着登记册的社区工作人员和志愿者,却听到了截然不同的声音:“今年这么早就来了?我们这里有个新情况要反映……”

从2022年到2025年,水晶卡芭拉社区坚持每年暑期开展为期3个月的“百日大走访”,社区工作人员和志愿者走遍辖区所有住户,收集居民意见建议并登记造册。来年,社区就会着力解决这些“民生台账”上的问题,尤其是那些老大难问题。

“我2021年来到这个社区,在搞活动的过程中我发现,每次活动搞什么内容、什么形式,都是社区自己决定,居民意见没有被纳入进去。”社区党支部书记刘蕾告诉记者,居民参与度不高的结果就是,活动参与度也不高。此外,刘蕾还发现,居民似乎跟社区不够“亲近”和“熟悉”,为了知道居民们到底想要什么,需要解决什么问题,想要什么样的活动,从2022年暑期开始,社区9个工作人员发动志愿者,开始对辖区近2000户居民展开入户走访。

细致倾听18岁以下孩子的入学、托管需求,认真记录家庭心声;耐心关切60岁以上老人的就医、照料难题;紧盯特殊人群困境,灵活走访确保帮扶精准到位;广泛征集居民对社区治理的意见和建议,全部纳入“民生诉求三色台账”,入户人员用心倾听,认真记录,随后将每个小区的每户情况详细登记在册。

刘蕾清楚地记得,一开始入户走访时,居民大多都是很怀疑的态度,“一开始大家都会想这是在干嘛,我们给你说了有用吗?会不会就是在‘走形式’?”就在这些怀疑和质疑的声音中,刘蕾和自己的同事们坚持到了今天。今年7月,社区工作人员、志愿者七八十人再次开始“百日大走访活动”,今年开门迎接他们的居民,更多的是期待,“居民有了什么意见、建议或者有啥想解决的问题,第一时间就会想到社区。”

8月26日,在社区办公室,刘蕾翻开了今年入户走访人员建立好的社区台账,表格除详细记录了受访居民的姓名、联系方式、常住人口,常住人口年龄等基本信息外,还有家中是否有宠物、电动自行车数量、家中是否有孕妇等特殊人群、对物业服务是否满意等信息。刘蕾说,每一项信息都不是随意设置,例如了解居民家中是否有特殊人群,社区就可以协调物业多关注,甚至提前为需要出门的孕妇、重病老人提供轮椅等器械;登记居民家中是否有电动自行车,就是想掌握社区电动自行车的准确数量,为社区下一步规划电动自行车停车位、充电桩提供依据。

走访收集民意 专供“老大难”问题

“登记不是目的,解决问题才是。”刘蕾介绍说,每年的征集结束后,社区会召开专题会议,对收集到的问题进行分类整理,确定责任人和完成时限。对于简单的问题,在短时间内解决,对于一些老大难问题,社区则归纳整理,成为后一年要着力协调解决的问题。

刘蕾告诉记者,今年的入户走访工作已接近尾声,截止目前已走访近1700户。今年征集到的32条居民意见中,80%的问题都是相对简单的、可以在短时间内解决的事,例如路灯不够亮、路面坑洼等,对于一些老大难问题,尤其是从去年到今年,居民反复反映的问题,社区正在努力推进。

例如辖区的沙棘苑小区,因其建成于上世纪90年代,一直吃井水。2023年就有小区居民反映,下雨后井水抽出的水比较浑浊,居民们希望能为小区尽快接入自来水管网。为此,社区多方联系,在谭家街道、水务部门的协调下,今年自来水管网就能接通。

2023年走访时,水晶卡芭拉小区很多业主对于小区内大量电动自行车乱停放的情况意见很大。收集到这个信息后,刘蕾和同事们立刻在该小区开展针对电动自行车停放问题的专项民意调查,发现绝大部分居民都希望实行“人车分流”,将电动自行车停放区设置在小区外。随后,社区联系小区业委会、物业、业主代表在小区张贴民意征集内容公告,并定期在居民群里发布信息,2023年8月起,该小区开始实行“人车分流”,要求所有电动自行车均停放在小区大门外物管区域,该区域设置了公共充电桩方便充电。

“一开始也有部分居民不配合,就想图方便停在楼道里,物业也拦不住,我们社区出面,由工作人员在小区门口值班,有人要硬闯我们就拦着,有次有个居民比较过激,直接开着电动车冲着我骑过来。”刘蕾说,当时自己被撞倒在地后,对方也有点懵,连忙称自己不是故意的,“我当时告诉这位居民,如果对小区‘人车分流’有意见可以向街道甚至其他相关部门反映,但现在规则制定了,就需要执行。第二天我才发现,我半边手臂和大腿外侧都是大片淤青。”

工作人员:跟着社区这样干 虽然累但很踏实

在采访中,刘蕾笑称,社区加上她一共9个人,其中除1名男同事外,都是“娘子军”,这些年她要求社区所有工作人员“走出去”,每人都有自己分管的小区,每天需要进小区挨个楼栋巡查,发现问题及时上报,“跟我干活的同事真的很累,说实话我也很烦,有时候我半夜接到电话,都得打车过来处理问题。但没办法,这就是我们的工作。”刘蕾说,进百家门、知百家情是社区最基础的工作,解百家忧、暖百家心是社应该具备的看家本领。

“跟刘书记干活确实够累的,”采访中,抱着一摞入户走访登记册的社区工作人员称,每天跑来跑去确实累,但充实,“还记得刚来时,我没啥工作经验,心里还挺不踏实,但随着经常走访、入户,慢慢掌握了基层工作方法,”她说,在与社区居民深入交流中,每天巡查小区的一层层台阶中,她才明白,只有深入寻常百姓家,才能真正了解他们的所思所盼,才能当好这个社区的“服务者”。

刘蕾说,目前其他8位社区工作人员主要的工作就是日常巡查,发现问题。回来汇报后,由社区协调物业、业委会或者其他职能部门处理。而对于居民提出的问题或同时巡查时发现的问题,刘蕾还会专门“沉浸式体验”一番。例如,有居民投诉楼上邻居噪音扰民,刘蕾会专门去投诉人家中坐几天,自己体验下到底有没有噪音,噪音到底大不大,是否影响到居民正常生活。有居民投诉暖气不热,刘蕾和同事便借来专业测温仪,到居民家中实地测量,看看室内温度到底是多少,如果真不热,就联系供热企业处理。“如果只是简单地当‘传话筒’,把居民的意见转告给第三方,我认为这样的社区工作并不到位。”

社区居民:把群众的事当事 让居民看到了真诚

“小刘他们确实挺认真,把我们的事当事。”在采访中,居民王阿姨称,他们单元有位老人常年在楼下花坛甚至自己家堆积大量废旧物和垃圾,导致单元楼内和花坛等公区卫生环境受到很大影响,“最严重的时候,楼里全是臭气不说,老鼠、蟑螂乱窜,你说让我们怎么住?”为此,在2024年“百日大走访”中,王阿姨等多户居民向社区反映了问题。

得知此情况后,社区工作人员迅速行动起来,先给囤积垃圾的老人做工作,想尽办法将单元楼外及花坛等公区的垃圾清理走,光这部分垃圾就清理了十几袋,拉了7车。但摆在刘蕾面前的难题是,对于其家中囤积的垃圾,老人怎么也不同意清理。为此,刘蕾先后多次联系了消防、城管、防疫、公安等多个职能部门,得到的回复都是如果老人不愿意,无法强行进入。

实在没办法,从去年到今年,刘蕾和同事们隔三差五就找到老人做思想工作,并联系上老人子女,帮着社区一起劝老人。最终在上星期,老人总算松口,同意清理家中囤积物,但也提出自己没钱。社区也没办法,在没有经费、没有人力的情况下,刘蕾带着同事们上阵,期间又动员了两名小区保安师傅,几人穿着防护服,戴着两层口罩,打开了老人家大门。

尽管此前已经做了足够的心理准备,开门后的场景还是令所有人倒吸一口凉气,“毫不夸张地说,那股子味都不提了,我感觉那一瞬间成千上万只蟑螂都向我们爬了过来。”刘蕾说,社区工作人员大多都是女性,看到那么多蟑螂都吓得要死,但是没办法,只能咬着牙干,又是掏、又是搬,忙了3天才把老人家囤积的垃圾和废旧物全清理走。

楼内居民清楚地记得,社区来清掏垃圾的前几天,还专门挨家挨户发通知,提醒大家清掏期间务必关好门窗,就怕蟑螂、老鼠会跑到其他居民家,“他们真的很真诚,挺让我们感动的。”

问题解决完回头看 防止问题反弹回潮

问题解决了不代表工作结束了。水晶卡芭拉社区建立了独特的“回头看”机制,即问题整改后的一段时间内,社区会再次检查,防止问题反弹。

刘蕾说,除了暑期的“百日大走访”活动外,社区每月有“议事会”、每周三还有“移动办公桌”。每月议事会,就是每月不定时、不定期随机走访一个小区,邀请居民跟社区工作人员坐在一起,针对小区近段时间存在的问题进行梳理,同时也会对此前处理过的问题“回头看”,看看问题是否有反复,如果问题再次反复,社区便会联系物业、业委会和楼栋长,督促再次进行整改。

而每周三一次的“移动办公桌”,则是由社区工作人员各自走进辖区内5个小区,两个折叠凳一张折叠桌,现场为居民答疑解难,办理业务。

通过这些工作形式,社区获取居民心头难事、愁事,将这些问题列为重点攻坚对象,指定专人跟踪协调,定期向居民通报进展。刘蕾说,虽然有的问题尚未完全解决,但居民看到了社区的努力,态度也从过去的抱怨转变为理解和支持。更重要的是,社区与居民之间的关系发生了根本性变化。居民从过去的抱怨者变成了社区治理的参与者和建设者,越来越多的居民加入到志愿者队伍中,积极参与社区事务。

明年7月,当刘蕾和她的团队再次敲开居民家门时,他们带去的不仅是一本登记册,更是一种承诺:每一个声音都值得被倾听,每一个问题都应当被认真对待。

华商报大风新闻记者 马群

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: