厦门网讯(厦门日报记者 杨霞瑜 实习生 陈欣仪)暑期渐近尾声,孩子们的暑期账单成了不少家长热议的话题。近日,厦门日报记者针对孩子暑期花销发起小型调查,结果显示,旅行与兴趣班是支出“大头”。此外,有75.21%的受访家长表示,暑期消费的核心出发点,是为了让孩子的假期更丰富充实。

花了多少? 超半数家庭暑期支出占家庭月收入20%以内

暑假已过五十余天,家长们的“带娃账单”有多长?日前,记者随机向市民发放了121份“学生暑期账单”调查问卷。数据显示:暑期花销在5000元至1万元之间的家庭占比最高,达28.93%;其次是2000元至5000元,占比25.62%;花费1万元至3万元的家庭占比23.14%,位列第三;花费2000元以下及3万元以上的家庭占比分列第四、第五位,消费区间的跨度较为明显。

老大学科补习6960元、老二托班费2200元、两个孩子的兴趣班7000元,还有“准高一”新生入学买校服、床垫等生活用品3000多元……家有二孩的家长陈先生细数着暑期的开销,感叹道:“都快2万元了,花了不少啊!”

“给孩子报了两个兴趣班,花了6000多元,孩子学有所成,我们都很满意!”小学生家长叶女士说,加上一些刚性支出,暑期总开销在1万元左右。也有家庭选择“轻装上阵”:“我们只报了体能课,不到2000元。”小学生家长朱女士说,“强身健体就很好啦,钱要花在刀刃上!”

39.67%的受访家庭表示,今年暑期支出比去年多,新增的支出项以牙齿矫正、学科补习为主,38.84%的家庭表示支出与去年差不多。从支出占比来看,超半数家庭的暑期支出占家庭月收入的20%以内,支出占家庭月收入20%至50%的家庭为32.23%,从数据上看,尽管支出总额不少,但大多数家长的消费整体趋于理性。

花在哪里?旅行和兴趣班是大多数家庭“标配”

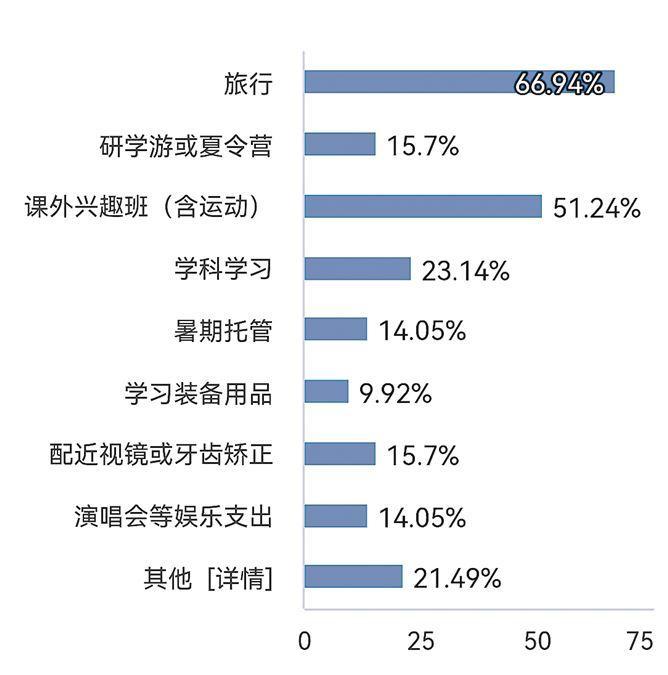

那么,暑期“消费账单”中都有哪些支出项目?记者调查发现,尽管各家账单丰俭由人,但选择了旅行和兴趣班这两个项目的家庭分别占调查总数的66.94%和51.24%。学科学习以23.14%的选择率位列第三,研学游或夏令营、配近视镜或牙齿矫正并列第四,均为15.7%。暑期托管、演唱会等娱乐支出紧随其后。

家有二孩的家长林女士表示,她身边的朋友基本都会趁着暑期带孩子出门旅游。“我们今年去了新疆,15天的行程花了3万多元。”她坦言,两个孩子还选了自己喜欢的运动、画画、书法等兴趣课,加上哥哥参加的AI主题夏令营,初步统计总开销超过5万元。家长杨女士同样表示,旅行是开销大头,其次是兴趣班。“带孩子去了新加坡旅行,回来之后基本辗转于乐器、网球等兴趣班之间。”她介绍,暑期总开销在3万元以内,和去年差不多。

多位家长认为,旅行能让孩子亲身感受自然与文化,这种沉浸式体验比说教更能拓宽视野。同时,他们更倾向于为孩子安排体育类和艺术类的兴趣班,既锻炼身体,也提升综合素养。胡先生对此深有感触:“孩子的童年和青春期是短暂且不可逆的,暑期是培养习惯、塑造性格、培养兴趣的黄金窗口。”

数据

暑期亲子游火爆

本报随机调查显示,旅行和兴趣班为主要支出项目。多个平台的数据也显示,亲子家庭是暑期旅游市场的“主力军”。同程旅行《2025暑运出行趋势报告》显示,民航国内航线亲子客群(携带未成年人)占比达34.7%,途牛数据则显示该群体出游人次占比达42%,飞猪报告更指出亲子家庭贡献了六成出游人次。

建议

尊重孩子意愿 注重体验

“充分尊重孩子的意愿,将学习与心愿相结合,既能培养孩子的自主能力,也能增进亲子关系。”厦门双十中学生管科科长、学生发展中心主任、德育处副主任刘炯明建议,一个健康的暑期应包含学习巩固、兴趣培养、生活体验和自由时间等。最有价值的教育不一定需要高昂花费,关键是通过这些活动培养孩子的综合能力。同时,善用公共资源,如图书馆的免费阅读活动、社区的公益课程;创造亲子互动机会,如一起做饭、做手工,都有助于培养孩子的责任感和独立性。

“‘留白’时间对孩子的创造力培养同样重要,比如每天保留2至3小时不安排固定活动,让孩子自由阅读、发呆或探索兴趣。”刘炯明认为,一个有意义的暑期不在于花了多少钱或报了多少班,而在于孩子是否获得了真正的成长和快乐。

暑期“账单”背后 是家长的期盼

●杨霞瑜

暑期收官在即,从调查数据来看,厦门家长给孩子们安排的暑期生活可谓丰富多彩,旅游度假看世界,课外兴趣班练本领,让孩子们暂别课业的繁忙,多了份松弛与自在。值得一提的是,多数家长表现出理性的消费观——更注重“把钱花在刀刃上”。

其实,一份份“带娃账单”记录的不仅是开销的数额,更折射出当下家庭在教育投入上的观念变化与深层期盼。只是更该琢磨的是:到底什么样的暑期生活,才是孩子真正需要、又能让他们受益终身的?

答案或许从不在花费多少上——比起金额,更要紧的是花了多少“心”。这份“账单”的价值,应当以孩子的笑脸和成长来衡量,而非单纯用金钱数字来计算。