大河网讯(记者 王怡潇)镜头前,他身穿白大褂,眉头紧锁:“你这症状再拖下去,恐怕会癌变。”下一秒,他笑容满面举起某盒“神药”:“幸好,我家有这个祖传秘方,三个疗程就能根治!”

这样编排好的医疗剧情,正在各大直播平台反复上演。2025年8月,某平台主播“健康姚老师”被查处,他的真实身份竟然是个群演,靠着自导自演“患者求助和专家解难”的戏码,推销所谓“特效方剂”,短短几个月就狂赚上百万元。

中央网信办、国家卫生健康委等四部门联合发布《关于规范“自媒体”医疗科普行为的通知》

现在,国家终于出手了!今年8月,中央网信办、国家卫生健康委等四部门联合发布《关于规范“自媒体”医疗科普行为的通知》,全面封杀这种假冒医生、虚假科普的行为。

一条龙服务:从服装到资质,全是假的

记者在某宝搜“白大褂医生长袖”,跳出来的结果让人目瞪口呆:不仅各种医护服应有尽有,甚至还能定制医院标志!有商家直言:“只要提供LOGO源文件,哪家医院的标志都能做。”

记者调查的某宝购物页面。

更离谱的是,连医师资格证都能造假。曾有服务商明码标价:“PS医师资格证150元/张,执业证书200元/份。”

河南怀律律师事务所律师赵一婕透露,这些“网红医生”很多都是MCN机构批量“生产”出来的,他们通过“挂靠”民营医院的方式,为这些假医生洗白身份。

演技派“神医”的收割套路

“这些假医生不仅装备齐全,演技更是了得。”赵一婕指出,不法分子通过虚构身份、伪造病例、情感营销等方式引流。例如编造“祖传秘方”“十代行医”等故事树立权威,或利用“百岁老人长寿方”等悲情叙事博取同情。

她补充道,他们常以“免费咨询”“无效退款”为诱饵,直播时则使用“中中配方”“调理品”等话术规避审查,将药品伪装成农产品销售,隐蔽性极强。

后果很严重:最高可判死刑!

“虚假宣传与广告欺诈是‘网红神医’的核心引流手段。”赵一婕表示。根据《中华人民共和国广告法》第二十八条,虚构疗效、伪造评价等行为已构成虚假广告,直接违反该法第二十八条第二款第五项禁止“虚构使用商品或者接受服务的效果”的规定。

河南六齐律师事务所律师吴江昆进一步指出,若未取得医师执业资格或伪造资质从事诊疗,可能触犯《中华人民共和国刑法》第三百三十六条“非法行医罪”,情节严重的可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金。

此外,依据《中华人民共和国药品管理法》第九十八条,未经批准生产、进口或冒充药品的“神药”,均依法认定为假药或劣药。生产、销售此类药品可能构成生产、销售假药罪,最高可判处死刑。

教你三招识破“假医生”

数据显示,某平台今年已清理造假医生683人,处理低质视频超50万条,封禁账号1200多个。随着骗术升级,我们该如何自保?

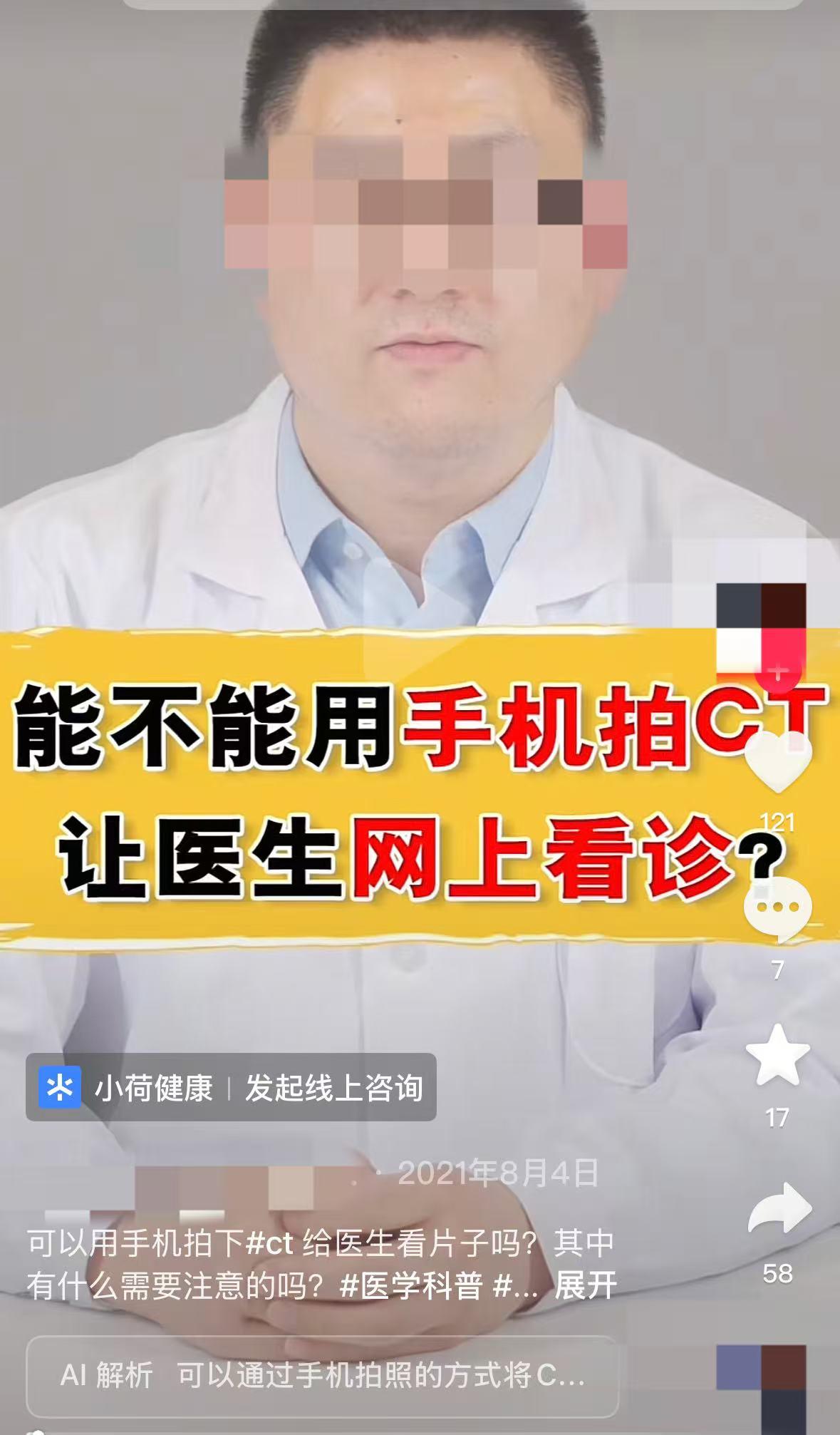

“现在越来越多患者习惯上网查询医学知识,甚至直接上传CT、MRI请‘线上专家’判读。”河南省人民医院医学影像科副主任医师张璐表示,公众急需增强自我辨别能力,理性看待网络信息。

张璐指出,网络医学科普虽有助于健康知识普及,但也存在显著弊端:为追求流量,内容常被过度简化、绝对化,忽视个体差异,甚至受商业驱动推荐特定产品,缺乏客观性。

作为医学影像科的医生,她特别强调,线上看片存在多方面的风险。首先,手机翻拍导致的图像失真和分辨率下降,会直接影响诊断的准确性。其次,由于缺乏临床病史、实验室结果等关键信息,误诊的风险显著增加。此外,线下影像诊断原本按神经、心胸、腹盆等亚专业精细划分,而线上问诊难以确保医生专业与患者病情匹配,导致诊断缺乏针对性。更值得警惕的是,个人医疗信息在传输过程中存在泄露隐患,且此类线上诊断行为不受法律保护,一旦发生纠纷患者往往维权无门。

在辨别信息真伪时,张璐建议公众应优先选择正规医院认证的平台,认准公立三甲医院主治医师及以上职称的医生,并注意其专业领域是否与科普内容相符,可以同步登录国家卫生健康委员会的网站查询。可靠的专业医生通常会在表达中强调个体差异、建议线下就医,并注重引用权威依据,语言严谨审慎;反之,对那些说话绝对、夸大疗效或刻意推销产品或服务的内容,则应保持高度警惕。

平台不能甩锅需共同担责

假医生与虚假医疗内容不仅严重侵害患者权益、扰乱正常医疗秩序,更在不断透支公众对医疗行业的信任。正如河南六齐律师事务所律师吴江昆所指出的:“当前亟须建立一套科学、透明、公正的医疗科普评级机制,同时强化市场监管、卫健、网信、公安等多部门协同机制,切实弥补跨领域协作中存在的短板。”

与此同时,网络平台也必须主动压实主体责任,不断完善用户协议、依法加强医疗科普内容管理,始终坚持“存量复审、新增严管”的原则,坚决从源头上杜绝无资质账号发布专业医疗信息,多方合力,才能构建一个清朗、可信的网络医疗科普环境。

编辑:申久燕审核 :安艳鸽