2025年暑假,中国石油大学(北京)筑梦南华志愿服务队从北京出发,跨越2600公里,第三次奔赴云南楚雄南华县,书写下关于知识、梦想与陪伴的青春篇章。

当这支队伍的身影融入滇中高原的晨雾,轻抚红土坡镇的校舍时,那份跨越数千公里的牵挂,已悄然化作课堂上的朗朗书声;当山尾村的老人用布满皱纹的手,接过志愿者们精心装裱的照片,跨越山河的温情,也正静静流淌在这片红土地上。

七彩课堂:支教传情,共绘成长画卷

红土坡中心学校近年来呈现出新的面貌,教学楼高大挺拔,图书室和电脑室陆续投入使用,为孩子们提供了更丰富的学习资源。但师资力量不足的问题仍然存在,亟待解决。正是带着这份责任与使命,实践团来到了这片充满希望的土地。

在校方的支持下,团队成员结合自身专业知识和特长,为中心学校各个年级设计了高效且有趣的教学活动与课程。除了基础课程,还开设了推广普通话、科普石油知识、“我的大学梦”、手工实践课、安全教育,防诈骗等特色课程,助力孩子们全面发展。在推广普通话的课堂上,团队成员通过有趣的案例让孩子们捧腹大笑,随后组织孩子们进行普通话对话练习和绕口令练习,搭建起一座座沟通的桥梁,让每个孩子都能用地道的普通话表达自己的梦想。

为结合学校的发展特点,团队成员为孩子们带来了科普石油知识课程。“石油居然能用来做衣服!”在了解到石油的广泛用途后,许多孩子发出了惊叹,眼中充满了好奇与探索的欲望。同时,团队成员将铁人精神传递给孩子们,在他们心中种下坚韧与探索的种子,鼓励他们勇敢面对挑战,不断追求新的知识。

实践团队在课后和孩子们合影

梦想课堂:点亮远方的灯塔

“我要考北京师范大学,回来教红土坡的娃娃!”在“我的大学梦”主题课上,戴眼镜的彝族女孩在心愿卡上郑重写下这句话。在这堂课上,每天课前播放的高校纪录片,让未走出过县城的孩子们认识了清华园的荷塘、浙大的月牙楼。

最后一节梦想课上,夕阳透过窗户在黑板上投下“我的大学梦”五个字的影子。11岁的男孩起志远指着宣传片里的北大医学部说:“我外婆是赤脚医生,我要学她救死扶伤。”这一幕让在场的志愿者眼眶湿润——那些被种下的梦想种子,已开始萌芽。

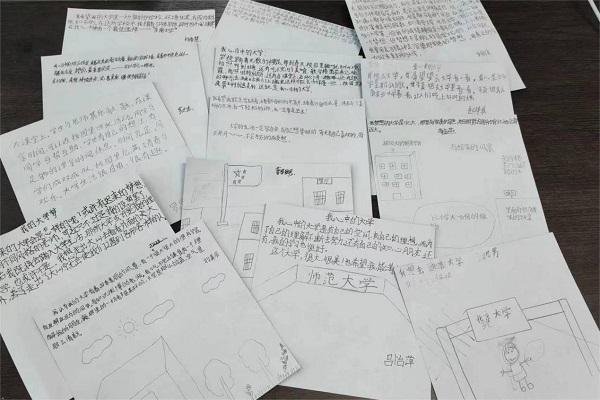

孩子们书写的大学梦

山尾村的阳光:守护孤独的角落

在遥远的滇中高原西部,红土坡镇山尾村有这样一群人:他们大多没有收入,依靠政府帮助生活,有的甚至卧床多年;他们几乎都不识字,大部分人用老年机,即使有智能机也只会打电话;他们缺乏陪伴和关爱,逐渐与社会脱节。他们就是村里的空巢老人和留守儿童。

在村主任的带领下,实践团队来到山尾村,以“陪伴”和“数字化”为手段,为空巢老人和留守儿童营造温馨洁净的家园,传递爱与关怀。

团队成员首先走进空巢老人的家,那里虽然简陋,但充满了温情。老人们脸上布满皱纹,眼神中却透着乐观和坚韧。大家围坐在一起聊天,老人们还从柜子里拿出平时舍不得喝的牛奶和刚从山上摘的新鲜果子,一定要和这些远道而来的“亲人”分享。这些温馨的场景,让每个人都深受感动。

当实践团队提出要为老人们拍照留念时,一位老奶奶激动地说:“要拍得好看点!”然后小心地换上自己最好的衣服和鞋子。镜头下,老奶奶的皱纹像是时间的印记,记录着她的一生;她的眼中闪烁着对生活的热爱和期待。之后,团队成员把这些充满爱意的照片打印出来,精心装裱后送给每一位老人。老人们接过照片,用手轻轻抚摸着相框,眼中含着泪,脸上却带着满足的微笑。他们小心翼翼地把照片放在家里最显眼的地方,仿佛那是最珍贵的东西。

团队成员将照片装裱送给老人

青春接力:未完待续的约定

“红土坡的星空记得我们的约定。”队长在实践日志里写道。服务队已与当地学校建立长期帮扶机制,接下来将通过线上辅导延续教学,而那些被点燃的大学梦,正在2600公里外的山村里,等待着来年的春风。

夕阳下,志愿者们与孩子们约定:当核桃树再次挂果时,要带着录取通知书回来看看。这个夏天播下的种子,终将在时光里长成参天大树。(管行)责任编辑:韩璐(EN053)