国际援华医务工作者纪念碑。 赵相康 摄

盛夏时节,位于贵阳城郊的中国红十字会救护总队贵阳图云关抗战纪念园绿树成荫,园内耸立着一座国际援华医务工作者纪念碑,碑上镌刻着白乐夫、严斐德、纪瑞德等48位外国医生名字。纪念碑不远处,英国女医生高田宜长眠于此。

抗战时期,图云关中国红十字会救护总队外籍医生的故事得从西班牙内战说起。

1936年,西班牙内战爆发,共产国际组织了一支“国际纵队”,与西班牙人民一起反抗法西斯势力。德国医生白乐夫与加拿大医生白求恩便是其中一员,他们也因此被称为“西班牙医生”。

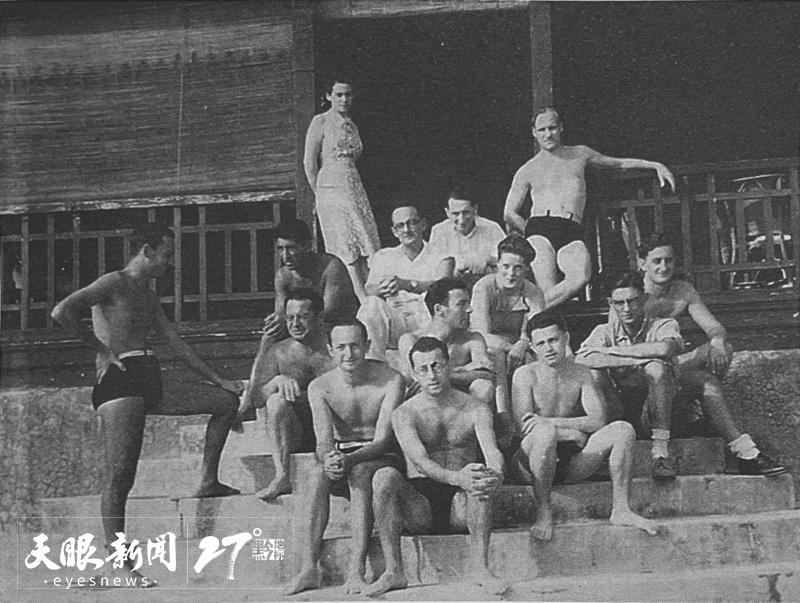

1939年10月,“西班牙医生”在动身前往贵阳图云关前,在香港海边享受短暂的休闲时光。图云关抗战纪念馆供图。

1937年7月7日,中国抗日战争全面爆发,世界反法西斯人士在英国伦敦成立“国际医药援华会”,主要任务是向中国提供医师、医疗器械和药品,援助中国抗战。

1939年初,“国际医药援华会”招募了一批自愿来中国服务的医务人员,白乐夫与奥地利医生严斐德、捷克医生纪瑞德踏上从英国利物浦出发前往中国的货轮。其后,还有保加利亚医生甘扬道、奥地利医生富华德等医生,先后奔赴中国,白求恩则先于白乐夫抵达中国后前往延安。

外籍援华医生在图云关合影。

作为共产国际战士,白乐夫和严斐德在抵达贵阳后,曾前往重庆找周恩来,希望能去西北参加抗战。在国共合作抗日背景下,周恩来对两位医生说,只要是在中国,在哪里都是一样帮助中国人民抗战。

贵阳图云关条件艰苦,外国医生们与中国医护人员一起,住茅草屋、睡竹板床、吃糙米饭。前线工作环境极端艰苦,病房、手术室十分简陋,药品和医疗器械供应也成问题。

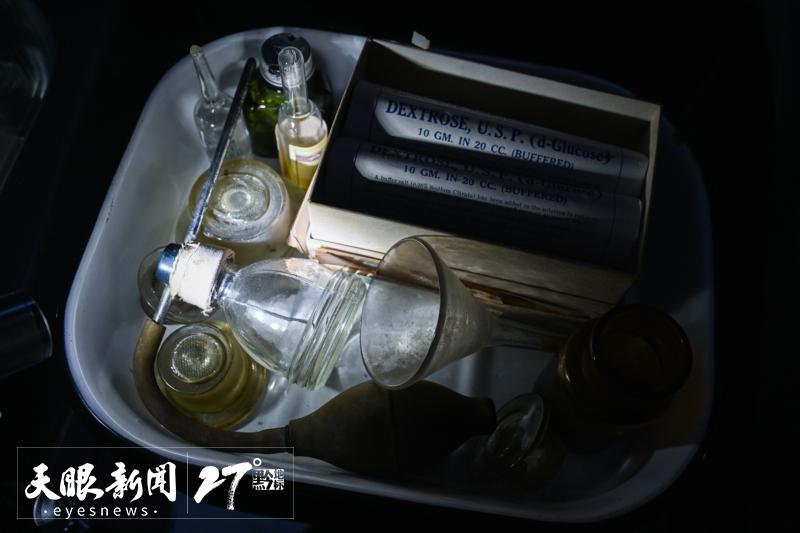

救护器械。 吴蔚 摄

记者在留存影像和资料档案中看到,在救护工作中,一把小刀、一个钳子和几个血管钳,往往就是一台手术的全部器械。至今仍有不少当时的医疗器械陈列在纪念馆内。

尽管如此,援华医生们努力救治伤员、扑灭疫病、培训军医。

罗马尼亚医生柯让道用石灰和硫磺调制成经济涂剂,先后治愈了大量疥疮患者;奥地利医生严斐德就地取材建立竹子医院,用竹子搭起简易手术室和手术台;德国化验员孟威廉在缺乏自来水和器皿的情况下,自制实验器材,取得化验工作重大进展;奥地利医生富华德在军营里推广注射霍乱、伤寒和天花疫苗,举办卫生讲习班,培训前线人员如何进行包扎,如何急救……

和白求恩一样,不少外国医生献出了自己宝贵的生命。

英国籍女医生高田宜于1941年随“国际援华医疗队”来到贵阳。1942年3月,救护总队将派一支队伍前往浙江,摸底当地鼠疫爆发的情况。高田宜不顾身体不适,在启程前冒险接种鼠疫疫苗,引起严重过敏反应,以身殉职,长眠图云关,时年31岁;罗马尼亚女医生柯让道夫人也在防疫工作中不幸染上回归热,于1943年殉职于昆明;罗马尼亚护士柯芝兰因感染伤寒,牺牲在云南建水前线;奥地利医生王道因积劳成疾牺牲在重庆……

“前后共有21位参加过西班牙内战的外国医生来到中国支援抗战。”多年来,一直在追寻这些医生足迹的旅美华裔科学家邹宁远曾回忆说,这些医生大都是共产党员,来自德国、波兰、保加利亚、奥地利、罗马尼亚等国。

乔治·沈恩护照。 赵相康 摄

匈牙利籍医生乔治·沈恩是“西班牙医生”之一,战争中,他与中国姑娘朱瑞玉结为伉俪,携手救治过众多中国伤病员。抗战胜利后,一些外国医生陆续回国,白乐夫、严斐德、柯让道等人则受聘于联合国善后救济总署,留在中国继续,乔治·沈恩则回国从事中匈友好工作。

白乐夫的结婚证书。 赵相康 摄

曾在救护总队学习工作过的杨锡寿与几位外国援华医生有过接触,杨锡寿女儿杨永楦回忆说,“我小的时候,父亲就给我讲了许多关于外籍医生的故事。这些外籍医生很有理想和抱负,他们每天工作10几个小时,救治了大量的伤病患者。”

贵阳图云关抗战纪念馆运管负责人商梦娇介绍,这些外国医生不仅能迅速适应贵阳生活,还特意给自己起了中国名字。

多年以后,在德国小城迪尔哈根,“西班牙医生”之一的罗尔夫·贝克尔曾回忆自己的中文名字“白乐夫”时说,“我姓白,白求恩的白。”

据考证,在中国红十字会救护总队,除“西班牙医生”外,还有数十位世界各国前来参与中国抗战的外籍医生。

正如毛泽东在《纪念白求恩》一文中所说,“一个外国人,毫不利己的动机,把中国人民的解放事业当作他自己的事业,这是什么精神?这是国际主义精神,这是共产主义精神。”

2025年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,这些曾经战斗在图云关上的“白求恩们”值得永远铭记。

>>>>>>>>>>

相关链接

贵阳图云关抗战风云

贵阳图云关抗战风云 | 跨越国界80余年的友谊

贵阳图云关抗战风云 | 林可胜:功勋卓著的战地救护领导者

贵阳图云关抗战风云 | 记者手记 · 历史终将铭记

贵州日报天眼新闻记者

文/赵相康

编辑/刘立超

二审/陈江南

三审/黄蔚 陈曦