杨永楦与皮特不时通过微信沟通。

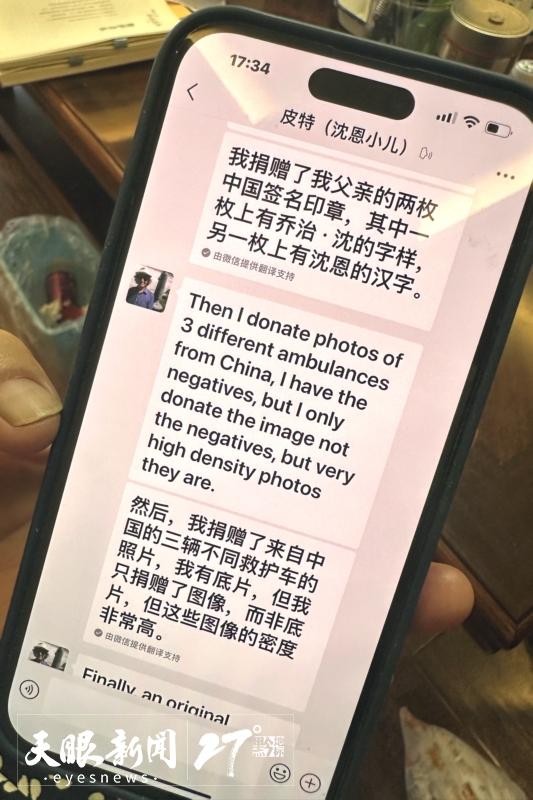

“我准备捐赠父亲的两枚中国印章,其中一枚上有乔治·沈的字样,另一枚有沈恩的汉字……”8月11日,居住在比利时的“西班牙医生”沈恩的后代皮特,通过微信告诉图云关救护队后人杨永楦,说他将来贵阳参加相关纪念活动。

杨永楦与其他图云关救护队后人的友谊源于20年前的一通电话。

2005年,周寿恺之女周菡为追寻父亲生平足迹,在查阅档案时发现了杨永楦父亲杨锡寿撰写的怀念文章。几番联系后,两位抗战期间图云关救护队员的女儿在贵阳相聚,由此相识。

贵阳图云关一段段被尘封的历史也逐渐清晰:抗战时期,图云关是中国红十字会救护总队驻地,杨锡寿作为中正医学院毕业生,跟随著名医学家、时任救护总队内科指导员周寿恺一起工作;沈恩等“西班牙医生”辗转来华支援抗战……

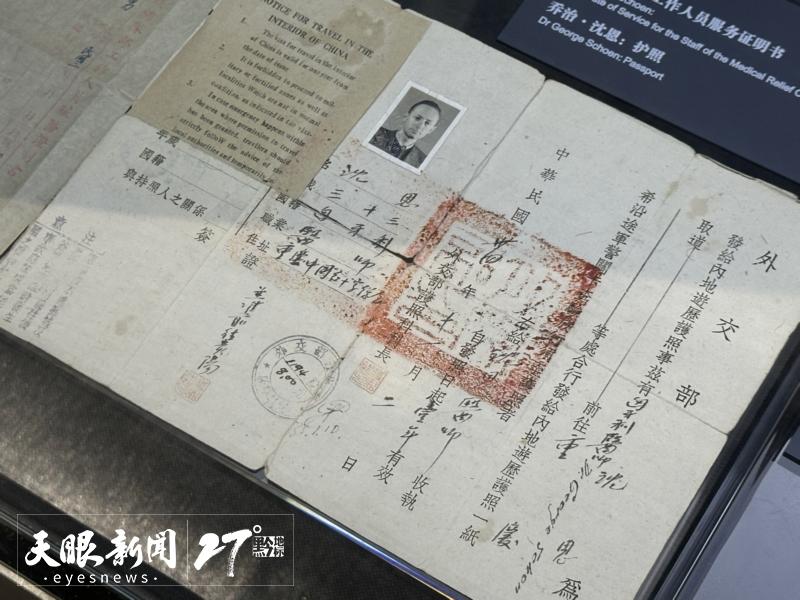

乔治·沈恩当年的护照。

杨锡寿是湖南人,新中国成立后,他选择留在贵阳,并参与医疗系统的建立。由于父亲参加了轰轰烈烈的抗战救护工作,强烈的历史责任感让杨永楦决心要挖掘这段历史,把救护总队在图云关的贡献说给世人听。后裔的故事越挖越多,循迹而来的医疗队后人也越来越多。

“许多后人仅知道父辈曾在图云关工作,却对具体经历知之甚少。”但只要有人来贵阳寻找,杨永楦就会和他们一起查阅档案、寻访遗迹,一起拼凑父辈在战火中救死扶伤的点滴故事。

《中国日报》曾在海外版刊发图云关专题报道,“西班牙医生”孟乐克的儿子在美国读到图云关故事后深受触动。中国人民抗日战争胜利70周年之际,他组织了30多位来自多个国家的医疗队后裔来到贵阳,成员包括救护总队总队长林可胜的英国与牙买加后裔、波兰医生亲属、德国、罗马尼亚医生子女,以及中国医护人员后人。

乔治·沈恩的相关徽章。

林可胜的外孙女准备从英国捐赠20世纪30年代祖辈的奖杯与勋章,后经台湾的医学教授何邦立捐赠至中国红十字会救护总队贵阳图云关抗战纪念馆(以下简称贵阳图云关抗战纪念馆)珍藏。

一批又一批来自中国各地、匈牙利、英国、波兰、罗马尼亚等国的国际援华医疗队后裔,循着先辈足迹来到图云关。跨越国界的“寻根”之旅,逐渐汇聚成传承抗战精神的国际友谊。

在这期间,国内图云关后裔建立了微信群,成为大家史料共享、情感联结的重要纽带。图云关救护队后代之间友谊也因此逐渐加深。

贵阳市森林公园内的“中国红十字会救护总队”纪念碑。

2013年“中国红十字会救护总队”纪念碑在贵阳市森林公园落成。经贵州省委、省政府和中国红十字会总会共同申报,2017年,国家批准建设“中国红十字会救护总队贵阳图云关抗战纪念园”。

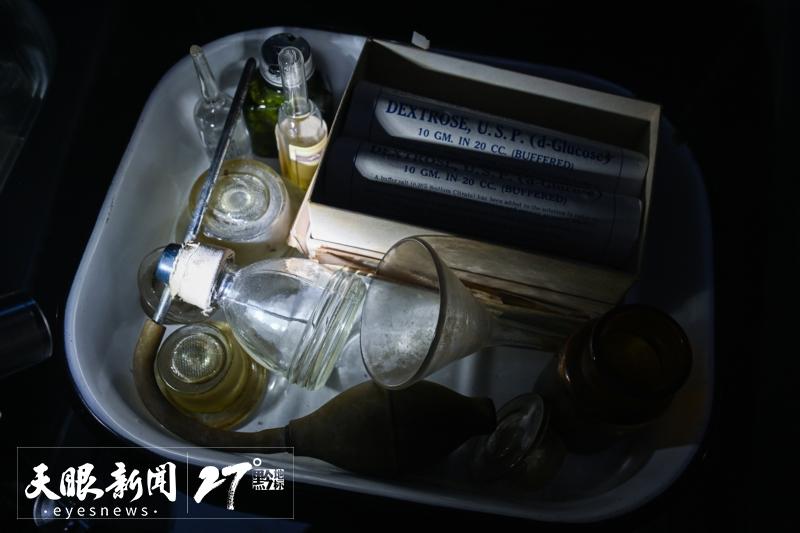

杨永楦在群内发起征集先辈遗物的倡议,反响热烈:绍兴陈志利捐赠抗战时期药品;两位从柏林和比利时飞抵的后裔献出父亲救护总队的衣服和来华的护照与签证……这些遗物通过捐赠来到贵阳图云关抗战纪念馆,述说着越来越完整的烽火仁心的故事。

贵阳图云关抗战纪念馆于2022年1月12日落成开放。2023年9月7日,在微信里有联系的救护队后人来到图云关,这是他们捐赠的遗物永久安置之地。

回忆起那天的场景,杨永楦热泪盈眶。“我们都在微信群里聊过,但没有见过面,大家见面后互相介绍,互相拥抱,互相哭诉。”

当天下午,大家举办了一场特别的聚会,有人分享故事,有人朗诵诗歌,还有人激动得一句话也说不出来,站在台上大哭一场说:对不起,太激动了。

当周寿恺的大女儿看到“1939–1944年”的时间标识后,激动地扔掉拐杖走上台大声说:“这就是我的童年!”

杨永楦和约瑟夫、皮特的相识源于2019年一起参与拍摄中国与匈牙利友好的纪录片,长达一个星期的相处让他们建立了良好的友谊。拍摄结束后,几人仍用微信保持沟通。杨永楦经常向他们分享纪念馆建设的情况。

在与图云关后代的联系中,杨永楦得知,美国国家档案馆、哥伦比亚大学等海外机构还藏有不少图云关抗战资料,他们已经发动海外图云关救护队后裔着手了解档案内容。

“现在图云关救护队后人大多和我一样年纪大了,寻找档案资料也力不从心了。”76岁的杨永楦感慨,希望更多的人去继承去研究这一段珍贵的历史。

时至今日,一场跨越时空的精神接力仍在继续。杨永楦与其他图云关救护队后人们计划着将散落世界各地的资料收集整理,希望在更多关心抗战救护历史的人们的共同努力下,让那段抗战救护历史能被世人铭记。

>>>>>>>>>>

相关链接

贵阳图云关抗战风云

贵阳图云关抗战风云 | 这里有一群“白求恩”

贵阳图云关抗战风云 | 林可胜:功勋卓著的战地救护领导者

贵阳图云关抗战风云 | 记者手记 · 历史终将铭记

贵州日报天眼新闻记者

文、图/吴蔚 赵相康

编辑/刘立超

二审/陈江南

三审/黄蔚