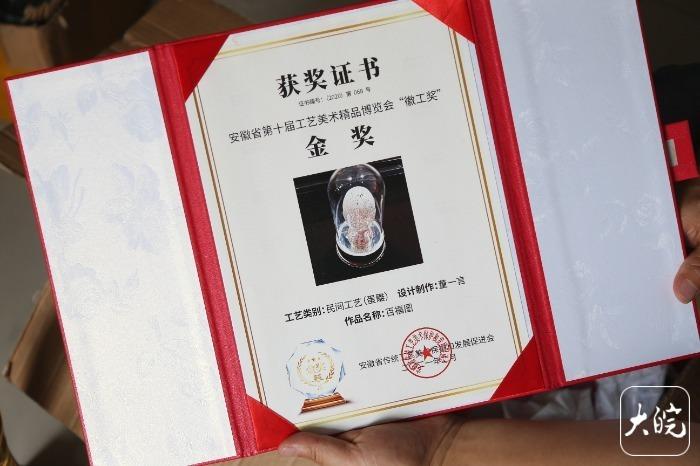

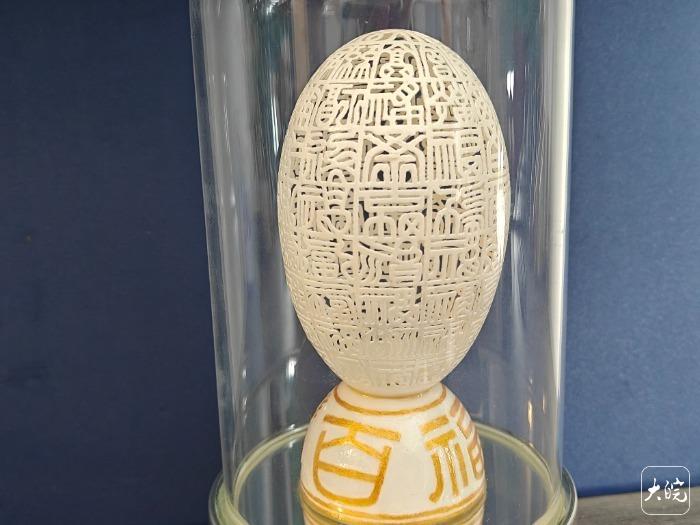

大皖新闻讯 在蛋壳上可以刻字雕画,你信吗?相信大多数人听后都会说:不可能。因为蛋壳那么轻薄,厚度也就在0.3毫米,用两个手只轻轻捏下都会碎,别说用刀在上面刻了。但是,大家认为不可能的事情,被临泉县的农民董一言做成了,而且一做就是20年。目前,董一言蛋雕技艺也成功入选阜阳市非遗项目。“为了让年轻人了解和接触到这门手艺,我已联合社区和学校开设了免费培训课。” 8月14日,董一言告诉大皖新闻记者,他还曾在一个蛋壳上刻100个福字,而获得了“徽工奖”金奖荣誉。

每月几百枚鸡蛋练手

在2003年的时候,一个偶然机会董一言接触到蛋雕作品。“我之前喜欢篆刻,有一点小功底,所以接触到蛋雕后,上手比较快。”董一言说,那个时候,他和爱人从老家到杭州,靠在路边摆摊谋生。因为摆摊时间自由,没有生意的时候,他就坐在路边拿出蛋壳练手。“刚开始的时候,刻刀是自己用锯条磨的,锐度不够,手上用力不匀时就会把蛋壳弄破。所以,为了练习手功,每月都要买回来几百枚鸡蛋。一家人每天吃鸡蛋吃到吐,最后把倒出来的蛋清、蛋黄送给邻居们吃。”

据董一言介绍,他最初的作品相对简单,基本都是在蛋壳雕刻些“福禄寿喜”的字。那时,他摆摊销售,一般只卖到20元左右一个。“辛辛苦苦刻出来,卖不上价钱,时间久了,家里人就有意见,认为我是不务正业。为此也跟家人争吵过,但是,我没有放弃,一直坚持着。”董一言告诉记者,当时就想,也不指望通过蛋雕挣多少钱,只要能保证日常生活开支就行。

0.3毫米厚度蛋売上刻画无法修补

在熟练了雕刻技术后,董一言已不满足在蛋壳上刻字。“慢慢地,我开始在蛋壳上练习花鸟鱼虫,甚至是人物。这些雕刻起来就比较复杂,有时创作出一个人物肖像需要大半天,一天最多才能做两个。”董一言说。

据了解,蛋雕的历史可以追溯到明清时期,那时民间在婚娶、祝寿、生子时就有了赠送红鸡蛋的习俗。有一部分人摆摊设铺,专门卖染过的鸡蛋,称其为“彩蛋”。后来,商贩们又在彩蛋上画些花鸟、鱼虫、脸谱等图案,以图生意兴隆,慢慢地发展成了如今的蛋雕。但发展到现在,很多风俗变化,导致很多人不知道蛋雕了。

为了传承这一技艺,董一言还在蛋壳上雕刻出十二生肖、京剧脸谱、亭台楼宇等,一个个普普通通的鸡蛋壳经过他的手后,像受到魔力一般摇身变成了鲜活、有灵气的工艺品。董一言说,蛋壳的厚度一般只有0.3毫米,一旦破裂就没有任何可以修补、回旋的余地。“蛋雕还特别考验人的忍耐力,从清理蛋壳到设计、手绘、雕琢等七八道工序才能完成。有时雕刻一样作品一坐就是半天,由于都是细节工作,要求专注度极高,所以时间长了眼睛就会酸痛。”

一个蛋壳上刻100个福字

“在浮雕和镂空蛋雕中,最难,也最能显示出功底的是镂空蛋雕,因为一个小失误就会使蛋壳破碎,前功尽弃。正应了一句话叫:行百者半九十。也许前面你已经完成了99%,越到后面1%的时候越要小心。”2020年后,董一言返回家乡后,把自己的精力全部用在了蛋雕上。除了在普通的鸡蛋壳上搞创作外,他还尝试在鹅蛋壳上搞镂空雕刻。

这一年,他耗时一个月将一百个福字刻在一个镂空的鹅蛋上,创造出令人惊叹的百福图。这件作品在2021年2月份参加安徽省第十届工艺美术精品博览会时,获得了“徽工奖”金奖荣誉。“这个蛋壳上总共有100个福字,在前期布局的时候,上面是4个,下面是96个,保证了每个字的大小均匀,字体又完全不相同。因为雕刻出来的‘福’字是镂空的,刚开始雕刻会容易一些,但是越往后就越难刻,如果选择不好着力点,或者是用力不稳,就会把这个蛋壳搞破导致失败。”

免费教学希望后继有人

从事蛋雕技艺传承工作二十多年间,董一言创作出不少精品,也获得了不少荣誉。他的蛋雕技艺也成功入选阜阳市非遗项目,成为该项目代表性传承人。但让他困惑的是,蛋雕的市场认知度不高,从业者收益低。为了让更多的人,特别是年轻人接触到这门手艺,他联合社区和学校开设了免费培训课,教孩子们动手创作,亲身体验非遗艺术的魅力。

“这些年来,我自己也带了几个徒弟,希望以后能有更多的人了解、认识和喜欢蛋雕这门艺术,让这项非遗走进千家万户。”董一言告诉大皖新闻记者。

大皖新闻记者 王振宇 通讯员 韩振 摄影报道

编辑 张大为