2025年7月下旬,山东大学机械工程学院“雏鹰添翼”乡村振兴科普教育实践团队走入山东省泗水县圣水峪镇庠厂村和苗馆镇郭家庄村,开展为期14天的支教。团队以“造就学生终身发展之生命主体”为宗旨,精心设计科普、美育、传韵、视野拓展、绿色环保五大类课程,用专业与温度为乡村儿童搭建起认知世界、滋养心灵的成长平台。

科普类课程以实践点燃科学探索火种

科普类课程以“动手操作 原理渗透”为核心,让孩子们在体验中触摸科学本质。歼-15飞鲨纸飞机科普课上,孩子们在学习舰载战斗机知识的同时,亲手制作并放飞飞鲨纸飞机模型。这让孩子们在动手的过程中,学习了国防科技的相关知识,体会到科技报国的重量;纸桥承重课程则以桥梁知识为基础,引导孩子们用 A4 纸搭建创意纸桥并参与承重比拼,在探索的过程中,初识力学原理与结构之美,动手能力与逻辑思维同步提升;智绘七巧系列课程从传统七巧板延伸至现代智力七巧板,孩子们通过组拼文字、动物、工程机械等图案,观察力与空间想象力得到显著锻炼,最后,孩子们用七巧板创作了以“人与自然和谐共生”为主题的大作品,创造力与团队协作力在实践中自然生长。

美育类课程以艺术滋养审美与表达力

美育类课程聚焦 “感知美、表达美”,引导孩子们在艺术创作中释放天性。创意彩纸拼贴画课上,孩子们用生活中剩余的彩纸拼贴出季节、风景与梦想,在这场“变废为宝”的实践中既感受到艺术多样性,又培养绿色环保意识;音乐剧鉴赏课上,《音乐之声》的经典旋律让孩子们感受艺术融合之美,让孩子们在旋律中理解美与文化的深层联结;“把夏天装进瓶子里”绘画课上,孩子们用丙烯马克笔在瓶形过塑纸上描绘花草、水果等夏日元素,捕捉生活中的细微之美;心语涂鸦课堂则为孩子们提供了情绪出口,他们用渐变色彩与表情勾勒释放内心,老师结合情绪ABC理论,让孩子们不仅学会用涂鸦表达情绪,更懂得以乐观心态面对生活中的起伏。

传韵类课程以文化传承厚植精神根基

创意剪纸课上,孩子们剪出十二生肖、团花等作品,传统技艺的韵味得以延续;中国结编制课上,红绳在指尖缠绕成吉祥结、如意结,孩子们在课上了解到了结型寓意,理解了团圆和睦的文化内涵,又在重复的打结动作中涵养耐心,让传统之美在指尖流转;脸谱课通过讲解色彩象征意义——红脸代表忠义、白脸象征奸诈。引导孩子们绘制专属脸谱;红歌教学课堂与《少年中国说》朗诵课传承红色精神,孩子们在歌声中缅怀英雄,在朗诵中体会少年担当的精神气韵。

视野拓展类课程以多元认知打开成长边界

视野拓展类课程从未来发展、语言、科技、社会关怀多维度出发,帮助孩子们突破认知局限。“小小梦想家”职业启蒙课上,孩子们认识并尝试扮演了各种职业,还在老师的指导下画出了自己心中的“求职信”,用画笔描绘对未来的向往;英语课以互动形式展开,孩子们在学习词汇的同时,了解了中西方节日差异,学会以开放心态尊重文化多样性;3D打印与AI创意课,让孩子们触摸科技前沿。孩子们用关键词创造专属“精灵模型”,再通过3D打印机将虚拟模型变为实物。从未见过的3D打印机,让这些乡村里的孩子们认识到,自己的创意可以这么快照进现实;残障融合体验课上,老师带着孩子们做了“单脚跳交作业”“蒙眼敲鼓”等体验活动,让孩子们切身感受残障人士的困境;乡村适老化改造课程则引导孩子们关注家中老人需求,提出个性化改造方案,让关爱长辈的意识转化为具体行动。

绿色环保类课程以理念培育可持续发展素养

绿色环保类课程以“知行合一”为逻辑,让环保理念融入日常认知。可持续发展目标系列课程从联合国十七项SDG切入,孩子们通过数据与视频了解“消除贫困”“优质教育”等目标的意义,学会将全球议题与个人行动关联;从温室效应原理到中国“双碳”目标,气候行动课上,孩子们讨论如何从身边小事做起,为节能减排出一份力,环保意识从“知”走向“行”;生物多样性课程以亚洲象北迁的故事为例,让孩子们认识物种锐减的威胁;垃圾分类课堂则通过山东大学学生自主研发的智能分类装置展示,让孩子们了解分类方法与意义。

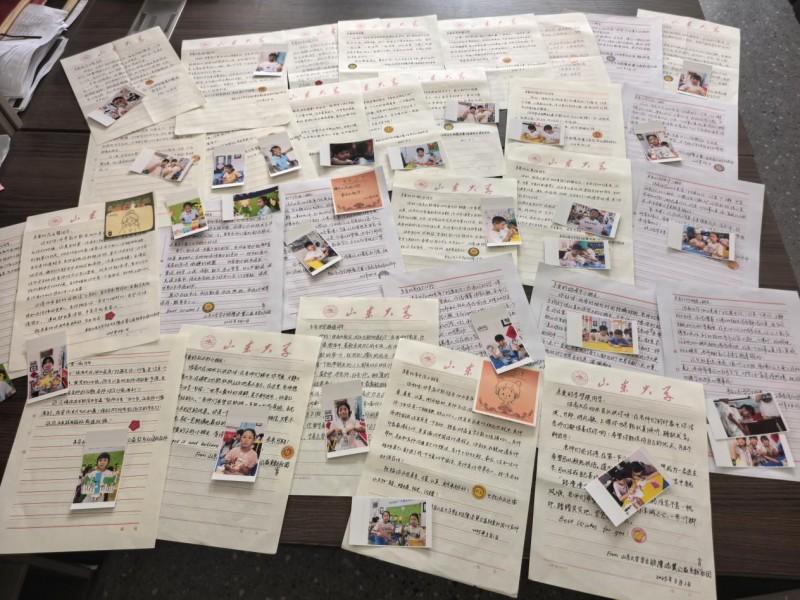

十四天的支教,是知识的传递,更是情感的共鸣。支教队员们课前历经课程设计、试讲打磨,课后整理总结、复盘教学;孩子们时不时会用亲手制作的画像、千纸鹤等手工作品感谢老师,让支教老师们倍感惊喜与感动。临别时,支教老师给每个孩子都留下了一封手写信,孩子们和老师们都留下了不舍的泪水。

这场双向奔赴,让教育超越了课堂的边界。支教队员在总结日记中写到:“我们带孩子们看世界,孩子们也让我们看见支教的意义。”当纸飞机载着理想升空,当脸谱承载着文化自信,当环保承诺融入日常,这场支教早已不是简单的“给予”,而是师生共同在乡村土地上播下的种子——关于知识、关于热爱、关于担当,它们终将在孩子们的未来里生根发芽,生长为他们前途里更辽阔的风景。

责任编辑:李 震