齐鲁晚报·齐鲁壹点 张志恒

傍晚六点的济南街头,晚高峰的车流正缓缓挪动。外卖骑手李建峰(化名)匆匆停稳电动车,快步走向街角一家不起眼的小店。与普通便利店不同,这家店没有店员,玻璃门上贴着“进门后请进行拣货”的标识。李建峰熟练地扫码开门,在货架间穿梭,对照手机订单上的商品名称逐一寻找,找到后还要自己打包、扫码出货。这一系列操作下来,原本只需十分钟的配送路程,硬生生多花了五分钟。“要是手里还有其他订单,很容易造成配送超时。”

近年来,无人值守店铺凭借低成本、24小时营业等优势快速扩张,从便利店、药店到生鲜店,各类业态层出不穷。然而,这种新型商业模式在提升运营效率的同时,却将本应由商家承担的拣货、打包等工作转移给了外卖骑手。

额外劳动成骑手配送“绊脚石”

“接一单无人值守店的订单,相当于干了两份活。”有着三年配送经验的李建峰向记者算了一笔时间账:普通商家会提前打包好商品,骑手到店后只需取货就可以,整个过程不超过一分钟;但无人值守店的订单,从进店、找货、打包到出货,最快也要三五分钟,遇到商品数量多、品类杂的订单,耗时更久。“上周接了个单子,光找那几种货品就花了十分钟,结果后面三单全超时了,罚了五十多块。”

(无人值守的24h药品店)

记者随机走访了多位骑手,均反映,在接单时无法识别商家是否为无人值守店铺,系统也没有提供取消订单的通道。“等赶到店里才发现是‘自助式’,只能硬着头皮做,不然就要承担拒单的处罚。”骑手林先生说,他曾在一家无人值守药店花费近六分钟处理订单——不仅要在杂乱的货架上寻找指定药品,还因为商家库存更新不及时,不得不联系消费者更换产品。

更让骑手不满的是,额外的劳动并未换来相应的报酬。多位骑手表示,无人值守店订单的配送费与普通订单相同,多数在5-8元区间,仅有少数商家会提供3-5元的“小红包”补贴。“这点钱还不够弥补其他订单超时的损失。”骑手刘昊(化名)直言,他曾因处理无人店订单导致三单超时,平台罚款加上用户差评,当天的收入大大缩水。

记者调查发现,无人值守店的低成本运营,很大程度上依赖于对骑手劳动的“变相征用”。这类店铺通常省去了店员成本,选址多在租金低廉的小区夹道、写字楼地下室等偏僻位置,部分店铺甚至没有明显招牌,仅靠外卖平台引流。

经询问三位外卖骑手和一位居民之后,记者终于在济南某小区单元楼侧面的夹道里,找到了一家不足十平方米的无人值守便利店。店内没有货架,商品被分装在类似自动贩卖机的格子柜中,骑手需通过扫描门上的小程序码输入订单号之后,才可以进店拣货打包,不同的货品被放在一个个格子中,用“大写字母 数字”的方式进行编号。“这样的店租金便宜,比临街商铺低得多。也不用雇人,就靠我们骑手自己取货了。”刘昊认为,这样的人力成本压缩,把原本是商家该做的拣货打包等任务转移到了骑手身上,是对骑手的不公平。

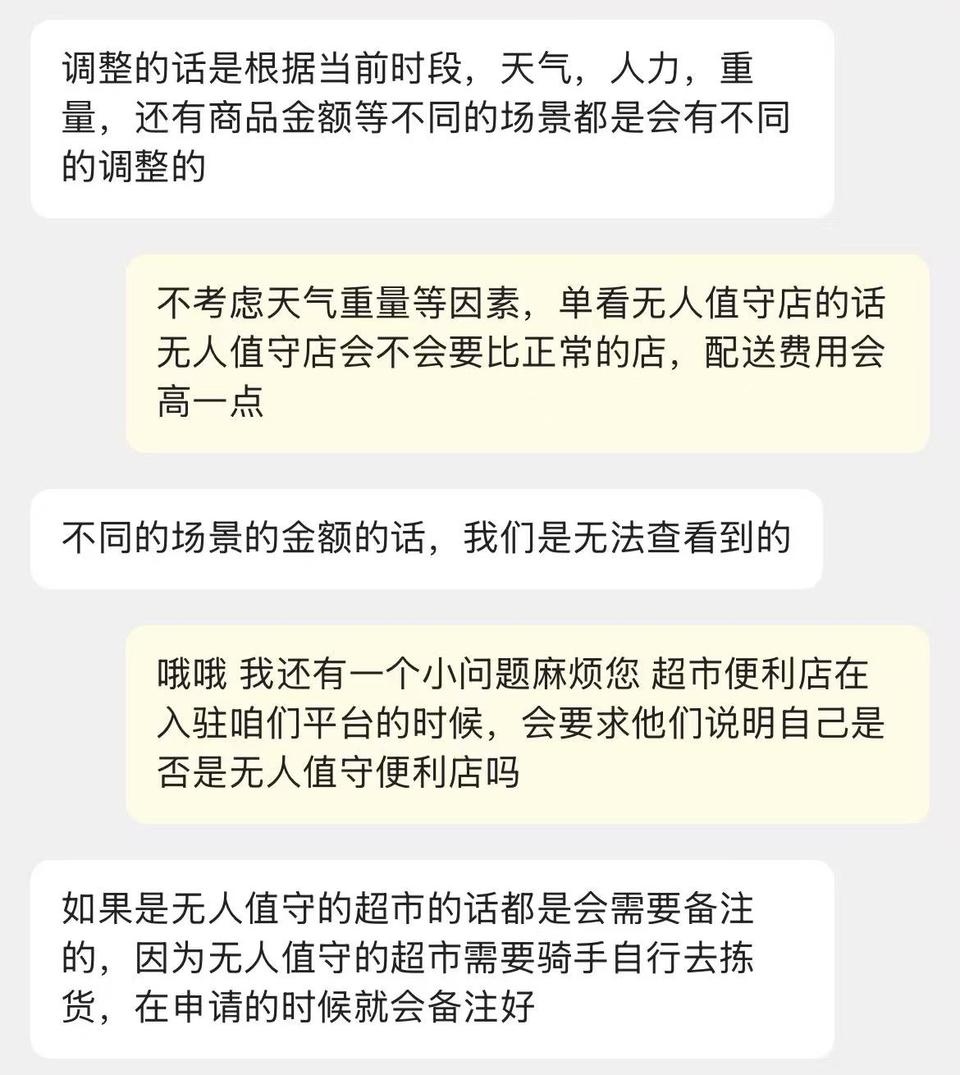

骑手的额外劳动,该由谁买单

随后,记者咨询了以美团为代表的平台客服,客服表示,系统会根据时段、天气等因素调整配送费,但承认目前无法在接单界面标注“需自助拣货”。“无人值守店在入驻时会备注相关信息。”客服同时强调,平台会通过“超时免责”等政策降低骑手风险,但记者采访的十余名骑手中,均表示未享受过该政策。

而根据《劳动法》及《外卖配送服务规范》,骑手与平台构成劳务关系,其劳动范围应限于“将商品从商家送达消费者”,额外的拣货、打包等工作已超出约定范畴。商家通过平台将本应承担的经营成本转嫁给骑手,涉嫌违反公平原则,骑手有权要求额外报酬。

在厦门、上海、杭州、深圳等地推出的相关《网络订餐外卖配送服务规范》来看,仅对餐饮相关的食品安全和配送问题做出了规范,但对便利店、药店等配送并未推出相应规范。在无人经济快速发展的当下,如何在效率与公平之间找到平衡点,关乎着千万骑手的生计。