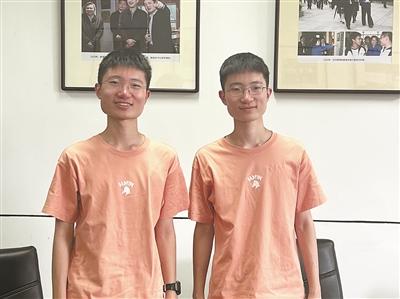

哥哥吴语(左)和弟弟方言(右)

在杭二中滨江校区校园里,一对“复制粘贴”的脸,出现在记者面前。兄弟俩长得极像,加上当天穿着同样的衣裤,很难分清谁是哥哥、谁是弟弟。

这对双胞胎,今年的高考分数也如复制粘贴——哥哥683分,通过攀登计划被清华大学物理系录取;弟弟684分,通过“三位一体”被上海交通大学工科试验班(信息类)录取。

小初高一直同校却从未同班

相互陪伴 成就“双学霸”

这对双胞胎的名字也挺有意思,兄弟俩分别跟了父母的姓。哥哥叫吴语,弟弟叫方言,语即是言,江南地区的方言即吴语,这寓意妙不可言。

虽然名字上很好区分,但由于是同卵双胞胎,两兄弟长得十分相像,从小到大闹过不少“乌龙”。比如吴语的高中班主任张宝刚接手这个班时,有一次在走廊上遇到方言,见小伙子看到老师都不打招呼,觉得挺纳闷。等回到办公室聊起这事,同事说“你可能遇到的是吴语的弟弟——隔壁班的方言”,他才恍然大悟。

虽说是双胞胎,两兄弟从小学到高中(学军小学、文澜中学、杭二中),同校却从未同班。“读小学时,爸妈专门向学校要求‘不同班’。”吴语笑着说,他们担心咱俩在一起经常讲话、影响学习,分开能认识不同的同学,交际圈会更广,还能接触不同老师不同的教育理念。

这样的安排,给两兄弟带来了不同的体验。因为在不同的班,小学回家后,一天不打照面的两兄弟有很多趣事分享,做作业遇到难题,也会相互辅导。“我们俩感情很好,做事情都有商有量。相比独生子女,我们从小不缺陪伴,甚至在兴趣培养上,两个人也会互相切磋。”方言举了个例子,比如小时候父母送他们去学围棋,当别的同学回家只能照着棋谱练习时,两兄弟就会对弈,一些逻辑思维的种子也是在那时播种下的。

学习低谷期相互鼓励

各奔东西 共攀“新高峰”

两兄弟一路走来,成绩都很不错。在学军小学求智校区是各自班级的佼佼者;初中进入文澜中学后,长期占据年级前二十,并分别以589分和587分的中考成绩(满分600分)考入杭二中滨江校区。

刚进二中,他们又不约而同地选择了物理竞赛。“这个阶段我们的交流更深入了。”方言说,一般竞赛生会有更多自主学习的时间,但面对的题目难度也大大增加,“遇到难题,我们经常一起讨论研究。”

转眼进入高三,坚持了两年竞赛,成败在此一举。

吴语进了省队,并最终拿到了全国物理竞赛银牌。虽然未达预期,但在参加后面的清华攀登计划中成功入围,获得了低至特控线录取的政策优惠。

而方言的升学之路就多一分坎坷,由于物理竞赛只拿到浙江省一等奖,只能在高考首考前约100天,重新回归准备高考。

“这个结果喜忧参半。方言准备了两年多的竞赛,前面落下了不少文化课,重新捡起来,压力不小。我只能鼓励他,为高考再搏一次。”吴语说。

好在,考分出来皆大欢喜。

高考落幕,两兄弟也将面临第一次真正意义上的分开,一个前往北京,一个奔赴上海。谈起未来的大学生活,他俩充满憧憬:“在不同的城市,可以接触不同的人和事,是很好的历练。虽然分隔两地,但我们还是会关心对方,携手朝着更高的目标攀登。”