7月13日,长安与唐人街“相聚长安 侨见未来”2025夏令营的海内外营员们经历了一场奇妙的“时空共振”——上午在兵马俑的眉宇间细读大秦的雄浑气度,下午在指尖翻飞的五彩棉絮中见证中华文化的代代传承。在西安这座古老又崭新的城市里,历史不再是尘封的往事,而是可触摸、可对话的现在时。

探秘大秦:走进千年传奇

上午,金牌导游、带队老师孙力为营员们带来了一堂深入浅出的行程“导入课”:“六王毕,四海一;蜀山兀,阿房出……”课堂伊始,孙老师以《阿房宫赋》开篇,在声情并茂的朗诵中,把营员们瞬间带入大秦的恢弘气象。通过电子课件,大家直观了解了阿房宫的壮丽规模。随后,《荆轲刺秦王》的惊心动魄和杨贵妃的传奇人生,在孙老师生动的讲述中跃然眼前。

“这座沉睡两千年的地下宫殿,是中国陵墓建筑的巅峰之作。”孙老师重点讲解了秦始皇陵的整体布局和珍贵文物。当被誉为“青铜之冠”的铜车马出现在屏幕上时,营员们惊叹不已。“3000多个零部件、最细铜丝仅0.5毫米”的工艺细节,让大家对古人智慧肃然起敬。

在讲解兵马俑时,孙老师通过不同兵俑的造型特点,解读了秦军的精妙编制。从跪射俑的姿态到将军俑的铠甲,每个细节都蕴含着军事智慧。

课堂接近尾声,孙老师为营员们预告了第二天的行程:“明天我们将走进兵马俑坑,近距离观察‘千人千面’的陶俑;还将前往华清池,感受盛唐时期的皇家园林风貌。”他特别提醒营员们注意观察兵马俑的武器装备细节,以及不同坑位的布阵特点。

“明天我们将会直面一段历史,更会体验一场从古到今的穿越。”孙老师总结到,“希望各位营员带着今天课上学到的知识,在明天的游览行程中获得更深刻的体验。”

非遗体验:走进棉絮世界

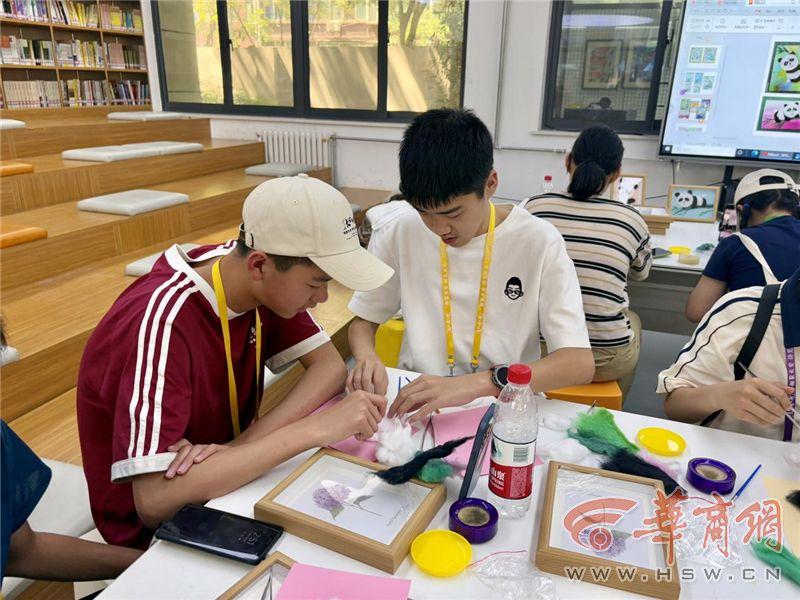

午后的教室里,镊子、胶水、五彩棉絮整齐排列,陕派棉絮画第四代传承人许辉正为下午的课程精心准备。这项起源于明初的西安市非物质文化遗产,以独特的立体质感被誉为“中国立体画”。

“老师,这个小熊猫是用棉花做的吗?太神奇了!”刚踏入教室,营员们就被展示区的作品吸引——憨态可掬的秦岭四宝、活灵活现的哪吒、栩栩如生的金鱼,还有精致的棉絮发簪、团扇等文创产品。许辉笑着举起一团雪白棉絮:“今天,我们要用这个创作属于自己的大熊猫。”

课堂上,许辉耐心演示着创作技法:“蘸水能让棉絮更服帖,搓造型时要注意手指的力度……”在她的指导下,普通的棉絮渐渐在孩子们手中幻化成灵动的艺术品。加拿大华人同乡会联合总会的李开源创作了一个“表情包”版熊猫,圆圆脑袋配上细长眉眼,搞怪奇趣;英国中英文化教育交流协会陈伊依的熊猫正嗅闻野花,浪漫诗意;西安高新区第三初级中学南竣浩则别出心裁地制作了一片竹林,“我的熊猫正在竹海里探险呢!”

“艺术没有标准答案,”许辉鼓励大家,“竹叶可以是彩色的,熊猫也可以有各种表情。”正如课堂上这些来自五湖四海的青少年,每个人都在用独特的方式诠释着对中国文化的理解。

课后,教室里变成了欢乐的展示场。大家捧着自己的作品合影,也和在夏令营上认识的新朋友拍照留念。教室一角,一群女生正举着作品,叽叽喳喳围在一起拍照。澳大利亚西澳陕西联合会李斯杨的作品角落粘了一颗小小爱心:“四年前住过的熊猫主题酒店让我爱上这种可爱的动物。棉絮画比我以前课堂上做的毛毡更难,但更有趣!”她还特别感谢了邻座女生崔铭珊的热心指导,“在她的帮助下,我的竹叶很快就成型了。”话音刚落,来自宝鸡市金台区三迪小学的崔铭珊兴奋地补充:“我们虽然来自不同地方,但现在是最好的朋友!”

阳光透过窗户,为这群围着作品合影的孩子们镀上金边。棉絮画连起的不仅是艺术传承,更串起了一段段跨越国界的友谊。正如许辉所说:“每一团棉絮都有自己的纹理,就像每个孩子都有独特的创造力,这正是非遗传承最美的样子。”

“大家拍照时注意过吗?不同时段的光线会带来完全不同的效果。”晚饭后,华商网记者祁鹏玉从职业经验出发,教营员们如何在这次夏令营拍下更生动的照片和视频。夕阳下,此起彼伏的快门声为这天的活动画上完美句点。

从气势恢宏的阿房宫到巧夺天工的铜车马,从栩栩如生的兵马俑到创意十足的棉絮画,营员们不仅触摸到了中华文明的千年脉络,更在亲手创作中感受到了非遗技艺的永恒魅力。历史不是冰冷的教科书,而是可以触摸、创造、传承的活态记忆。这一天,文化的种子已在年轻的心灵生根发芽;明天,这些跨越山海的文化小使者,必将带着长安的记忆走向世界。

来源:华商网

相关热词搜索: