齐鲁晚报·齐鲁壹点 郭纪轩 通讯员 张国荣

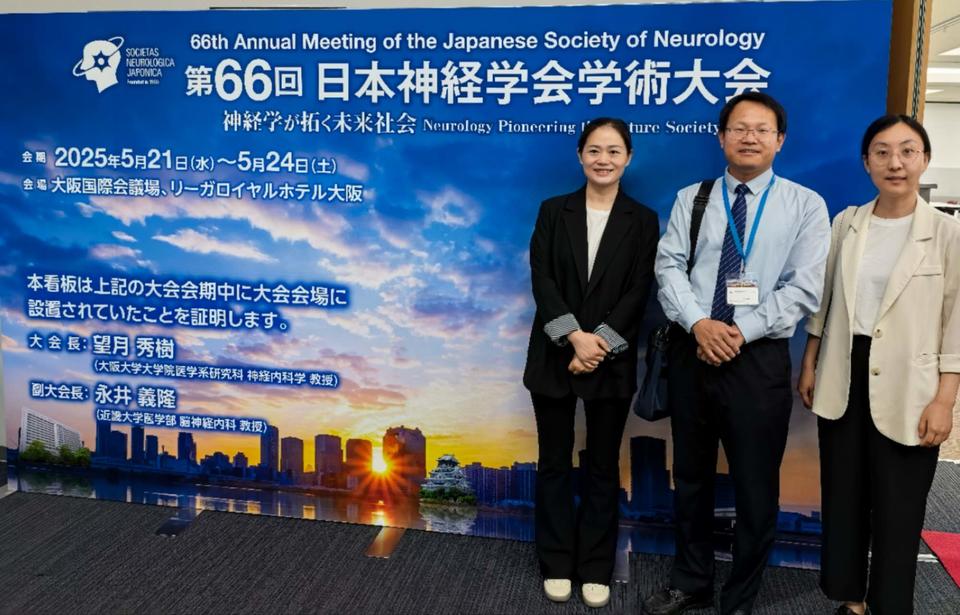

5月21日,第66届日本神经病学年会(The 66th Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society)在日本大阪国际会议中心隆重开幕,作为亚太地区规模最大、影响力最广的神经科学盛会之一,本届大会吸引了来自全球60余个国家和地区的逾8000名专家学者参会。在这场汇聚全球神经科学顶尖学者的学术盛会上,济医附院神经内科王玉忠教授团队受邀作专题报告,并首次系统阐述了近红外光谱检测联合功能磁共振DTI成像技术在神经元核内包涵体病评估中的创新应用,这一重要研究成果引发国际学术界广泛关注。

济医附院神经内科研究团队通过整合近红外光谱技术、弥散张量成像(DTI)及临床表型数据,首次揭示了神经元核内包涵体病患者脑功能与结构的特征性改变模式。研究证实,这种多模态影像学评估方法能够精准反映患者认知功能衰退、运动障碍等核心临床症状的神经机制,为这一疑难疾病的早期无创诊断提供了可靠的新型评估手段。该成果不仅填补了神经元核内包涵体病客观评估方法学的空白,更为阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的早期诊断研究提供了重要参考。

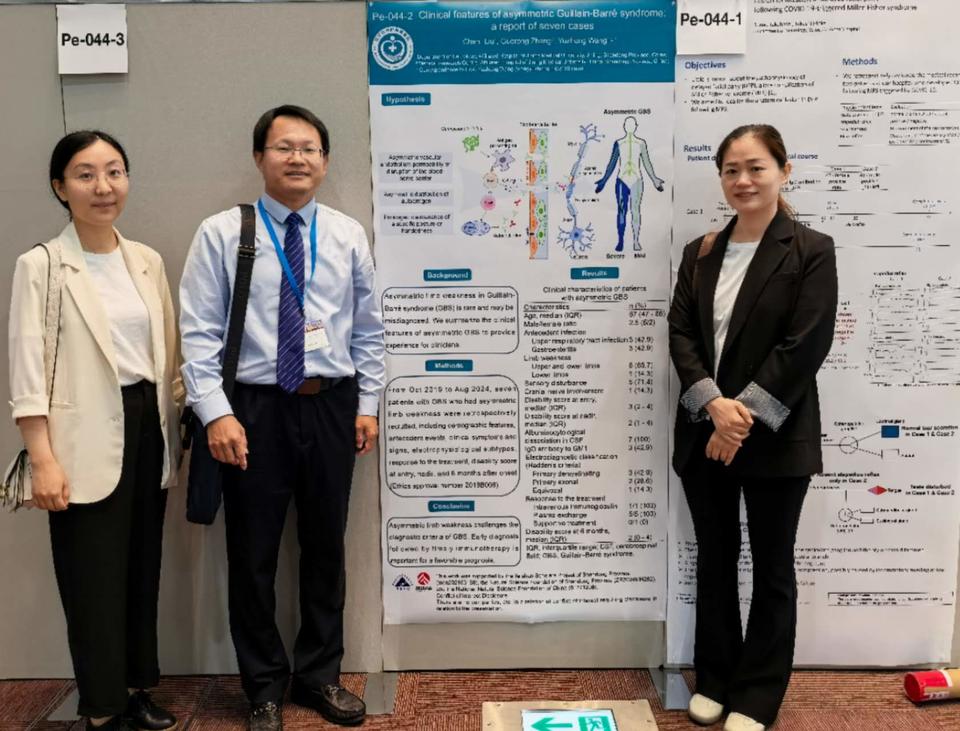

王玉忠教授领衔的神经内科临床和基础研究团队长期致力于神经系统疾病的转化研究。此次大会,团队成员张国荣副主任医师、刘晨医师也共同参加,团队还在大会做了不对称性吉兰—巴雷综合征7例报道的壁报展示,介绍了不对称性吉兰-巴雷综合征的临床特征和可能的机制。这些研究成果的发布,标志着该院在神经系统疾病领域的临床研究水平已跻身国际行列。报告现场,来自日本国立精神·神经医疗研究中心、日本东京大学等机构的专家学者就近红外光谱检测联合功能磁共振DTI成像技术评估脑结构和功能损害的临床应用前景展开深入讨论,国际同行高度评价该研究为“神经元核内包涵体病的客观评估提供了里程碑式的解决方案"。

研究团队正在进一步优化这一评估体系,并计划开展多中心临床验证研究。这一创新性诊断方法的推广应用,有望为神经元核内包涵体病这一神经退行性疾病的早期诊断和治疗监测提供重要技术支撑。