比特币减半机制是比特币协议中预设的区块奖励自动削减机制,其核心功能是通过算法控制比特币的发行节奏,每生成约210,000个区块(即大约四年时间)触发一次奖励减半,最终将比特币总量限制在2100万枚。这一机制的四年周期并非人为设定,而是由区块生成规则与难度调整机制共同作用的数学结果。

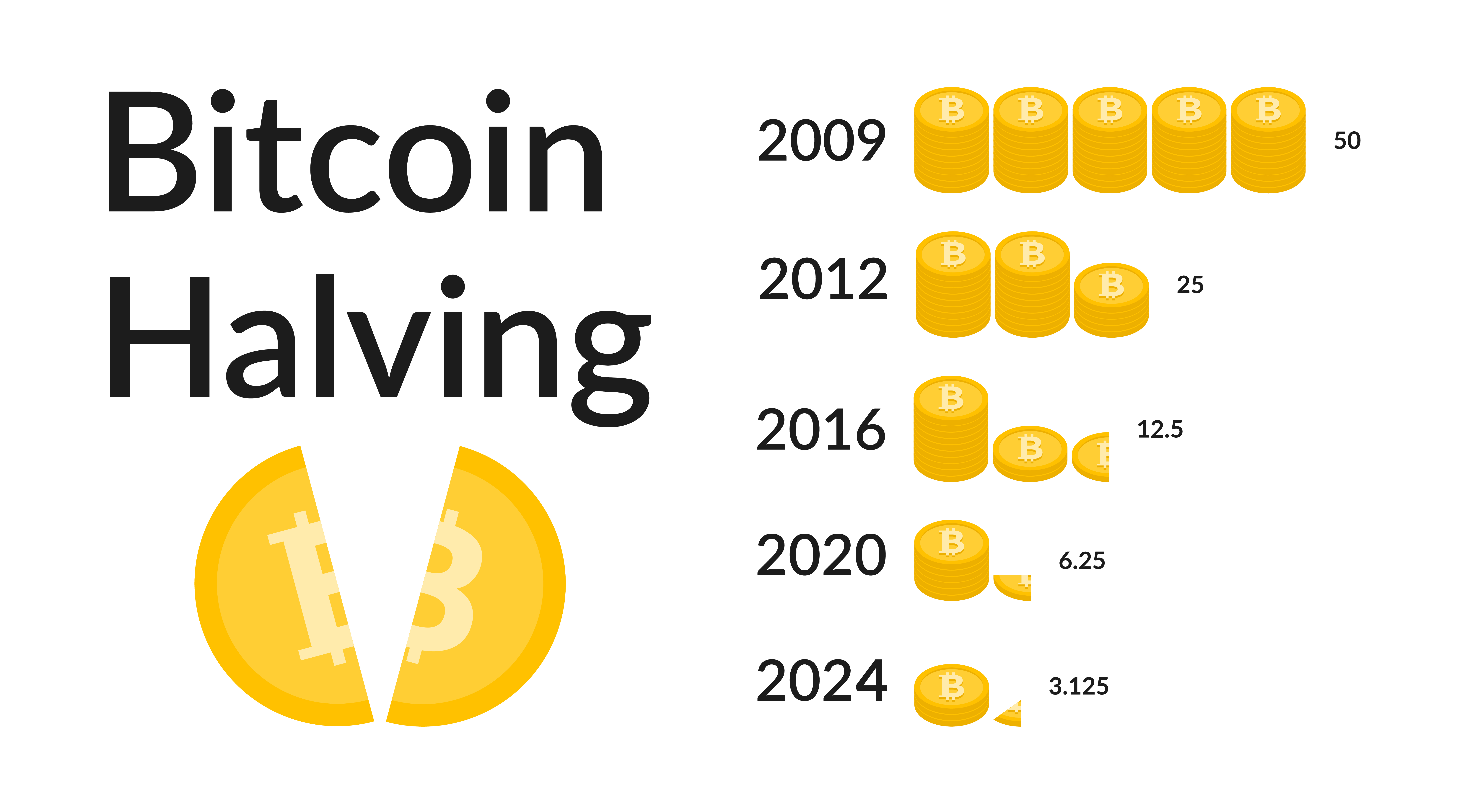

比特币减半机制的本质是通过代码固化的规则,定期降低矿工的区块奖励。中本聪在2009年创世区块中便编码了这一机制,核心目标是模拟黄金等稀缺资源的特性,对抗传统法币体系下的通胀风险。初始区块奖励为50BTC,随着减半事件的发生逐步递减:2012年首次减半至25BTC,2016年降至12.5BTC,2020年为6.25BTC,2024年4月第四次减半后降至3.125BTC。

这一设计直接服务于比特币的稀缺性定位。通过减半,比特币流通量的增速持续下降,理论上形成“通缩压力”。以2024年减半为例,此后比特币年通胀率降至约1.2%,不仅低于黄金2%左右的年通胀率,也低于多数主权货币的通胀水平,强化了其“数字黄金”的价值存储属性。

比特币的四年减半周期并非随机设定,而是由区块生成速度与减半触发条件共同决定的数学结果,其核心依赖三个关键技术参数的协同作用。

比特币网络通过共识机制设定每10分钟生成一个新区块。这一间隔并非固定不变,而是通过难度调整机制动态维持——当算力上升导致区块生成过快时,系统会提高挖矿难度;反之则降低难度,确保平均每10分钟出块的节奏长期稳定。

协议将减半事件与区块高度绑定,每生成210,000个区块即触发一次奖励减半。基于10分钟的平均区块间隔,210,000个区块的生成时间约为10分钟×210,000=2,100,000分钟,换算为年则约4.03年(2,100,000÷60÷24÷365≈4.03),这就是四年周期的技术源头。

为避免算力波动对区块间隔的干扰,比特币每2016个区块(约两周)会进行一次难度调整。通过算法计算前一周期的实际出块时间,与目标时间(2016×10分钟=2周)对比,按比例调整难度系数。这一机制确保即使在算力大幅变化的情况下,区块间隔仍能维持在10分钟左右,从而保证减半周期的时间稳定性。

减半事件通过改变比特币的供给结构,对其经济模型和市场表现产生多维度影响,历史数据与2024年减半后的新趋势共同构成了这一影响的完整图景。

历史上,减半事件常被视为重要的“供给冲击”信号。例如2012年首次减半后,比特币价格在随后一年上涨约80倍;2016年减半后,2017年出现新一轮牛市。不过,短期市场反应并非单一由减半驱动,宏观经济环境(如美联储货币政策、全球流动性)的影响同样显著。2024年减半后,机构用户通过ETF渠道的配置需求成为新变量,截至2025年7月,这一需求已成为影响市场的重要因素。

减半直接导致矿工单位区块的收益减半,这一“成本压力测试”迫使低效矿机关停,推动行业集中度提升。数据显示,2024年减半后,头部矿池的算力占比进一步上升,小型矿工加速退出或被并购,行业呈现“强者恒强”的格局。同时,矿工对电费成本和能效比的敏感度显著提高,推动挖矿设备技术迭代加速。

尽管减半机制是比特币设计的核心特色,但其在实践中也面临争议,并引发了加密行业对货币发行模型的再思考。

批评者认为,减半机制加剧了比特币的财富分配不均。早期矿工(包括中本聪)在奖励较高的阶段获得了大量比特币,随着减半推进,后期参与者获取成本显著上升,导致“早期持有者优势”固化。这一质疑直指加密货币“去中心化”理想与现实中财富集中的矛盾。

部分加密货币选择了与比特币不同的发行路径。例如以太坊在2022年“合并”后转向权益证明机制,通过质押奖励替代挖矿奖励,发行模型从“通缩倾向”转为“动态平衡”。这些替代方案试图在安全性、公平性与经济激励之间寻找新平衡点,对减半机制的长期合理性构成挑战。

比特币减半机制既是技术工程的精妙设计,也是货币实验的大胆探索。其四年周期的背后是数学规则对经济逻辑的硬编码,而市场反应与行业争议则持续推动着人们对“稀缺性货币”价值的重新认知。随着加密行业的成熟,减半机制的影响将不仅限于比特币自身,更可能成为评估所有加密资产经济模型的重要参考标准。

关键词标签:比特币减半机制,四年周期,区块奖励,稀缺性,矿工生态