鲁网8月18日讯(记者 魏萱 通讯员 李成修 崔方荣)从渤海之滨的烟台到高原之巅的西藏聂拉木县,跨越4000公里地理距离,攀上海拔4300米的高峰,烟台毓璜顶医院眼科医生张晶议的脚步从未停歇。

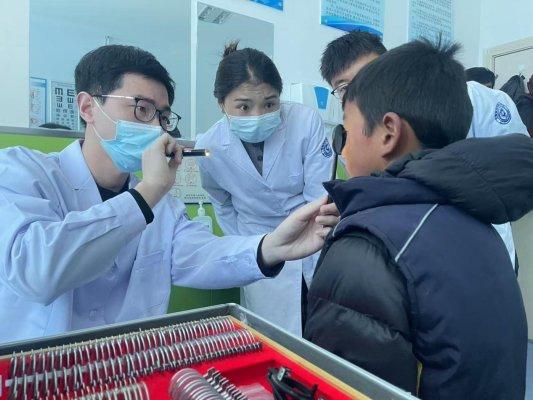

张晶议为患者做检查

今年3月12日,作为烟台市第九批“组团式”援藏医疗队的一员,张晶议开启了为期一年的援藏征程。“我想将光明播撒在这片离天空最近的土地上,让每个孩子看清世界。”张晶议说。

责任:一腔热忱奔赴高原

“选择学医是因为这门学科有钻研感,能越学越明白,越明白越想帮助更多人。”谈起自己的从医初心,张晶议坦言医学本身让他着迷,而研究生阶段专攻眼科后,更是被这个“精细”的领域深深吸引。“眼睛是人体至关重要的感觉器官,人类90%的信息都通过视觉获取。我的专业方向是小儿眼科,能亲手为祖国的花朵拨开迷雾,这份成就感没有任何事情能替代。”张晶议说。

张晶议下乡义诊

从业五年,张晶议在眼科领域迅速成长。而他心底一直埋藏着一颗“援藏”的种子——上学时,导师曾赴西藏支援,讲述过高原医疗的艰辛,从那时起,他便默默立下心愿:若有机会,一定要去西藏。他深知西藏地区眼疾高发,但医疗资源相对匮乏,当地群众的就诊意识也亟待提升。在他看来,援藏不仅是一次锻炼自己的机会,更是一份沉甸甸的责任。“我既然有这个专业能力,就应该去为他们做些什么。”带着这份信念,张晶议告别了熟悉的工作环境和亲人,毅然奔赴遥远的聂拉木县。

初到聂拉木,高原反应如影随形,拉肚子、气喘成了家常便饭,但张晶议总是轻描淡写:“总体还好,不影响工作。”话语间,满是对使命的专注与担当。而他也迅速克服高原反应,投入到当地的诊疗工作中。

专业:躬身力行守护光明

比起身体遭受的高原反应,更让张晶议揪心的是当地眼病患者面临的困境。一位70多岁的老人患上感染性角膜炎,短短三天内病情急剧恶化,角膜濒临穿孔。由于当地的设备无法支持手术,他凭借丰富的经验,通过精准用药控制住了感染,最终保住了老人的眼球。这次惊险的救治让他深刻意识到,在聂拉木,“救急”只是第一步,更关键的是提升群众的就医意识,推动眼病的早发现、早干预,从源头上减少可以避免的视力损伤。

作为小儿眼科的医生,张晶议十分关注儿童的眼健康。“藏区这边对孩子的视力重视程度远远不够,有些孩子甚至长大以后都不知道自己有一只眼睛是失明的,还有些孩子因为高度近视引发弱视,可能会彻底失去光明。”提及这些情况,张晶议的语气中满是痛心。在爱眼日期间,他走进当地一所幼儿园,为孩子们开展科普讲座、进行视力筛查,希望能让孩子们从小就树立保护眼睛的意识。

张晶议下乡筛查白内障

为了让更多人了解自己的眼健康状况,张晶议还和当地医生们一起下乡义诊,足迹遍布当地5个乡镇的48个村落。“我们随身带着药,一些小问题当场就处理了,不能当场处理的,则提醒他们及时就医。”张晶议说,很多人都是第一次做眼部筛查,对自己的眼疾一无所知,觉得上了年纪视力下降是正常现象。“每当看到村民们因为我们的筛查及时发现问题,避免了视力进一步受损,我就觉得所有的辛苦都值了。”张晶议说。

使命:把技术留在高原上

从决定援藏的那一刻起,张晶议就在心中定下了目标:为聂拉木县培养出属于当地的眼科医生。“目前这里有两名从事眼科相关工作的人员,其中一位还是从外科调过来的,对于眼科专业知识和操作并不算熟悉。”张晶议说道。

张晶议(左)为小学生检测视力

在日常诊疗工作之余,张晶议把大量精力投入到对当地医生的培养中,带着他们学习眼科常见病的诊断与治疗,熟悉眼科各类手术的操作流程。为了让当地医生能更好地掌握胬肉切除等外眼手术,张晶议自费从外地托运来一些动物眼球,以便手把手地进行实操教学。“我希望能把自己的技术留下来,让当地医生能更好地为群众服务。”张晶议说。

此外,他还在全院开展高原地区眼健康的科普讲座,从常见病症状到急救措施,从用药规范到术后护理,事无巨细。“高原紫外线强,白内障、翼状胬肉发病率高,但很多人对眼健康的认识不足,觉得眼睛有点不舒服没什么大不了的,其实很多严重的眼疾都是从小问题发展而来的。”张晶议说,他希望通过自己的科普,能让大家重视眼健康。为了实现这个目标,他不断努力着。“医院也给了我很大的支持,从健康科普手册到手术的耗材,都准备得很充足。”张晶议笑着说,有了这些支持,他工作起来也更有底气了。

张晶议(右)演示手术

“援藏不是一时冲动,而是一生的承诺。作为一名医生,无论是在烟台还是在聂拉木,我都会以患者为中心,尽己所能为他们提供最好的医疗服务。”张晶议说,即将在高原上度过的医师节,注定会成为一段难忘的经历,而他也会带着这份独特的记忆继续前行,用自己的专业与坚守,让更多人能清晰地“看见”这个美好的世界。

责任编辑:管晓慧