大师简介

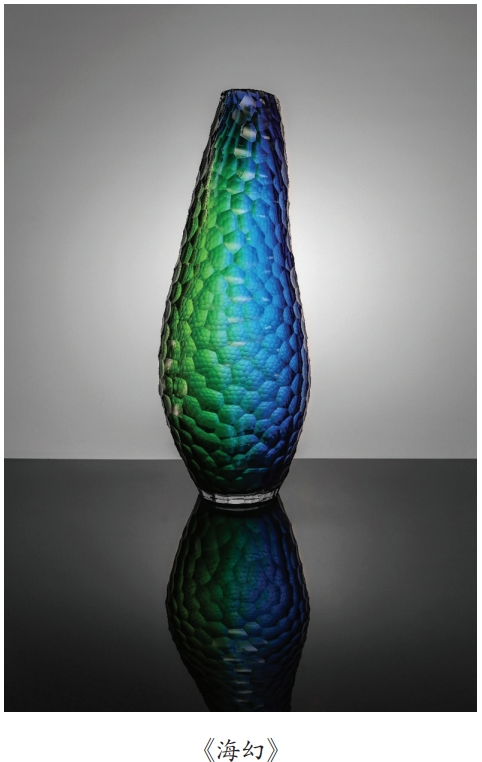

李光华,首届传统工艺大国非遗工匠、高级工艺美术师、中国玻璃艺术大师、国家一级工艺美术品设计师(高级技师)、辽宁省工艺美术大师、大连玻璃吹制传统手工技艺非物质文化遗产代表性传承人,现任大连市工艺美术行业协会会长,大连市文化产业协会副会长。其作品《海幻》荣获第二届中国玻璃艺术名家作品展金奖、“中轻万花杯”创新产品金奖;作品《和谐·龙》荣获辽宁省工艺美术精品博览会金奖,同时入选北京中国当代工艺美术双年展。

多年来,李光华大师不断优化改良传统玻璃吹制流程,成功研发玻璃镂空工艺,设计改良车刻用具,攻克了多色套皮工艺的吹制与车刻难题,获得了多项发明专利及外观设计专利,在大幅提升生产效率的同时,也为传统玻璃艺术注入更多充满时代的灵动感。他创立的大连通宝工艺品有限公司,是我国目前唯一一家可自主独立生产多色套皮铅晶质水晶玻璃制品的企业,产品远销世界60多个国家和地区。

2023年,李光华大师传承创新基地获评第二批工艺美术大师传承创新基地,随后鲁迅美术学院工艺美术设计学院产学研合作基地也在此正式揭牌。2025年,李光华荣获“全国轻工行业劳动模范”称号。

“我这双手跟玻璃打交道三十年了,它的性子早已让我摸得透透的,想要把它整明白,既要顺着它的脾气来,手头和心里还得憋着一股劲儿跟它较量。”初见李光华大师的时候,他刚从玻璃吹制车间“钻”出来,蓝色工装后背洇出一片深深的汗渍,袖口沾着的玻璃粉末在光线下闪闪烁烁。他随手拿起墙角一块冷却的玻璃料,粗糙的指尖在冰凉的表面摩挲着,那双手指关节粗大,虎口处还留着几道浅浅的疤痕——这是他三十年来在烈焰中与玻璃较量留下的“赫赫战绩”。

采访中,李光华表示,“轻工行业作为国民经济的重要组成部分,不仅承载着满足人民美好生活需求的使命,更肩负着传承中华文化精髓、推动国家制造业高质量发展的重任。作为一名新时代的工艺美术匠人,身处在这样一个充满活力和创造力的行业里,更应该用实际行动去诠释什么是匠心精神,更应该用不懈的创新的动力,去探索如何将传统工艺与现代设计完美融合的发展之路。”

一声嘱托 延续百年荣光

“大连玻璃制品作为中国玻璃艺术长河中的一朵浪花,创立至今已经有一百多年的历史,其产品曾一度用于接待国内外重要贵宾。在我们当地人的心中,大连玻璃曾经就是高端工艺品的代名词。”采访中,李光华随手拿起一只磨花玻璃杯,用手指轻轻叩击,玻璃杯发出清脆的声响。“老大连人一听这声儿,就知道是咱大连玻璃厂的物件。”他说。

谈及与玻璃工艺的结缘,李光华的思绪仿佛回到了几十年前。

“1917年诞生的大连玻璃制品厂,曾是这座城市的骄傲。我刚刚进厂工作的时候只有17岁,那会儿厂里的大窑24小时烧着,几十号工人围着熔炉转,吹杆上的玻璃料烧得通红,映得每个人脸上都亮堂堂的。看着老师傅们握着吹杆在熔炉前忙碌,我就觉得干这活儿既神奇,又神气,更神秘。因此,我对玻璃工艺充满了好奇与向往,凭借着一股勤于钻研的劲头和出色的表现,很快就被选调到了厂新产品开发部,在这个充满创意与活力的大厂里,我掌握了玻璃工艺的全部技术要领,也为这份热爱的事业倾注了自己青春的智慧与汗水。”李光华双臂缓缓抬起,边说边比划着吹制玻璃的动作,仿佛他的手中操控着1.5米长的铁吹杆。

然而,市场的风云总是变幻莫测。1996年,随着国企改制,曾经辉煌的大连玻璃制品厂迎来改制,往日的荣光暂时被尘封。

“1996年,厂子改制那天,老厂长把我拉到车间角落,用布满老茧的手紧紧攥着我的胳膊说,‘光华,这吹玻璃的手艺,可不能断在咱手里。’这句话伴随着师父掌心的温度,混合着车间里焦炭的气息,在我的心里留下了滚烫的印记。”追忆往昔,李光华的语气里充满感慨,“师父的嘱托如同一份沉甸甸的责任,压在我的心头。2002年9月,我肩负着师父的殷殷期盼,带领着80多位原大连玻璃制品厂的员工,怀揣着让大连玻璃制品再创辉煌的决心踏上了创业之路,大连通宝工艺品有限公司就此应运而生。”

创业的道路从来都布满荆棘,通宝的起步阶段也面临着诸多困难。为此,李光华带领团队开启了无数个日夜的不懈努力。他说:“当时条件有限,我们就用原始的煤炉试做水晶,为了复原传统工艺,大家在艰苦的环境中努力。2005年,我们用传统煤炉制作水晶取得了技术突破。当第一炉水晶成功出炉时,在场的每一位工匠的眼中都充满了激动的泪水,厂里的老人不停地念叨着,‘回来了,终于回来了。’”

正是李光华对于玻璃艺术的坚守与执着,才让大连玻璃工艺得以延续,并焕发时代之光。2009年,为了更好地发展,李光华将企业搬到了家乡金普新区杏树屯镇,并决定在这里扎下根来,安心地投入到玻璃工艺的钻研与生产中。

“光芒乍现真通宝,华彩横空大匠人。”当记者念起刻在厂史墙上的这句诗,李光华大师黧黑的脸上忽然绽开腼腆的笑容,眼角的皱纹像被风吹皱的湖面。他说:“我哪算什么大匠人,我就是个守着老窑的吹玻璃的人。”

持续创新 炼出一门新奇

玻璃工艺的制作过程复杂而精细,每一件精美的作品背后都凝聚着工匠们的心血。目前,大连通宝工艺品有限公司的产品结构主要有两大类:一是多色水晶产品,这类产品的生产,“通宝”是目前我国是唯一一家可自主、独立、全流程生产的工厂;二是热玻璃工艺品,主要包括自由造型、花瓶、人物、动物以及抽象造型等。为了在这两方面都能够放射出光华,李光华既重视生产效益和质量,又不惜投入重金培养人才。

“做玻璃工艺品,没有捷径可走。烧熔、冷却、吹塑、打磨,每一道工序都不能马虎,得反复调整、精进。”李光华对于工艺的严谨态度,在他的每一件作品中都体现得淋漓尽致。

在李光华众多的作品中,《和谐·龙》是极具代表性的创新之作。这件作品从设计到诞生,耗费了他整整三年的时间,期间经历了上百次的失败。

李光华:“《和谐·龙》选用24PbO高含铅水晶玻璃,需要纯手工拉伸,在1000摄氏度左右高温下反复多次热塑成型,每一步都得小心翼翼。这件作品不仅创意独特,线条流畅,更兼具王者归来的大气恢弘和窈窕淑女的温婉秀气,生动地传递出稳定、强盛、繁荣和浪漫的美好寓意。”

在李光华看来,大连通宝工艺品有限公司之所以能在激烈的市场竞争中站稳脚跟,皆源于多年来的持续创新驱动。创作既要“练好内功”,将各项技艺应用到炉火纯青,同时更要“迈开步子”紧跟时代步伐,积极参加各类专业展会,展示中国玻璃艺术魅力的同时,汲取更多充满时代性与国际化的创意灵感。

李光华向记者介绍:“在一件高600毫米、直径300毫米的水晶器物表面裹上0.8毫米至1.5毫米厚度的彩色玻璃薄皮,其难度可想而知。但我和团队不仅做到了,而且这项技术多年来保持稳定且遥遥领先。除了在传统工艺上的创新,我们还紧跟时代发展的步伐。2012年,开始进行高品质窑玻璃制作,在高端玻璃市场占据了不可动摇的地位;2015年,成功进入高端灯饰市场,产品品质实现了质的飞跃;2020年,搭载互联网技术,涉足‘新兴云平台’,把产品以全新的面貌推向大众,进一步拓展了业务市场;2024年,与贵州茅台成功签约的龙年礼盒,更是将创新融入设计之中,五只磨砂玻璃杯组成一条龙的图形,配以福禄寿喜财五个杯垫,设计庄重又巧妙,50万套产品推向市场后,备受国内外顾客的欢迎。”

如今,大连通宝工艺品有限公司创作的产品远销欧美、中东、东南亚等60多个国家和地区,这一切都离不开李光华对市场的深入研究和对新技术的创新运用。

匠心传承 凝聚时代之光

在玻璃工艺领域深耕三十多年,李光华积累了丰富的经验,也有着自己独到的见解。总结多年来的从业经历,他说:“热爱是从事这份事业的前提,我觉得我就是为玻璃而生的人,冥冥之中就有那么一种坚持和韧劲儿。这份热爱让我能够在面对困难和挫折时,依然保持着前进的动力。”

对于工匠精神,李光华有着深刻理解:“工匠精神就是精益求精,耐得住寂寞,经得起失败。一件优秀的玻璃工艺品,要经过诸多工序打磨。一个出众的工匠,也要饱经坎坷,不断学习、钻研。” 他是这样说的,也是这样做的。三十多年来,他始终站在中国玻璃艺术的前沿上下求索,不断探索新的工艺和技法。同时,他又始终手握吹杆,与工人并肩挥汗忙碌在高温炉前,用实际行动诠释着工匠精神的深刻内涵。

如今,李光华在专注于艺术创作和工艺提升的同时,也不忘传承的责任。多年来,他一直为鲁迅美术学院工艺美术系玻璃工作室义务授课,在与年轻人交流互动的过程中,不仅传授自己的经验和技艺,也从他们身上汲取新的灵感。2024年7月,由大连市委宣传部、市文旅局等主办的第三届“非遗少年说”演讲大赛启动,他立即响应,邀请少年选手去公司体验玻璃工艺品的制作,让孩子们近距离感受玻璃工艺的魅力。今年6月10日,李光华带领大连市工艺美术行业协会走进大连财经学院,共同举办了“手艺・守艺——矢志创新发展、铸就文化强国”主题活动。此次活动以“参观交流 基地共建”模式,搭建起传统工艺与高校教育深度融合的桥梁,为行业协会与高等学校正式开启协同推进非遗传承与创新发展做出生动实践。

采访中,李光华对记者说:“我希望能让更多人了解玻璃艺术,让这份珍贵的匠心得以延续和传承。相信大连玻璃艺术事业在无数传承人的坚守与创新下,一定会焕发出愈发耀眼的时代之光。”