大皖新闻讯 “十户之村,不废诵读。”在黄山歙县,崇文重教之风已绵延千年,书香早已浸透粉墙黛瓦。近日,一名小红书博主漫步徽州古城时的意外发现,揭开了古城深巷中一段承载着书香与母爱的故事。在古城一条小巷内,一座不起眼的三层老宅因为门前一纸告示吸引了博主的目光,“沈充藏书,全场半价。”进屋后博主也不由感慨,逾万斤涵盖文史哲等方面的书籍堆满两层房屋,其中不乏珍本绝版。在与年迈屋主交流后博主才得知,这些几乎都是屋主意外离世儿子的毕生珍藏……

博主旅行途中的一次意外发现,镜头下堆积如山的藏书,笔触中老人平静话语后的深沉思念,瞬间击中了万千年轻网友的心,让这间藏身于徽文化腹地的“半价书屋”迅速走红网络。

藏在古城老街里的“半价书屋”

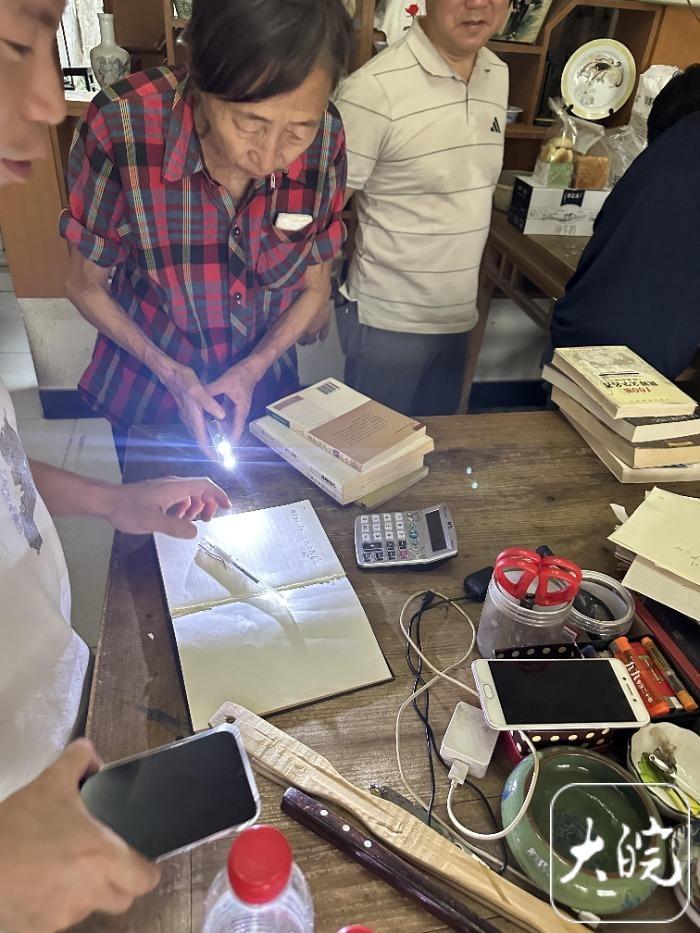

8月12日,大皖新闻记者在分享贴下的评论区指引下找到了这处“半价书屋”。虽位于徽州古城内,但这间“书屋”老宅却藏身一条尚未被过度商业化改造的老街上,如果不是刻意探寻很难被人发现。下午两点左右,此时古城内游客不算多,记者站在老宅外看着门上张贴的一张A4纸,上面印着几行字“沈充藏书,全场半价”,而屋内恰好传来屋主的声音,她正在给一位挑选好旧书的客人讲述着这些藏书的故事。

当记者踏入屋内,只看到一位老奶奶略显佝偻的身子,但声音却仍旧宏亮,在和一位已挑选好旧书的客人叙说的同时,也热情提醒着记者,“书在二楼、三楼,自己上去挑,楼上有灯和风扇。”

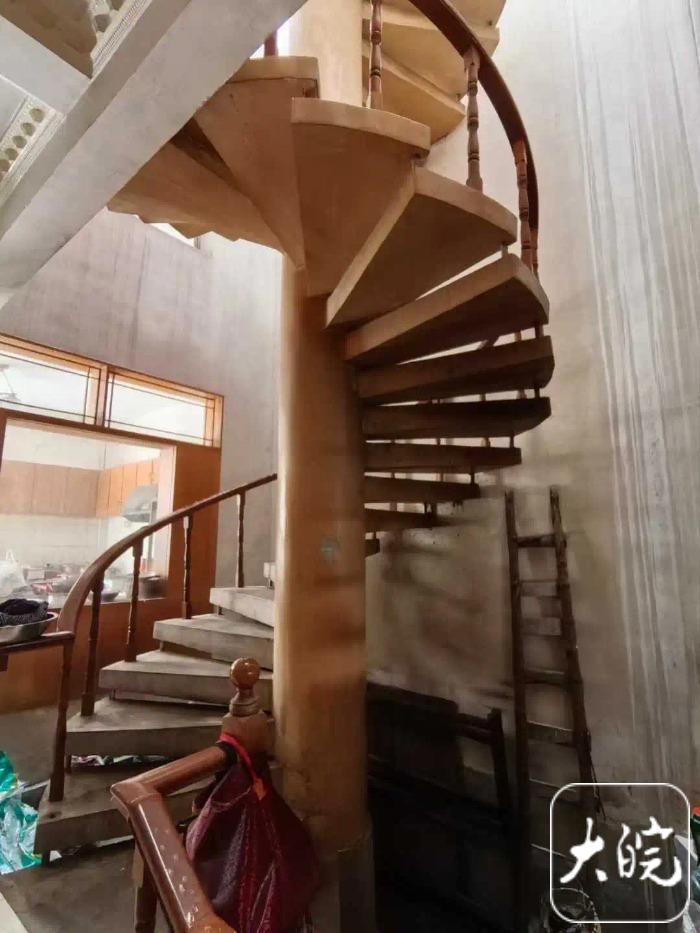

顺着老人手指的方向,堂厅内首先让人惊讶地却是一个与传统中式建筑截然不同的旋转楼梯,当这种迥异的“混搭”出现在一座不起眼的古城民宅中,总是会让第一次进来的客人产生些遐想。

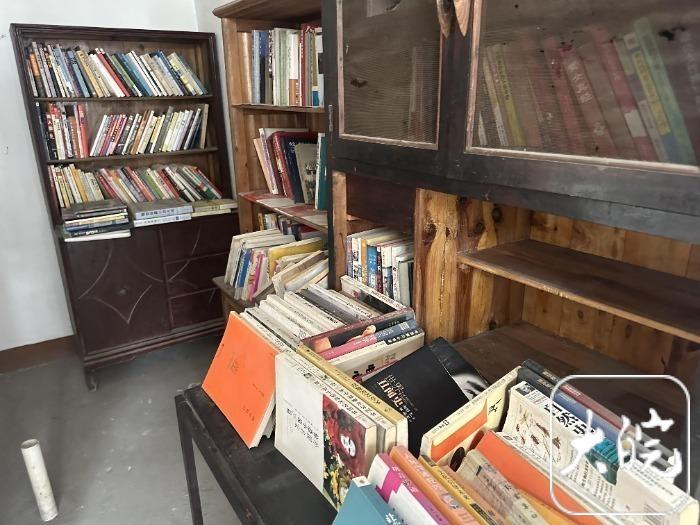

当记者独自探寻完老宅二楼、三楼后,也为屋中藏书之丰富而惊讶,走进二层右手边的屋子,墙边的书架、屋中的床铺、床边的柜子,目光所及之处均摆放着各类书籍,文学概略、近现代政治、人物传记、古典志怪……其中不乏一些绝版旧书,门类之广泛让人不由得好奇书的主人生前是个怎样的人。二楼左手边则是一间卧室,书架上同样是摆放整齐的各类书籍,三楼的布局与二楼相同,藏书数量只多不少。

屋主:儿子意外离世,藏书是儿子毕生珍藏

在记者寻觅藏书时,这间老宅不时有专程而来的本地人和游客,也总能传来老人的提醒,“书在二楼、三楼,楼上有灯和风扇。”

记者挑选两本旧书后便下楼和老人交谈起来,老人姓程,今年75岁,身子骨还算硬朗,老伴和儿子离世后便一个人生活在老宅里。

谈及这些藏书,程奶奶告诉记者,这些书基本上都是她儿子沈充的毕生珍藏。由于耳朵有点背,老人不太能听清记者的提问,便自顾自的介绍起儿子藏书的事情。

在程奶奶的诉说中,记者得知他们家可以说是艺术世家,老伴生前一直从事音乐事业,而她本人则从事工艺美术设计,由于他们夫妻二人的工作原因,沈充从小便培养起阅读的习惯,“那个时候多是我和老伴给他买书。”在程奶奶的口中,天资聪慧的沈充虽然不爱上学却总能完成学校的任务,考试也能名列前茅,“我们也就没有太管他,只要不学坏,爱看书我们也都支持。”在父母的期盼下,沈充在高考后考上省城的一所中医院校,程奶奶告诉记者,那时的沈充买了很多医学方面的书籍。

但令程奶奶感到意外的是,儿子沈充的心却并不在学医,“他那个时候整天往图书馆钻,尝试着自己创作写小说。”程奶奶在聊到这些时语气中也透着些许无奈,本科毕业后沈充放弃了家人为他安排好的医院工作,而是选择去合肥一所院校的哲学专业读研究生,“那时候他的生活就是往图书馆跑。”

在毕业工作后,沈充便开始了他的藏书一生。程奶奶告诉记者,儿子挣来的钱基本全都用来买书,“他不光自己买,就像小时候我们给他买书一样,他也开始给我们买书看,有美术的、音乐的、外语的。”于是,老伴工作单位的办公室、程奶奶工作的办公室、沈充自己的单位还有这老宅三层都成了儿子的“藏书阁”,“最多的时候大概有万斤的图书。”

半价卖书,让藏书发挥余热

今年3月,程奶奶的儿子因为意外而离世,自那时起程奶奶便着手处理儿子留下的海量藏书。程奶奶告诉记者,她先是将一些她认为档次低的、没什么价值的书当废品4毛钱一斤给卖了,随后又将其中的一些专业性的音乐、美术、外语、中医方面的书籍捐给了当地一些学校、社区图书馆,“剩下留在老房子里的价值高的书大概还有个几千、一万斤。”

程奶奶告诉记者,从今年清明节起,她便正式在屋外大门上贴起了半价卖书的告示,“儿子留下的这些书有的质量还不错,所以想以儿子的名义将这些书卖给同样爱书的人,让这些书发挥余热。”程奶奶也表示,最近来买书的人变多了,以往早上开门后去市场上买点东西回来,九、十点钟才会有人进来买书,这几天她早上6点半刚开门就有人在门外了,“一开始我也不知道什么原因,后来邻居拿手机来给我看说是我被人写进文章了。”程奶奶笑着告诉记者,她只是和客人聊聊天,有些事是家事也不想让这么多人知道,“后来想想自己也一把年纪了,让小辈们写写、看看也没什么大不了的。”

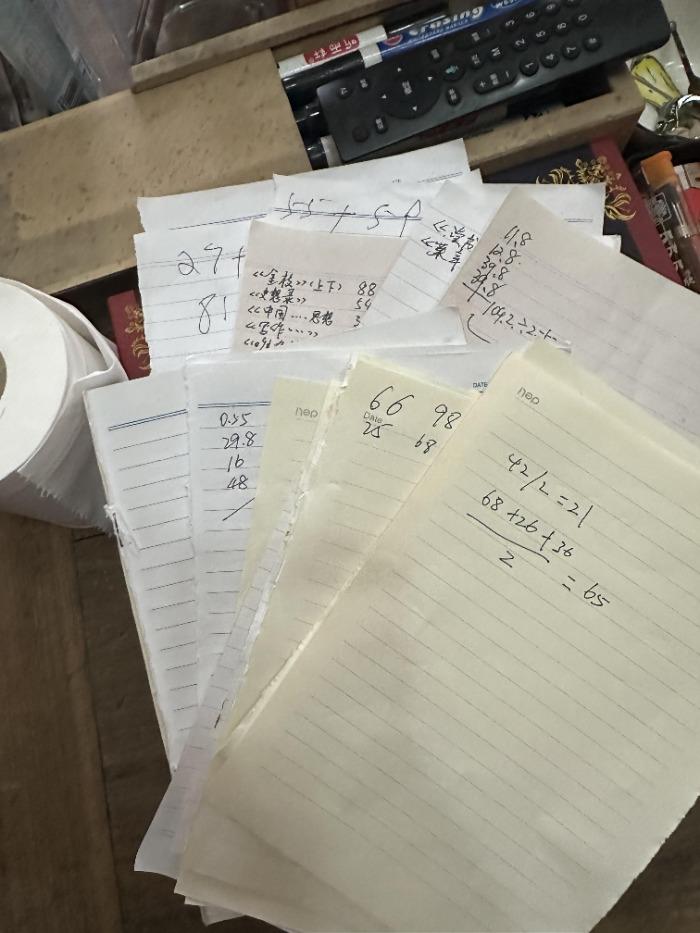

随后,程奶奶又向记者展示着她卖书以来的记账单,由于老人使用的仍是老年手机,来访的客人都是用现金来买的旧书,而程奶奶也用纸笔一一记录下每笔账单,“从清明节到现在,陆陆续续卖了有近一万块钱。”对于这笔卖书的钱,程奶奶表示,“我的退休工资够我一个人吃喝,这些钱我要用来买架钢琴捐给社区老年大学。”随后,程奶奶还向记者介绍起她看好的钢琴,“我一个老太太资金有限,但也不能买太哈巴(方言,指不入流)的钢琴,两三万的正合适,我也在和南京、广东那边的琴厂联系。”程奶奶告诉记者,如今的她想得开,只想尽快把儿子的藏书卖掉,“书卖了,钢琴捐了,我也可以去做一些我想做、能做的事了。”

老人卖书记录的账单

意外走红后吸引不少人前来淘书

在门外,记者看到了刚买完一袋子旧书的小章,他是一名大二在读学生,当天也是专程过来买书的。“几本汪曾祺的散文集,村上春树的小说集和自传,其他的基本是诗歌精选集。”小章指着袋子里的书介绍到。小章告诉记者,他在外地一所院校读计算机专业,平时也喜欢阅读,“从一篇微信公众号上看到了这个半价书屋的故事,今天特意过来淘几本书。”小章坦言,现如今相较于电子书,纸质书的价格愈发昂贵,而老人这的书门类丰富,“逛了逛发现其中还有不少质量不错的好书,半价买下收藏既划算也能帮老人尽快处理掉这些书籍。”

老宅不时有人慕名前来淘书

当晚,记者又来到附近的一家民宿,老板汪女士近日也因为微信公众号上的一篇文章而关注到这近在眼前又隐入尘烟的“半价书屋”。汪女士回忆,自从前几日在小红书意外刷到一位博主的分享贴后,她才知道原来在客栈不远处藏着这样一间“书屋”,“吸引我的倒不是这丰富的藏书,我本身也是歙县人,我们这始终都有着‘十户之村,不废诵读’的古训,所以有这样的读书风气我是不惊讶的。”让汪女士感到诧异的,同样是老屋内那混搭的旋转楼梯,“这在徽派建筑中是未曾见过的,可以看出主人之前生活的个性与格调。”汪女士回忆,前几日她还曾和朋友一块去老屋淘书,也和老人聊了会往事,“最近几天老屋也因为半价卖书火了起来,不少本地人和游客也会来我这询问老屋的地址。”

夕阳的余晖透过木窗,洒在徽州古城这栋三层小楼的旧书堆上,程奶奶依然安静地坐在书堆旁的小凳上,偶尔为慕名而来的访客热情介绍。

书本会流转,记忆会长存,一本本书籍从这间深巷书屋流向四面八方,它们承载着一个年轻人对知识的炽热追求,也寄托着一位母亲最深沉的无言思念。

大皖新闻记者 孙召军

编辑 崔恒