大皖新闻讯 在合肥经开区莲花社区,总能看到一个背着相机的身影——65岁的史传庆。居民们亲切地称他“史导”,这个称呼既是对他这个草根摄影师的摄影技术认可,更是对四十余年来他用镜头记录社区变迁的致敬。

图为爱心摄影师史传庆

草根摄影师用坚守温暖乡邻

1961年,史传庆出生于肥西县二十埠马大郢生产队(马大郢就是现在的莲花雅苑小区)。上世纪80年代,初中毕业的史传庆从亲戚那里了解到摄影,并自学照相技术。省吃俭用一年后,他用全部积蓄买下人生第一台胶片相机,从此与摄影结下不解之缘。1995年,他在马大郢经营起照相馆,从证件照到婚礼跟拍。为了节省开销,史传庆还自建暗房完成冲洗工作。那时的摄影,对他而言,是一门用来谋生和养家糊口的手艺。

2002年,数码浪潮席卷而来,胶片相机逐渐被时代淘汰。面对经济压力,史传庆仍决定拿出数万元更新设备。这种对摄影的执着,为他后续的公益摄影奠定了基础。

2004年,一位80岁的孤寡老人李奶奶找到史传庆,恳求他拍一张照片留作念想。这次经历,成为他公益摄影的起点,而这一帮,便是21个春秋。

此后,史传庆便主动为经开区内的孤寡老人、留守儿童、残疾人等困难群体上门拍照。春节拍全家福、中秋留团圆影,困难家庭分文不取;即便是在老人去世后,他也会免费为家属提供遗像制作。

史传庆的镜头里,既有老人在社区活动中的笑容,也有孤寡老人独居时的孤独场景。这些瞬间被岁月定格成为永恒,记录并见证着区域发展与居民生活的变化。

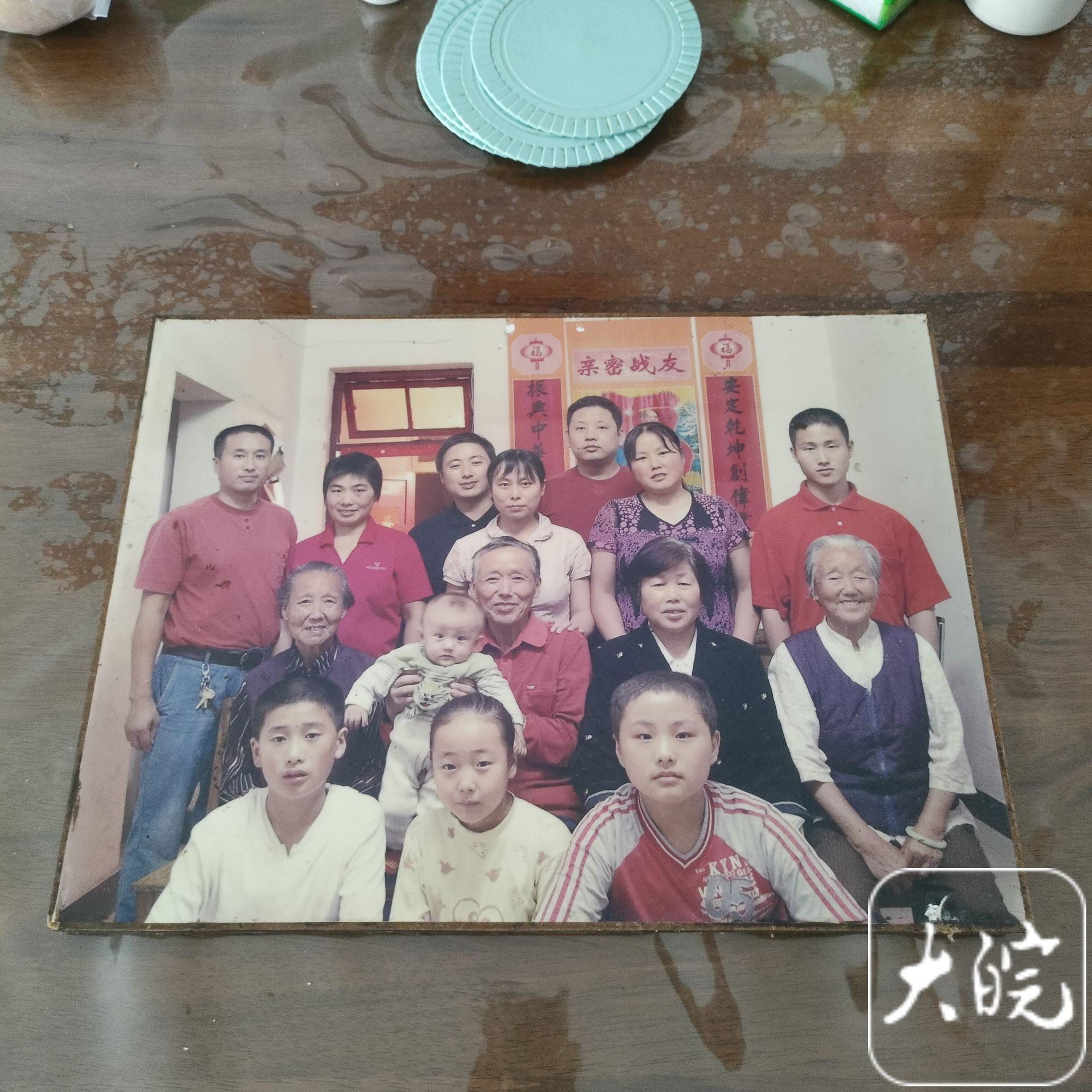

图为史传庆为马志富(中)、段其珍(右)拍的全家福

邻居患病,他专程上门拍全家福

8月12日上午,大皖新闻记者在合肥市红莲路莲花雅苑小区采访了被邻里称为“史导”的草根摄影师史传庆。面对居民的赞誉,这位与摄影结缘四十余载的老人摆摆手笑道:“我只是个普通农村人,常说自己是个小放牛的。”

随后,史传庆带着大皖新闻记者,走进了当年他曾为其拍摄全家福的两户人家。

83岁的马志富与79岁的段其珍,是一对相濡以沫的夫妻。他们与史传庆同为原马大郢的居民,不仅是邻居,多年来关系更是十分要好。这对四代同堂的夫妻向记者展示了2006年中秋拍摄的全家福——照片中马志富怀抱的幼孙如今已是大二学生。“当时我生病情绪低落,想拍张全家福,他二话不说就上门了。”马志富回忆道。

一转眼,19年过去了。史传庆乐于助人,为孤寡老人、留守儿童等群体免费拍照,在居民中口碑很好,“他常主动帮助生活有困难的老人,我生病时,他也多次上门探望。”马志富补充道。

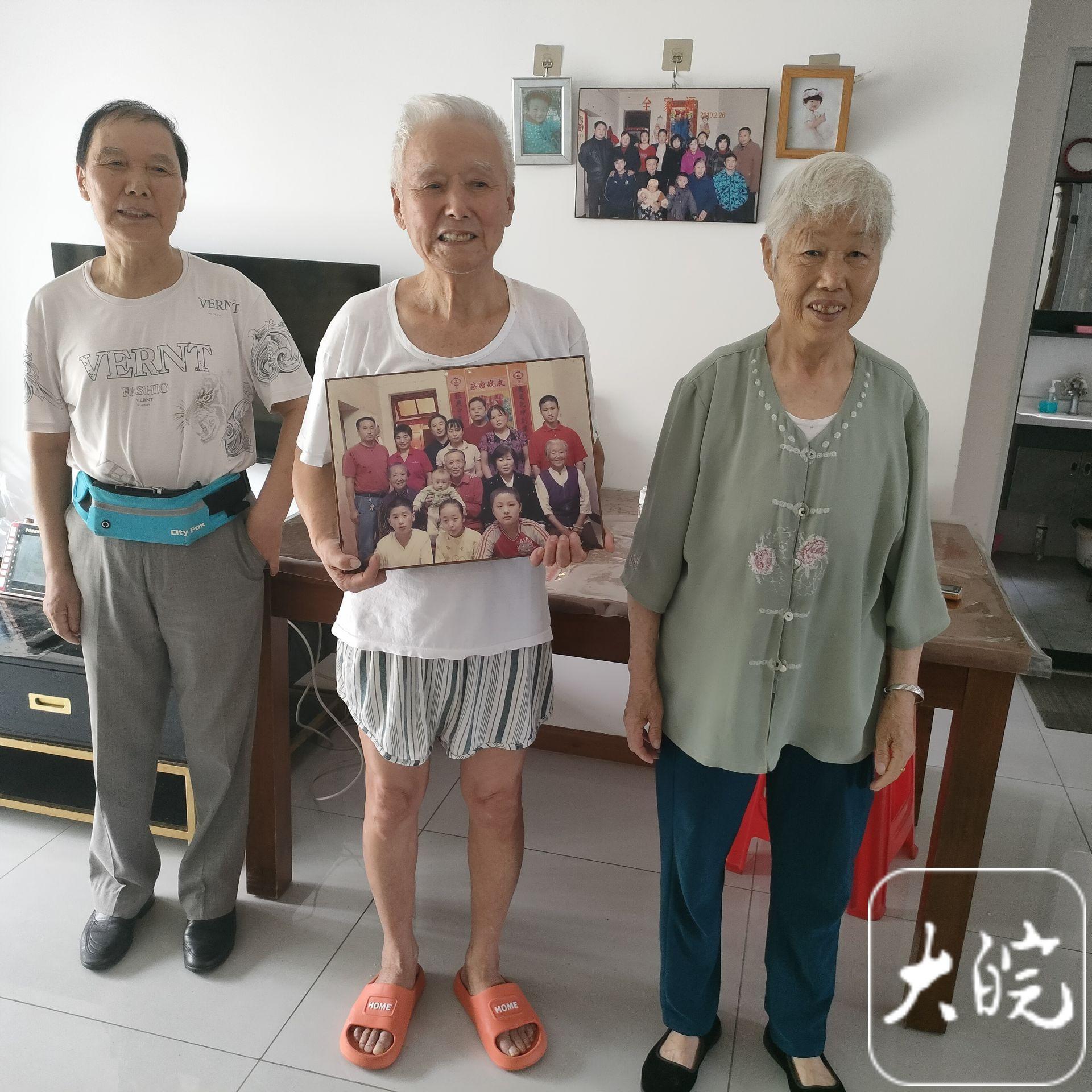

图为史传庆为刘先瑞(左)、刘正旭(中)一家拍的“和谐家庭”照

“帮人从不计较得失,做好事也不张扬”

随后,记者又跟着史传庆来到了居民刘先瑞、张海兰夫妇家中。刘先瑞今年91岁,妻子张海兰今年86岁,一张名为“红莲园一区和谐家庭”的大幅照片,正放在客厅的香案上。这张摄于2002年前后的照片,记录着这个家庭获评“和谐家庭”的珍贵时刻。

“女儿现在是幼儿园老师,儿子在上海一所高校读研究生,今年研三了。”刘先瑞的儿子刘正旭对记者说道。在他眼中,这位为他们定格幸福瞬间的摄影师始终保持着淳朴本色:“史师傅帮人从不计较得失,做了好事也不张扬。”

2016年照相馆拆迁后,靠着每月一千多元的养老金,史传庆过着简朴的生活。不打牌不搓麻将的他,喜欢在小区散步聊天,还常帮高龄邻居代办老年公交卡。但摄影始终是他放不下的执念——2021年起耗时两年编撰的《合肥经济技术开发区巨变30载:1993-2023》,自费出版后,如今已被安徽省档案馆等七家单位收藏。

“给大家留份乡愁。”当记者提及他对未来的打算时,史传庆则笑着说:“我计划出版第二本摄影集,内容涵盖50年代到改革开放时期,但现在视力也不太好,未来走一步看一步吧。”

图为史传庆的捐赠证书和荣誉证书

大皖新闻记者 许佳 实习生 冯新竹 摄影报道

编辑 彭玲