鲁网8月1日讯(记者 魏萱 见习记者 王一倩 魏进凤)三十年前,当他走进这个村庄时,土路两旁的槐树才刚及腰高。如今槐荫已能蔽日,他的药箱边角也磨出了岁月的痕迹。作为基层中医,那个年代都称为赤脚医生,他见证了太多生命的坚韧与脆弱,也深深体会到:弘扬中医,本质上是在传承一种对生命最质朴的热爱。

乡村的清晨往往是从他的诊室开始的。天蒙蒙亮,就有老人拄着拐杖在门口等候。他们大多带着经年累月的病痛——赵大爷的关节每逢阴雨就隐隐作痛,王大娘的失眠已经折磨她三年有余。这些在现代医学看来或许不算大病的症状,却实实在在地消磨着乡亲们的生活质量。他总记得二十年前那个寒冬,张叔家的媳妇因为月事不调,脸色苍白得像张纸,却还坚持下地干活。当用三钱当归、二钱川芎配成的方子缓解她的症状时,她眼里闪动的泪光让他明白:中医的根,本就该扎在最需要它的土壤里。

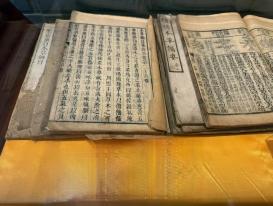

在这个曾经缺医少药的乡村,他的药柜里常备着乡亲们熟悉的味道。药香混合着晨露的气息,构成了这里独特的记忆。有位患早期胃癌的老支书,西医判定的"三个月"在他们共同的坚持下延长了三年。每回看到老支书喝着汤药还能在村口下棋,他就想起《黄帝内经》里"上工治未病"的智慧。中医不是奇迹,但它教会我们在生命的长河里,既要有顺流而下的从容,也要有逆流而上的勇气。

这些年,他抽屉里的欠条比医书还厚。王大爷家五年前的七副药钱,李家儿子子出疹子时用的紫雪丹费用...这些泛黄的纸条记录的不是债务,而是一个医者对生命的敬畏。记得有次暴雨夜,冒雨去给高烧的孩童看诊,孩子父亲搓着手说药费得等秋粮下来。他摆摆手,却在三个月后收到一篮还带着露水的青菜——这大概是最珍贵的诊金。在老百姓最朴素的认知里,好医生不是开贵药的,而是开对药的。

如今他的诊室墙上挂满了乡亲们送的锦旗,但最让他欣慰的,是看到曾经的患者也学会了用艾条温养阳气,懂得顺应四时调整饮食。有位失眠多年的教师,现在每到立夏就会自己煮些百合莲子粥;得过中风的周木匠,如今带着老伴每天晨练打八段锦。这些细微的改变,正是中医生命力的延续——它不是博物馆里的古董,而是流动在百姓日常中的智慧。

傍晚时分,常有治愈的患者拎着自家种的蔬菜来看他。他们坐在诊室前的石凳上,聊收成,聊儿女,也聊养生。夕阳把我们的影子拉得很长,就像中医在这片土地上的传承,平淡却悠远。所谓弘扬中医,未必需要多么高深的论述。这几年他虽然离开了那个乡村,但是他依然坚守岗位,默默无闻的继续着他的热爱;他现受聘于烟台莱州市城港路玉龙社区卫生服务站。他说过,我就是想守好这一方诊台,让每个平凡的生命都能得到最本真的呵护。

鲁网烟台频道新闻热线:0535-6762110,18596127110

责任编辑:管晓慧