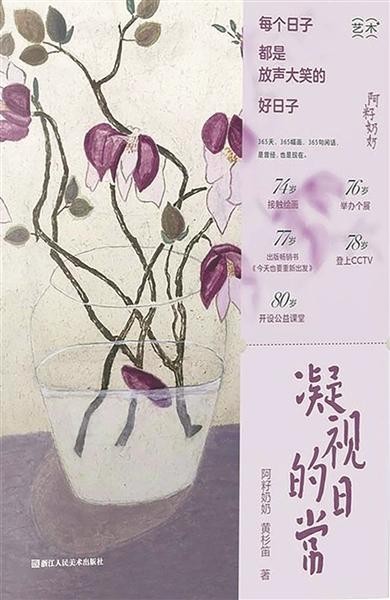

《凝视的日常》 阿籽奶奶 黄杉笛 著 2025年6月 浙江人民美术出版社

《凝视的日常》出版了,这本书是阿籽奶奶画画的365天。在我们出版社,从领导到同事都不喊这本书的名字,只管它叫“阿籽奶奶”——这个称呼里藏着说不尽的亲昵与喜爱。

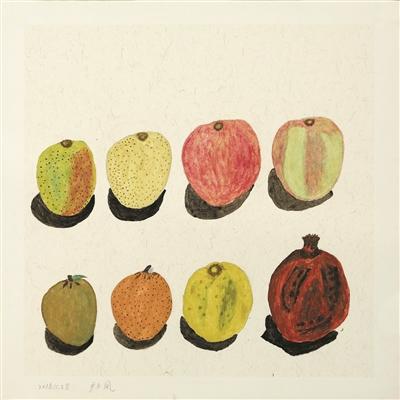

就好像我第一次在网络上刷到阿籽奶奶的画:满屏质朴的花草果蔬,布满平静天真,如同逛集市,因为“凝视”,看到了这些生活里的“日常”。当这些画铺陈在眼前,还来不及细细咂摸画作的每一道笔触,新作又跳了出来。那个瞬间,这位素未谋面的老太太用她的画为我注入了强有力的一针——这是我策划这本书的最初动力,让我感受到作为一个编辑的快乐。

我想让更多读者看到阿籽奶奶的画,我相信,那一刻他们也一定会有新的思考。

因老伴离世而悲痛,74岁开始学画

这不是阿籽奶奶的第一部作品。早在4年前,《今天也要重新出发》就已经让这位素人艺术家走进公众视野。

阿籽奶奶,本名尹玉凤,1944年生于湖南洞口县。阿籽奶奶的故事发端于一场死亡——老伴的离世。那一瞬,她骤然被卸下所有生活角色,生命如同撕裂的布,露出了空洞。她频繁住院,经历了两次心脏搭桥手术才勉强“捡”回性命。在无人的角落,她枯坐整日,茫然于“下一步该做什么”。直到有一天,外孙女阿籽把画笔塞进她手里,她终于找回了生活的拐杖。一开始画得也很费劲,甚至生气得想撕掉画纸,但二女儿拦住她并告诉她,“不管画得怎么样,都是自己经历过的,没有好坏之分。”

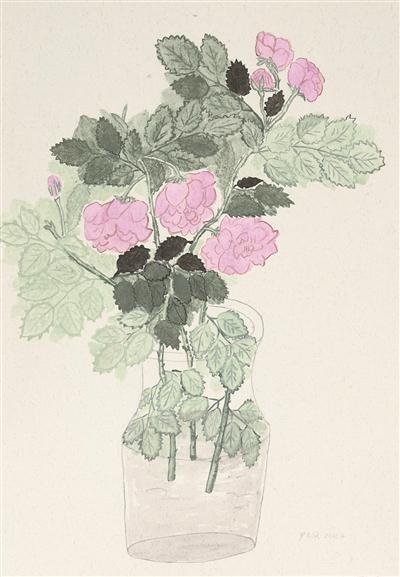

在家人的“连哄带骗”下,阿籽奶奶慢慢地学会了和画笔、画纸和睦相处。她不在意技巧,不讲究透视,只是一笔一笔、一天一天地画。她观察瓶中花苗向光的弯腰,捕捉光线在不同时段在瓶罐上投下的细微色泽差异,留心花瓣随光线流转的谢幕姿态,在凝视的日常中,进入了一个宏大、静谧而亲近的世界。画画这件事填满了她的每一个清晨与黄昏,连抱怨的缝隙都没有了。

想做的不是一本简单的图文集

学画两年后,阿籽奶奶完成了600幅画作,一身疾病在不知不觉中消失了,还成功举办了个展。既然《今天也要重新出发》已经出版,为什么还要再出版这本《凝视的日常》呢?

我想,是因为艺术治愈了阿籽奶奶的孤独,让她重新找到了生命里的光。我想,阿籽奶奶的故事也会让更多在家庭、工作之间来回奔波少有闲暇的中年人看到不同寻常的“日常”。

不仅如此,在面对孩子教育和工作难题时,奶奶的处世哲学同样受用,找到生活中的平衡点,勇敢地面对迎面而来的每一次挑战,不纠结、不焦虑未知的结果。

联系上奶奶的孙女兼经纪人黄杉笛时,我能感受到对方的喜悦——又有出版社想找老太太出书啦!她告诉我,阿籽奶奶现在依旧保持着“一日一画”的节奏,不知不觉已经积攒了两千多幅作品。用老太太自己的话来说:“我这个年纪还要什么进步?不退步就已经是很大的进步了。”

所以,从一开始,我想做的就不是一本简单的图文集,阿籽奶奶的“家常”也同样值得被记一笔。但在成稿后,文字却遭到质疑:它们不精致、不凝练,有些啰嗦,甚至不符合语法,这样口语化的文字真的能出版吗?面对不同的声音,我始终坚定:这份朴素,一如奶奶画作中未经雕琢的真诚。若把奶奶的“乡音”改成标准的“播音腔”,那么艺术和流水线上的商品有什么区别?最终,我守住了奶奶的“一日一画”和365句“闲言絮语”。

比如,她画黄瓜,“画出瑕疵,是我直面生命斑驳的方式”;比如,她画下一只玻璃水瓶里的龟背竹,配文题目是《夸张的父爱》,文中写道,“老伴说到对气候变暖感到担忧,一友人调侃道:‘有你女儿在,世界会不好么?’没想到他认真地点头回答:‘也是哦’。”阿籽奶奶说:“自然是无法言说的曲线,笔笔都画歪,倒真画出了另一种味道。”

当这本书终于递到阿籽奶奶手中,她边抚摸边说:“这纸摸着和故乡的棉花一样软啊。”那一刻,我如释重负:这一年的坚持不是矫情,而是要让这本书能够妥帖盛放80年的人生分量。

或许,这本小书终将被时代的更迭湮没,但是,真希望每个翻开过它的人,都会听见生命“重启”的轰鸣——正如奶奶的人生哲学:“没有一幅画是画坏的,画得不满意,就再来修一修。就像没有过坏的人生,随时修正都来得及。”