谢华斌,2005年8月入职厦门大学档案馆,现任档案馆馆员。2024年获评福建省“档案工匠”和厦门市档案专家。师从国家图书馆、上海博物馆、中国人民大学等单位的多位古籍修复、书画修复装裱、档案保护修复专家。在《档案学研究》发表《智能激光技术在纸质档案修复中的激励研究与应用译介》,申请多项修复实用新型专利。主要研究方向:档案文献保护修复、书画修复。

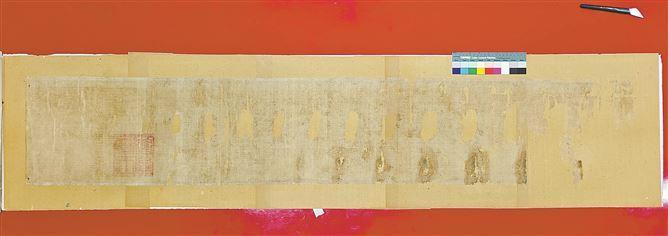

修复中的明代圣旨。(谢华斌 供图)

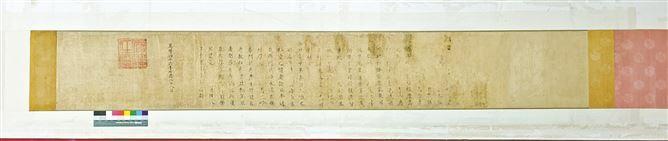

修复后的明代圣旨。(谢华斌 供图)

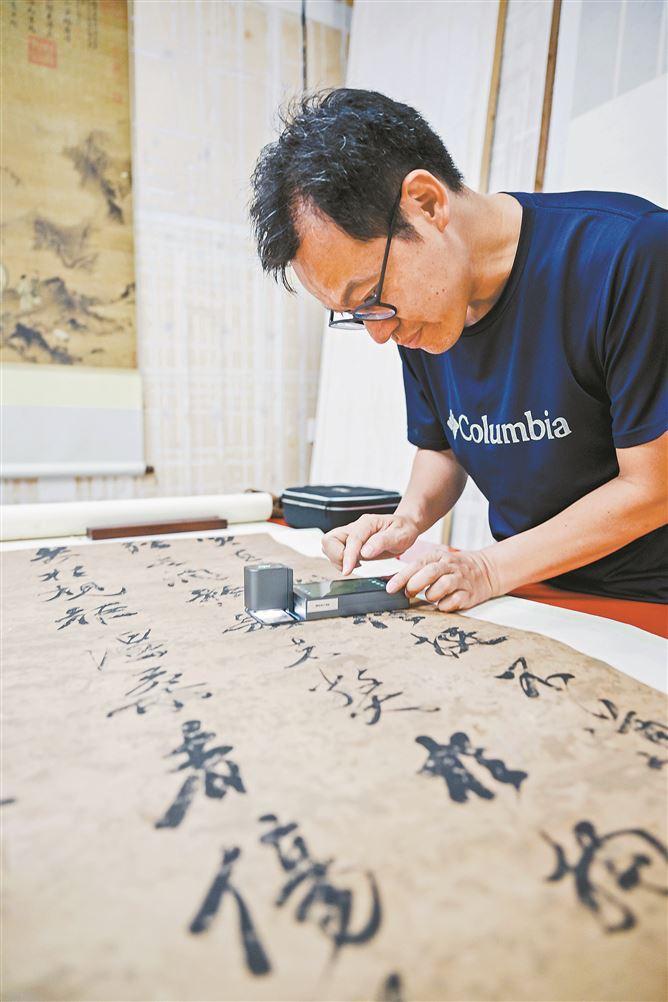

厦门网讯(文/厦门日报记者 何无痕 图/厦门日报记者 林铭鸿(除署名外))在厦门大学档案馆的一隅,谢华斌正俯身于一张破损的清代书法作品前,用手中的便携显微镜细细检查纸面。这位刚获得全国文物行业职业技能大赛三等奖的修复师,用20年光阴诠释了“文物医生”的深刻内涵——既是传统技艺的“守艺人”,更是让历史“开口说话”的对话者,今天,就让我们走进这名文物医生的故事。

一场跨越两年的复活工程

读史采集大量数据样品

残破明代圣旨重获新生

万历四十六年(1618年)七月,一道来自明朝宫廷的圣旨飞跃闽西山乡,抵达永清右卫经历司经历吴嵩的家中。这道敕书封赐吴嵩的父母——父亲吴润恩为“徵仕郎”,母亲胡氏为“孺人”,以表彰他们的德行与家风。

但400多年后,这道圣旨因岁月侵蚀而残破不堪:卷首缺失、绫丝脆化、鼠啮虫蛀、水渍霉斑遍布。

2023年,谢华斌第一次见到它时,就深深感受到这件史物蕴藏的时代力量。“文物是会说话的历史,但如果它破了,有些故事就会永远消失。”他说。于是,一场跨越两年的“复活”工程开始了。

修复的第一步并非动手,而是“读史”,然后调研全国多家公藏单位与私人藏家的同类文物,采集大量高清数据与样品。谢华斌发现,明代圣旨的规制远比影视剧里呈现的复杂:一品至五品用“奉天诰命”,六品至九品官员用“奉天敕命”;圣旨的织法与纹样因品级而异,且明代龙纹较清代更为“瘦削”;就连包首、天头、隔水、边缘的纹样与尺寸似乎都有严格规定——高度总是恰巧在九寸五分(约31.6厘米)。这些细节若搞错,修复便成了“篡改”。

团队先用人工智能技术对圣旨进行高精度和三维激光跟踪式扫描,数字化虚拟修复,3D建模模拟修复。从圣旨本体材质、纸张纤维结构等多维度展开科学检测,为后续制定精准修复方案提供详实的数据支撑。但真正的挑战在于实体复原:他们请教苏州丝绸博物馆,找到苏州大学的丝织品研究专家,按已考证出来的明代圣旨织造工艺,重织升降龙纹、纯白绫、隔水、天头及包首等补件。谢华斌还邀请来自上海博物馆、中国艺术研究院、故宫博物院、中国国家博物馆的“大咖”一起合力进行修复工作。

2025年6月,修复完成的圣旨验收时,在场专家一致评价:“这不仅抢救了文物本体,更填补了明代圣旨修复技术的空白。”

这道圣旨的“复活”,意外揭开了明代基层官员家族的生活图景。吴嵩的父亲吴润恩因“力拯饥荒”受封,母亲胡氏则因“奉孀姑、课哲嗣”获誉——这正是明代“忠孝治国”理念的缩影。而圣旨末尾记录的织匠、裱匠姓名,则印证了当时手工业的繁荣与制度的规范。

一次制作补纸的特殊经历

找特征分析加工工艺

晾晒纸张自行“造纸”

由国家文物局、人力资源和社会保障部、中华全国总工会共同主办的全国文物行业职业技能大赛作为文物行业规格最高、项目最多、影响最广的职业技能赛事,此次参赛的全是中国顶尖书画修复师,选手们修复的都是货真价实的文物,被称为文物修复师的“华山论剑”,奖项的含金量极高。

能在这样高规格的国家级大赛中突围,谢华斌坦言,意料之外。但他实打实地一路走来,让这个“意外”成为情理之中:2005年夏天,美术系毕业的他,留校到厦门大学档案馆做古书画修复工作,就这样坐起了20年的“冷板凳”。这些年,谢华斌师从国家图书馆杜伟生老师、上海博物馆黄瑛老师和中国人民大学张美芳老师,系统性学习古籍修复,书画修复和档案保护修复技术,从打糨糊、托纸、托绫绢等基本功练起,渐渐得到业界认可,多地书画收藏单位专程把馆藏送到厦大请谢华斌修复。

这阵子,谢华斌刚接手了一件新任务——修复一件清代名家的书法作品。因为保存不当,并经历过粗糙的修复,该作品上字迹斑驳,画芯破损十分严重。

这次的难题是寻找与制作补纸,纸张的选择有成千上万种,纵使经验丰富的修复师,也常会遇到陌生的纸张。谢华斌结合纸张的特征及大量资料分析,该纸张为槟榔宣,特殊的肌理效果是因为纸张的二次加工工艺特殊。

因此,在谢华斌的工作室门口晾晒着好多层纸张,他正在“造纸”。在这个过程中,他翻阅了许多造纸工艺相关的书籍和论文,对纸张的制造和二次加工的知识进行大量学习。

事实上,书画修复是一门综合性极强的学科。每次修复过程中,谢华斌都会遇上不同的难题,他也被迫一路“打怪升级”,变成了一个“六边形战士”。他还与厦门大学电子科学与技术学院合作,探索使用飞秒激光清洗技术去除纸张污染物;与厦门大学信息学院合作,开展AI赋能书画文物与档案文献保护修复研究;参与厦门大学历史与文化遗产学院文物保护修复专业课程教学。

如今,谢华斌的团队正将修复明代圣旨的经验转化为AI数据库。他们收集了200多件明清两代圣旨的历史资料,训练AI识别不同时期的笔迹等特征。“未来或许AI就能生成字体”,但他更珍视手工技艺中“不可数据化”的直觉判断,“机器替代不了人的判断——手工书写的‘手感',是数据无法模拟的。”

一条时光伤疤的修复之路

既有传统手艺人“笨功夫”

也有跨学科创新“巧心思”

在“快文化”盛行的时代,谢华斌却执着于“慢哲学”:保留文物上的历史信息有时比“修旧如新”更重要。

同样的污渍问题,针对目前正在修复的这一幅书法作品,谢华斌选择“忽略”,“事实上,有些无关大碍的问题,我们会根据不同的修复原则选择性进行保留,修复不是把旧的变成新的,而是尽可能修旧如旧。”谢华斌说,新的突兀,还不如不动,“其实有些污染痕迹,甚至是脚印,都是来自历史的信息,也是文物的一部分。”

在与古书画打交道的路上,谢华斌也收获到了一些意外的风景和有趣的发现。比如他在显微镜里看见,霉菌在微观世界里其实很漂亮。为了修复关于朱熹的画,他觉得自己几乎成了一个对朱熹的脸部特征最了解的人,因为他需要为画填补朱熹一颗丢失的痣,从而查阅了大量资料。而现在,因为一件明代圣旨的故事,他陷入了明代遥远的生活里,如今但凡在电视剧里听见“奉天承运”,他都忍不住想纠正。

这种对“科技理性”与“工匠感性”的平衡,正是文化遗产活态传承的关键。现在更让谢华斌期待的是年轻人的加入。在厦大,有不少学生主动提出想学习文物修复,这让谢华斌很是欣慰。

从懵懂入行的装裱学徒到明代圣旨的“主治医师”,谢华斌用20年诠释了“工匠精神”的新内涵:既要有传统手艺人的“笨功夫”,也要有跨学科创新的“巧心思”。正如他修复的圣旨既保留历史沧桑又重现原始华彩,文物修复这门古老技艺,也在传统与现代的交融中焕发新生。眼下,谢华斌还有其他的“慢功夫”要做,他想将20年的修复笔记整理成专著。

就这样,20年时光一晃而过,谢华斌在修补时光的同时,好像也活成了时光本身的样子。一张大红案桌,一张“冷板凳”,谢华斌还是老样子,慢慢地做自己的事,一个埋头在旧日子里的人,专注地只做好一件事。