2025年7月26日,是中国有电143周年。1882年7月26日,上海外滩,一台12千瓦发电机组启动,15盏电弧灯点亮黑暗。这一时刻,不仅点燃了中国现代电力工业的火种,更成为中华民族主动迈向现代性的标志性一步。143年砥砺奋进,电力产业已熔铸为驱动中华民族伟大复兴的强劲引擎。

为探索“电”之奥秘,贵州财经大学文学院副教授、文学博士马言特以汉字“电”为独特视角,为大众溯源“电”字的由来,解读其承载的文明密码。

或许有人会疑惑,古代没有电,电这个字又是怎么发明的呢?

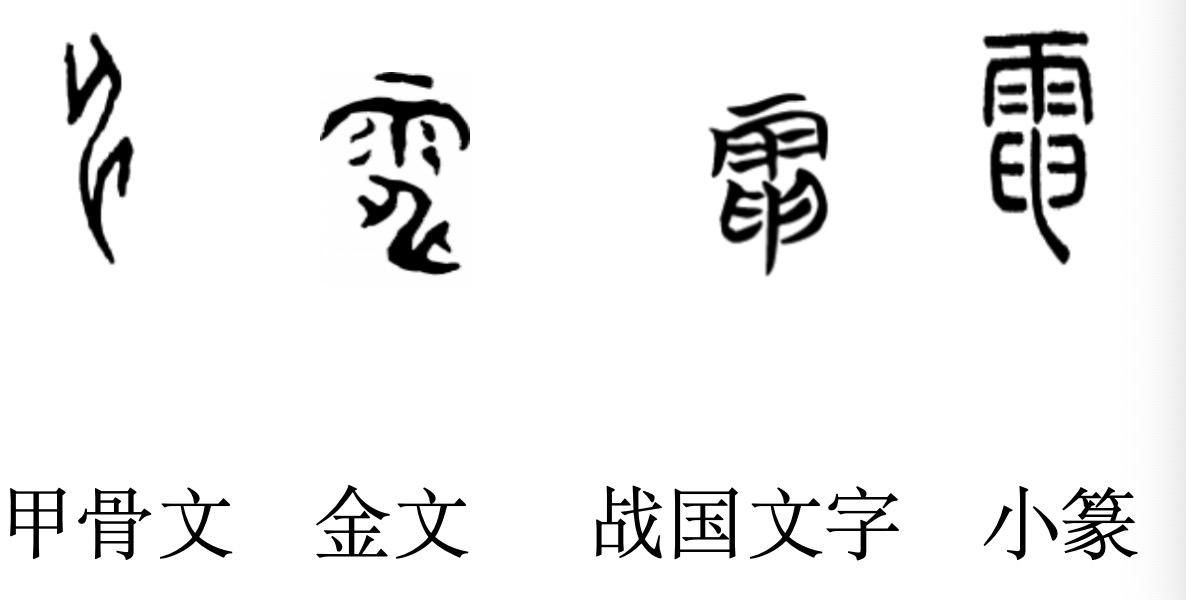

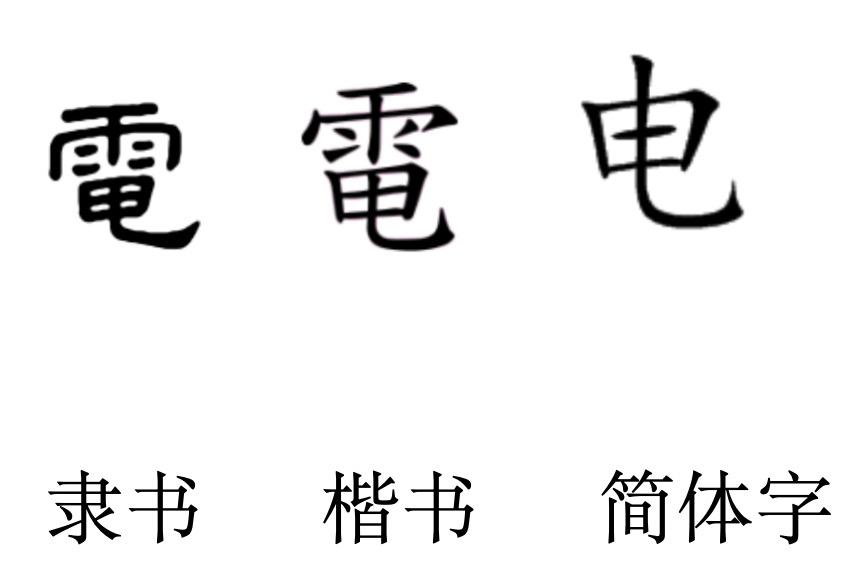

其实,探寻“电”的生命源头,需仰望苍穹那撕裂长空的闪电。马言教授揭示,在古老的甲骨文中,“申”与“电” 本为一体,其字形如闪电蜿蜒,是纯粹的自然摹写,属象形文字。当“申”被借用于标记时间(十二地支第九位)后,古人创造性地为闪电本义另造新字“電”,以“雨”部点明其气象属性,以“申”部保留其闪电形态。东汉许慎在《说文解字》中将其哲学意蕴凝练定格:“电,阴阳激耀也。” 这简短八字,是中华先民对宇宙伟力的直观捕捉与形声造字智慧的结晶。

“电”字在不同时期的写法

“更值得称道的是中国先民的早期科学洞察。早在东汉,王充的《论衡》便精确记载了‘顿牟(玳瑁)掇芥’的静电吸附现象;晋朝张华的《博物志》更是生动描绘了梳头时伴随‘闪光’和‘噼啪声’的摩擦起电效应。这些系统性的观察与记录,比西方为同类现象系统命名‘electrica’早了近千年!”马言继续补充:“直到1851年,美国学者玛高温在其著作《博物通书》中,首次使用“电气”一词翻译‘electricity’。”这标志着汉字“电”正式承担起现代科学概念的使命,迈出了术语现代化的关键一步。

进入20世纪,“电”字完成了根本性跃迁:从令人敬畏的“苍穹之怒”,化身为“电压”“电力”的物理基石,成为“电梯”“电脑”的科技载体,并深度融入“电商”“电竞”的社会生活肌理,“彻底奠定了现代文明运行的根基,”马言总结道。

在古代文学的璀璨星河中,“电”光闪耀着丰富的文化意蕴。雷公电母神话里,电母手持明镜,其光象征“天道昭彰,明察秋毫”,成为人间对公平正义的精神投射。辛弃疾名句“弓如霹雳弦惊”,则借雷电之迅猛比拟英雄豪情,一道电光瞬间点燃了驰骋沙场的壮志与深沉的家国情怀。

143年前上海那簇电弧之光,其意义远不止于照明。它昭示了一个民族毅然决然开启现代化征程、追赶工业文明的坚定决心。从甲骨上摹刻的闪电纹路,到今日领跑全球的特高压电网、蓬勃发展的新能源产业;从对“阴阳激耀”的哲思,到对“电力”的精准驾驭与创新应用——汉字“电”的千年蜕变史,正是中华文明认知不断升维、主动拥抱并贡献于人类现代科技文明的生动缩影。

“或许,当万家灯火在“电”的脉动中照亮神州大地,人们仰望的,不仅是璀璨的科学之光,更是中华文明那穿越时空、生生不息、照亮人类未来的智慧之光与创新之魂。”马言说。

贵州日报天眼新闻记者

王华 侯萌董婧珣

编辑 刘思博

二审 李劼

三审 陈诗宗