(此文刊载于7月15日《湖南日报》03版)

元丰五年(公元1082年),黄州城外沙湖道中,一场春雨落在苏东坡的肩头。同行者狼狈避雨,他却吟啸徐行,一任烟雨洒落。

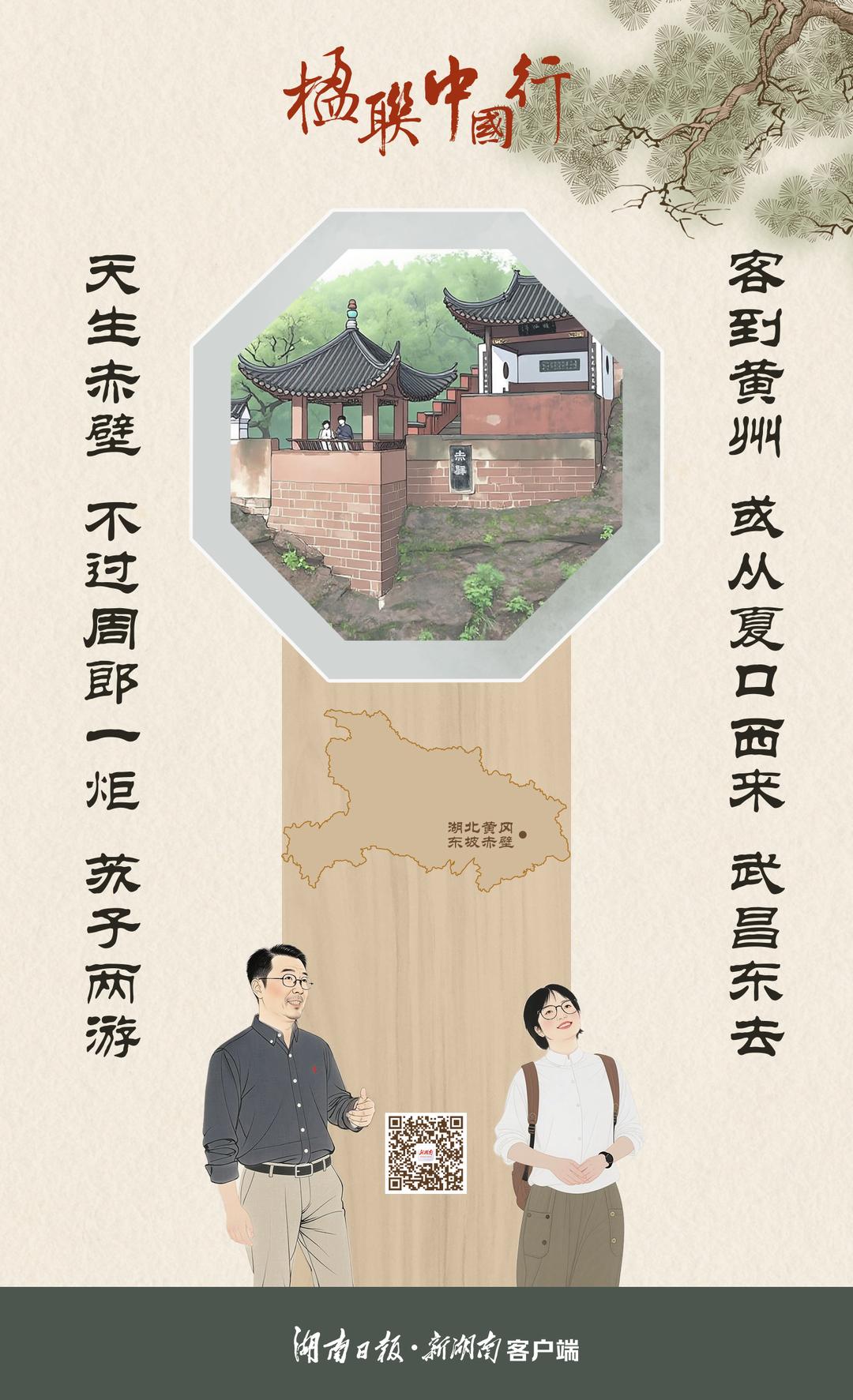

900多年后,我们在一场夏日清雨中,与华中师范大学文学院教授林岩,一起去寻访一副悬挂于湖北黄冈东坡赤壁山门的楹联:“客到黄州,或从夏口西来、武昌东去;天生赤壁,不过周郎一炬、苏子两游。”

雨水洒落在被苏东坡借作三国古战场意象的赭红色岩壁上,洗去夏日烟尘,天地间一片清凉。

赤壁水月,苏子文章

东坡赤壁的雨水中,红色峭壁之上,栖霞楼、问鹤亭、东坡祠、挹爽楼、二赋堂、酹江亭……随地势高低布局。由于长江改道,站在赤壁矶上,只见茫茫雨水,不见滚滚长江。一场以苏东坡为主角的小剧在二赋堂开演,我们与扮演苏东坡的演员在雨中相遇,拱手问曰:“赤壁之游乐乎?”

镌刻于东坡赤壁山门的楹联。

“上联地理,下联人文,三国烽烟和北宋文气,交织于一联之内。”山门前的这副楹联,由清康熙年间黄州知府郭朝祚题写,林岩教授细细吟读,感慨不已。

上联:“客到黄州,或从夏口西来、武昌东去”。

“客”是迁客,也是往来客。“黄州”位于长江北岸,北宋时期,黄州在江淮间是穷僻“下州”,辖黄冈、麻城、黄陂三县,依山滨江,城小人稀,成为贬官的安置之地。元丰二年,苏东坡因“乌台诗案”被贬谪黄州,从政治的高峰跌入谷底。“夏口西来武昌东去”点明黄州位置,出自苏东坡《前赤壁赋》中“西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍”。

下联:“天生赤壁,不过周郎一炬、苏子两游”。

黄州当时虽然边鄙,自然风光却壮美,江岸有红色崖壁,称“赤壁矶”,因状若悬鼻伸入江中,也称“赤鼻矶”。目前长江两岸有两个赤壁景区,一个是蒲圻(今湖北咸宁赤壁市)赤壁,一个是黄州赤壁。前者因赤壁之战而闻名,后者因苏东坡题诗而传世。苏东坡寓居黄州时,多次泛舟游于赤壁矶,留下《前赤壁赋》《后赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》等诗文,黄州从此与赤壁有了不解之缘。

雨中的东坡赤壁。

康熙年间,郭朝祚在修缮黄州赤壁时,命名为“东坡赤壁”,并撰写了山门这副楹联。如今的东坡赤壁景区,现存古建筑大多系清同治七年(公元1868年)重建,红崖碧水,古建亭台,雅韵依然。

东坡“出世”,躬耕人间

在黄州,平常的居民院落、田间路边,一不小心就会偶遇“东坡印迹”:定慧院遗址、临皋亭遗址、承天寺遗址……

初到此地,苏轼寄居在定慧院,内心是落寞清冷的,因此有“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”(《卜算子·黄州定慧院寓居作》)之句。

苏东坡雕像。

不久,全家迁居临皋亭,生活拮据。元丰四年,苏轼带着家人垦植于黄州城东边山下一块坡地,“仆居东坡,作陂种稻,有田五十亩,身耕妻蚕,聊以卒岁”。自此,他拥有了一个新的名号“东坡居士”。

“走遍人间,依旧却躬耕。”在黄州,面对土地,去除虚饰,脱去文人的长袍,成为一个自由的农人,筑水坝、建鱼池,开荒种地。乡野有如画的风光、无限的闲暇,东坡先生躬耕田野,制作美食,时常访友,偶尔喝醉,劳而有获,心满意足。

“黄州山水清远,土风厚善。其民寡求而不争,其士静而文,朴而不陋”(《书韩魏公黄州诗后》)。江山风月,成为困顿苦闷中拯救心灵的良药;“土风厚善”,又让苏东坡感受到温情与接纳,挥笔写下“此心安处是吾乡”。从此,苏东坡有了两个人生的故乡——眉州是苏轼的出生地,而黄州则成为“东坡居士”的诞生地。

记者一行寻访黄冈城区的东坡故址。

“黄州东坡”在哪?黄州区文旅局副局长董志伟带我们到“宋城”寻访。老城区东侧,一处略高于他处的坡地上,一大片平常的居民楼院落间,立着“东坡故址”的标牌,房屋遮住了山体,仔细寻访,还能找到一些高坡和护岸。要精确指出“东坡”的地理位置,已经不太可能——但又何妨?东坡的位置,在我们每个人的心里。

至暗时刻,高光绽放

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”近千年后,黄州的江风中似乎还带着墨香。

苏东坡寓所附近,大江东去,水空相接,“风涛烟雨,晓夕百变”“人道是,三国周郎赤壁”。最耀眼的“二赋一词”(《前赤壁赋》《后赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》)就诞生于此,意境开阔,千古传诵,在奔放的情感中蕴藏着深沉的哲思。

离“东坡故址”不远,雨中的安国寺庄严肃穆,荷花开得热烈又安静。这座千年名刹几经毁建,至今仍保持了“茂林修竹、陂池亭榭”,殿宇一角立着一块石碑,上书“苏东坡禅悟初地”。在黄州,苏东坡与安国寺僧人过从甚密,“间一、二日辄往,焚香默坐,深自省察,则物我相忘,身心皆空”,“旦往而暮还者,五年于此矣”(《安国寺记》)。

自由洒脱的生活,让苏东坡的笔触越发光明澄澈。“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”被贬黄州的第三年春天,政治的风雨已经不再让旷达豪放的苏东坡放在眼里,因此有了这一首《定风波》。

林岩为记者解联。

“黄州是苏东坡政治生涯的至暗时刻,却也是其文学创作的高光时刻。”林岩教授感慨,苏东坡贬居黄州4年有余,流传下来的文学作品达700余篇。

“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”晚年,苏东坡总结自己平生功业,首推黄州。在黄州,他穿越了人生最凶险的一场风雨,成为了“苏东坡”。“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”黄州之后,起起落落,进退自如,物我两忘,无雨无晴。

元丰五年落在苏东坡身上的那一场雨停了,山头斜照相迎,心间一片澄明。我们身边这场雨也在傍晚时分渐渐停息,长江落日,赤壁红岩,江山如画。

【记者手记】一伞擎过千年雨

周月桂

黄州的雨,总带着些穿越时空的意味。恍惚间,这场雨,下了九百多年。

在黄州的五年,苏东坡把“乌台诗案”的寒意,酿成了“也无风雨也无晴”的通透;把“拣尽寒枝不肯栖”的孤傲,活成了“此心安处是吾乡”的豁达。《念奴娇·赤壁怀古》的激昂、前后《赤壁赋》的空灵、《定风波》的洒脱……让黄州的雨水、尘土、风光,在他的文字里凝结,如同时光的琥珀,将那个时代的体温永远封存。

近千年之后的我们,在那些狼狈的日子里,总不由想起黄州沙湖道中那个笑对风雨的身影。当我们读起“何妨吟啸且徐行”“一蓑烟雨任平生”,何尝不是在借用他留下的一把精神之伞,找到穿越困境的力量,在时光里撑开一片晴朗。

东坡先生让每个穿行在生命雨季的人懂得,淋湿的衣衫会干,穿越过风雨的灵魂,会更有力量。千年雨雾中,无数人擎起他递来的伞前行,先生如有知,想必亦欣然。

点评嘉宾:林岩

华中师范大学文学院教授,文学博士。美国康奈尔大学东亚中心访问学人、哈佛大学东亚系访问学人、台湾“中研院”史语所访问学人。日本大阪大学中国文学研究科特任准教授。浙江大学人文高等研究院驻访学者、北京大学人文社会科学研究院驻访学者。央视《百家讲坛》《百家说故事》等多档节目主讲人、特邀评委。主要研究领域涉及唐宋诗文、宋元文学史、中国文章学、中国科举社会史,主持国家社科项目两项、省部级项目两项,已出版《北宋科举考试与文学》等著作,兼任《中外论坛》副主编。

来源 新湖南

编辑 刘思博

二审 李劼

三审 周文君