中国第一炉光学玻璃

第一台电子显微镜

第一台激光器

第一台大型光测装备的主持制作

第一个遥感科学规划的主持制订

中国工程院的建立

……

这些重大成就的背后

都离不开一个人的名字

王大珩

这位被誉为“新中国光学之父”的科学家

曾在长春这座城市

留下了辉煌的足迹

尽管先生早已离开我们

但是如今

行走在长春的街头

你依然能够看到

他曾踏下坚实脚步的街道

他曾通宵达旦工作的建筑

他曾倾注大量心血的校园

……

这些地点

不仅仅是地图上的坐标

更承载着王大珩先生

为我们留下的那束光

给予我们以无穷的精神力量

王大珩 长春光机所供图

坐标:天光路

新中国成立后

国内的光学事业

几乎还是一片空白

1950年

从海外归国的王大珩

与物理学家钱临照提出建议:

“建立光学仪器厂、培养专门人才”

这一建议

受到当时的政务院(今国务院)

文化教育委员会高度重视

“中国科学院仪器馆”

在王大珩的主持下

开始筹建

青年王大珩 资料图片

“仪器馆”被选在了

工业基础较好的长春

带着1400万斤小米的建设经费

王大珩带着28位科研人员

开始寻找合适的场地

在当时还很偏僻的城市北郊

一座大烟囱

引起了他的注意

据他回忆——

我看上铁北

是因为我看到铁北矗立着

一个完整的大烟囱

没有烟囱

建不起熔炼玻璃的炉子

这个现成的烟囱

能为我们节省6万块钱呢!

一看到那个大烟囱我就乐了

我立刻指着那个大烟囱说

我就要那个大烟囱了

于是,铁北天光路

那一大块地方就归了我们了

天光路的中国科学院仪器馆 长春光机所供图

这个大烟囱旁

是一大片空旷的场地

场地上到处都是炸弹坑、碎弹片

以及废弃的坦克

王大珩领着他带来的28个人

在这片千疮百孔的土地上

一锹一锹、一镐一镐

开出了一片地方

围绕这座大烟囱

一砖一瓦地砌起了

第一座玻璃熔制厂房

建起了第一个玻璃炉

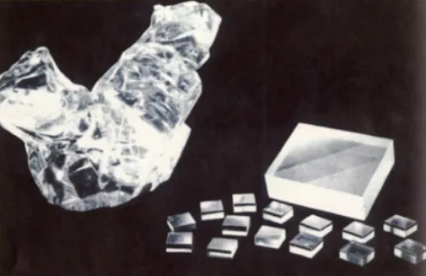

1953年

我国第一炉光学玻璃

在长春天光路7号

这座烟囱下的仪器馆诞生

为新中国光学事业的发展

奠定了基础

第一炉光学玻璃 资料图片

1957年4月

仪器馆更名为

“中国科学院光学精密机械仪器研究所”

简称“光机所”

一年之后

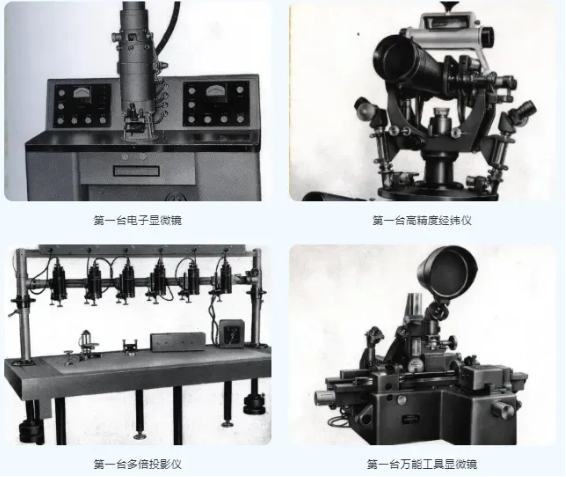

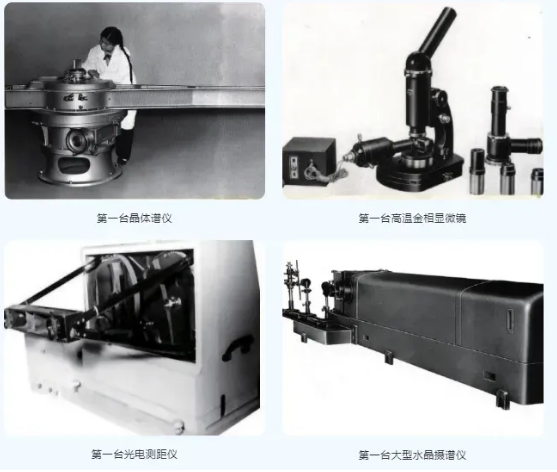

光机所为国家交出了最好的作业

成功研制8件先进光学精密仪器

统称光学“八大件”

在“八大件”项目攻关期间

王大珩和光机所的科技人员

常常日夜工作十几小时

实验室灯火通明

被称为“日不落实验室”

“八大件”及其用途:

电子显微镜:用于观察金属结构、高分子结构和各种细菌。

高精度经纬仪:用于测量角度的精密测量仪器。

多倍投影仪:可将航摄底片进行投影,绘制地图和等高线。

万能工具显微镜:用于精密测量机械部件尺寸、轮廓、角度。

晶体谱仪:用来做中子衍射试验和研究原子结构的仪器。

高温金相显微镜:用于高温下观察金属结构组织及拉伸变化。

光电测距仪:利用光速测定距离的大地测量仪器。

大型水晶摄谱仪:用于研究物质细微结构,用于冶金化工。

坐标:“西黄楼”

1959年

光机所从城市的北部

搬到了南湖之滨

在王大珩的带领下

迁到新址的光机所

掀开了新一页历史篇章

20世纪90年代的“西黄楼”。这座建筑,曾是当时光机所的象征 资料图片

1960年

国防部第五研究所

建议在国内自行研制

光学弹道测量系统

代号“150工程”

据回忆

在研究落实

研制原子弹、导弹的各项工作时

钱学森曾说过

原子弹、导弹中的光学设备

一定要让长春光机所来做

为了集中力量攻克尖端

光机所与机械所两所合并

成立“中国科学院光学精密机械研究所”

“150工程”

是长春光机所成立以来

承担的最为重大的科研项目

所要求的技术之复杂

工程设计量之大

研制周期之短

都超过了以往的科研项目

面对困难

王大珩坚持

“一竿子插到底”

意思是研究所不仅要负责

研究设计工作

还要承担精密机械仪器的制造生产

让科研与实际紧密结合

在科研攻关的关键时期

“西黄楼”的灯光

往往彻夜不灭

今日的“西黄楼”

从20世纪60年代开始

王大珩主持研制成功了

多种大型光测设备

原子弹试验、导弹发射

氢弹试验、人造卫星上天

一系列国防科技突破背后

都有他和长春光机所做出的重大贡献

坐标:“王大珩小楼”

灯火彻夜不灭的“西黄楼”

见证了王大珩和同事

在长春的奋斗

相隔不远的一间小楼

则见证了王大珩和家人

在长春的生活

王大珩故居,被附近居民亲切地叫做“王大珩小楼”

这里不仅是王大珩在长春的家

也是王大珩在光机所之外

另一个工作场所

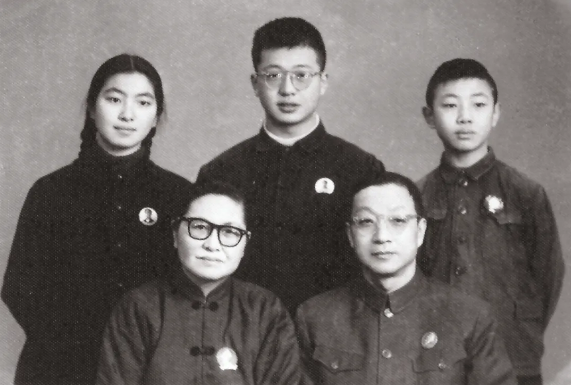

王大珩的女儿王森回忆

他每日忙于工作

甚至很少和我们有时间交流

除了书房和休息的时候

他总是坐在那个大写字台旁

这是在这所房子里

他留给我的最深的回忆

王大珩先生60年代的全家福 长春光机所供图

如今

故居内陈列了

王大珩先生生前的工作和生活用品

主要有各类书籍、手迹、科研仪器

以及他本人各个时期的

重要生活、工作场景的照片

不仅重现了王大珩先生在此工作生活的场景

同时也见证了一位战略科学家

简朴、勤勉、淡然的生活态度

严谨、创新、奉献的科学精神

王大珩故居内部

坐标:长春理工大学

王大珩不仅为这座城市

带来了“光机所”

还为这座城市

带来了一所大学

为了推动中国的光学事业

能够尽早追上先进国家的发展水平

王大珩高度重视科技人才的培养

1958年

为了培养光学专门人才

王大珩一手创建了

长春光学精密机械学院

(长春理工大学前身)

由王大珩题写校名的长春理工大学 资料图片

在建校初期

王大珩明确提出了

“突出特色”和“两个三结合”

这一办学思想

“突出特色”

即学校主抓光学特色专业

“两个三结合”

指在校内形成

“教学、科研、生产”相结合

在校外形成

“学校、研究所、工厂”相结合

王大珩坚持实践和理论相结合的教学方式

让长春理工大学的

“光学材料”“光学工艺”等专业

一直处于国内领先水平

长春理工大学的王大珩展览馆 资料图片

今天的长春理工大学

设有专门的“王大珩展览馆”

在这里

通过一系列实物、书籍、照片、影像

参观者能够真切感受到王大珩先生

科学家的情怀

教育家的风采

坐标,还有很多、很多……

1983年

王大珩告别了他工作了30年的

长春光机所

调到北京任中国科学院技术科学部主任

离开长春后

王大珩院士依然时刻牵挂着

长春的老单位、老员工和学生们

1986年,在长春光机所专家公寓,王大珩院士指导博士生姜会林、赵文兴的学位论文 资料图片

而此时

他的目光

在光学领域之外

也投向整个中国科技的发展

1983年

美国总统里根发表了“星球大战”演说

试图通过建立全球战略防御体系

作为一名有着强烈使命感和责任感的

中国科学家

王大珩有了一种前所未有的紧迫感

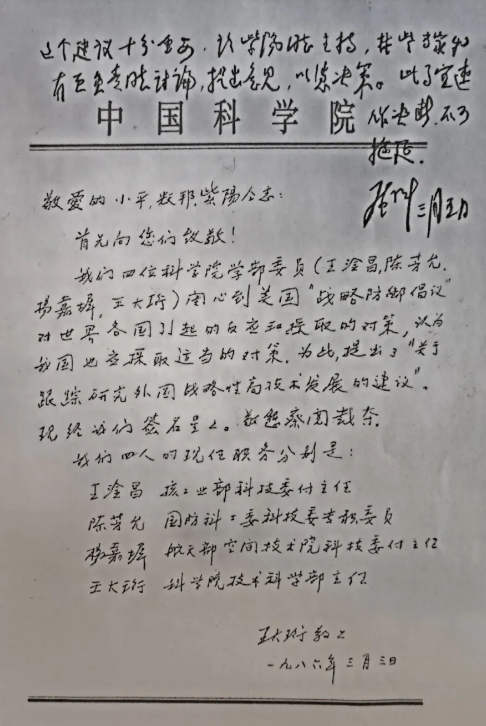

1986年3月

他与陈芳允、王淦昌、杨嘉墀等学者

提交了一份建议

依照邓小平的批示

这个建议经全面论证和多次修改

形成《国家高技术研究发展计划纲要》

这就是把中国

推到世界高科技竞争起跑线上的

“863计划”

邓小平在建议上批示:此事宜速作决断,不可拖延

1992年4月

王大珩与张光斗、师昌绪、张维、侯祥麟、罗沛霖

联合署名提出

《早日建立中国工程与技术科学院的建议》

这份建议书

对于中国工程院的建立

具有历史性的作用

1996年,“863计划”四位倡议人在该计划实施10周年会议上合影。左起:王大珩、王淦昌、杨家墀、陈芳允 资料图片

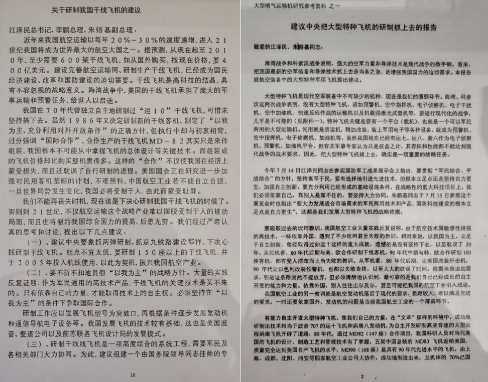

2001年

在王大珩、师昌绪、顾诵芬等倡导下

我国大型运输机

发展战略咨询课题组成立

国产“大飞机”的进程

迈出了重要一步

……

王大珩先生对发展“大飞机”的建议及报告

2011年7月21日

96岁的王大珩先生

在北京与世长辞

9天后

载着王大珩先生部分骨灰的列车

缓缓停靠在长春站

王大珩先生

回到了他起步的地方

这里有他亲手创办的光机研究所

有他亲手创办的理工大学

有他一手开创的

新中国光学事业

……

王大珩先生

所留给这座城市的“精神坐标”

还有很多、很多

“大珩楼”——

王大珩先生离开长春之后

他所缔造的长春光机所

在2000年—2001年间

迁入长春经开区的“光电子产业园区”

今日的长春光机所 长春光机所供图

如今

在这里诞生的一项项科研成果

助力着中国科学事业的发展

“神舟”升空

“嫦娥”落月

“天宫”筑梦

“天问”探火

这一系列成就背后

皆有长春光机所的贡献

今天

在长春光机所的院内

“大珩楼”巍峨矗立

注视着自己的后辈们

不断创造新的历史

长春光机所“大珩楼” 长春光机所供图

中国光学科学技术馆——

在长春的东南

“中国光学科学技术馆”

吸引着无数青少年探寻科学奥秘

而这座场馆

正是由王大珩等4位院士

联名致函时任国家有关领导

提议建立

中国光学科学技术馆 资料图片

作为全国唯一的

国家级光学专业科技馆

2017年2月至今

该馆已对外开放8年

服务观众人数超过240万人次

为我省乃至全国的光学爱好者

呈现了一个既有深度又富广度的

光学世界

更在许许多多的青少年心中

埋下了好奇、求知的种子

王大珩纪念园——

在风光秀丽的长春净月潭森林公园内

还坐落着一座

“王大珩纪念园”

高3.6米的王大珩先生铜像

屹立于纪念园当中

铜像背靠先生当年开辟的

长春光机所遥感站

俯瞰整个净月潭湖面

王大珩纪念园中的雕像 资料图片

每年

都有来自全国各地的人们

在这里献上花束

向先生的铜像鞠躬致敬

……

沿着长春的街路

处处都能看到

王大珩先生曾在这片土地上

留下的那束光

这束光

从几十年前城市的北郊升腾而起

飞跃高大的烟囱及新筑的厂房

落在南湖之滨精巧别致的“西黄楼”

落在湖畔小楼窗前摊开的书卷

落在理工大学窗明几净的教室

又向四面八方飞去

洒向更加广阔的领域

照亮这片土地的未来

参考资料:

《中国科学院长春光学精密机械与物理研究所所志(1952-2002)》

马晓丽 《王大珩传》

胡晓箐,董佩茹 《追光》

陈星旦 《王大珩年谱文集》等

作者:郭帅