“设计一本书相当于设计一段人生。”连续10年,中国人民大学艺术学院副教授吴文越都会在她的课堂上,要求学生围绕书信体小说《查令十字街84号》做一次书籍再设计。

“看过《查令十字街84号》的人无不被其中的情节所感动”。吴文越说,书中关于男女主人公对于书的疼惜描写如“我捧着它,生怕污损它那细致的皮装封面和米黄色的厚实内页……”着实让人动容。

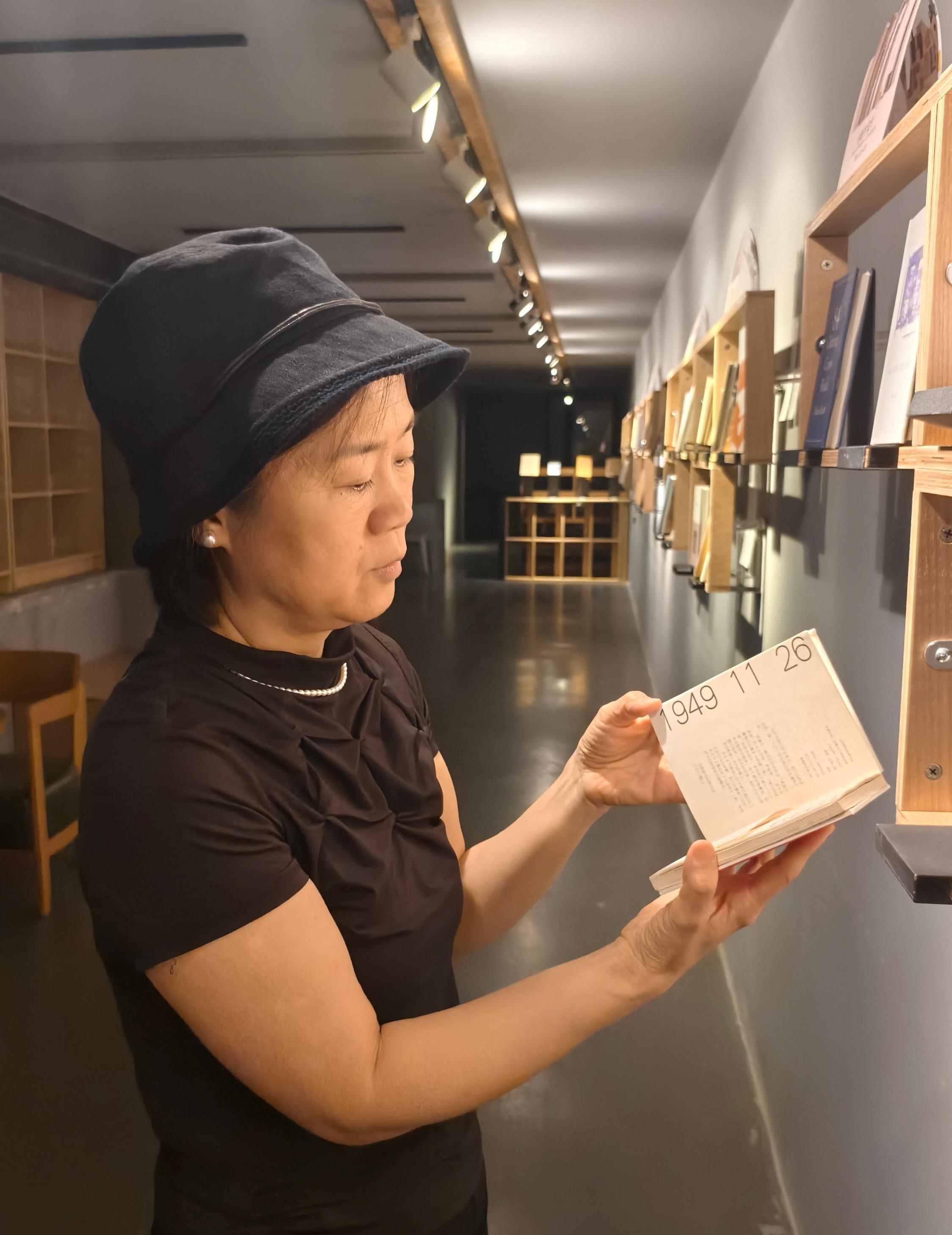

(中国人民大学艺术学院副教授吴文越)

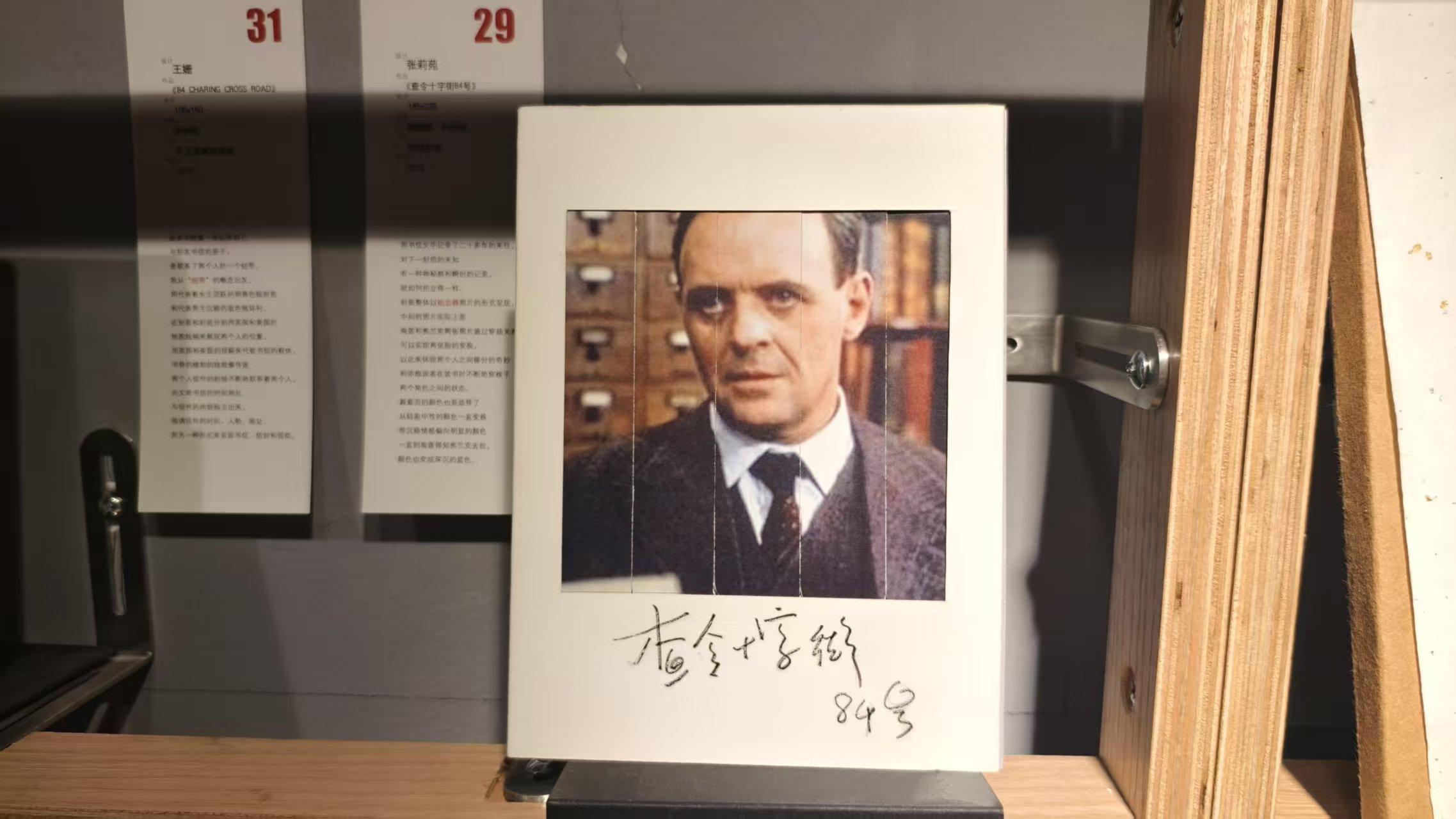

故事从1949年的纽约开始。生活在曼哈顿的三十三岁女作家海莲·汉芙,偶然看到一家英国书店刊登的专营绝版书的广告,出于对英国文学的热爱,以及对廉价旧书的“古老”胃口,她给书店写了一封信,由此开启了她与书店主管弗兰克长达二十年的通信。很多年后,她和这家书店的通信集,被称为“爱书人的圣经”。而那家书店的地址——查令十字街84号,成为全球爱书人之间的一个暗号。《查令十字街84号》一书首次出版于1970年,书中收录的海莲·汉芙与弗兰克的信件,真实、平淡、没有什么复杂情节,但激起了无数读者的共鸣。《查令十字街84号》还被改编成电影于1987年上映。

(学生设计作品)

开启书籍再设计前,吴文越会带领学生一起读文本、看同题电影、进行头脑风暴、画思维导图,也会分享中外关于这本书的创意装帧设计。在这样的过程之下,“学生做出来的成品书确实超乎我的想象。”她说。

对于同一本书,不同人有不同解读。比如有同学认为,海莲·汉芙和弗兰克能够通信20年,这当中是存在爱情的,也有人认为他们之间是纯友谊,或者说是友人之上恋人之下。吴文越说,所以学生设计呈现出的感觉也不一样。

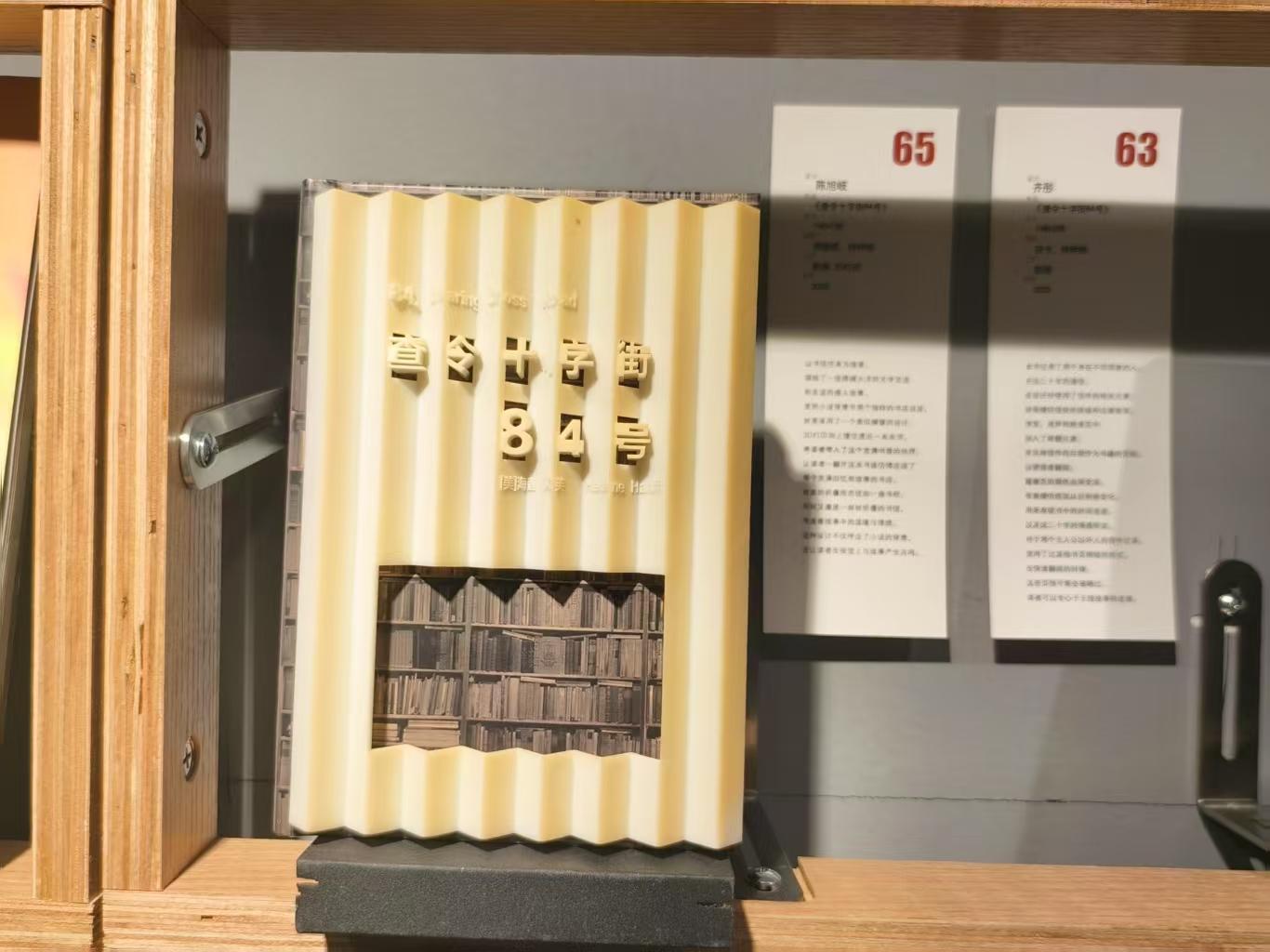

(学生设计作品)

有学生觉得这些书信文字读来很温暖,于是在书芯处添加橙色,读者翻开书页,能感受到“阳光”的倾洒;有同学认为这些构成文学作品的信件实为私人物品,于是将整本书的阅读设计成“窥视”感,读者需要将翻开来的空白纸页裁开才能阅读内容;有同学从读者不断穿梭在“海莲”和“回信者”两个角色间的阅读感受里找到灵感,在封面上融入海莲和弗兰克两张照片从而在翻动中实现两张脸的变换,也以此体现两个人的微妙关系;还有学生觉得两人对话从最初的找书逐渐扩展为互发牢骚、聊家常,关系在渐渐变化,于是在文字排版上花心思,让两种不同颜色字体在横开本的书中一日日靠近……吴文越说,学生作品中存在的很多巧思让人感到惊喜。

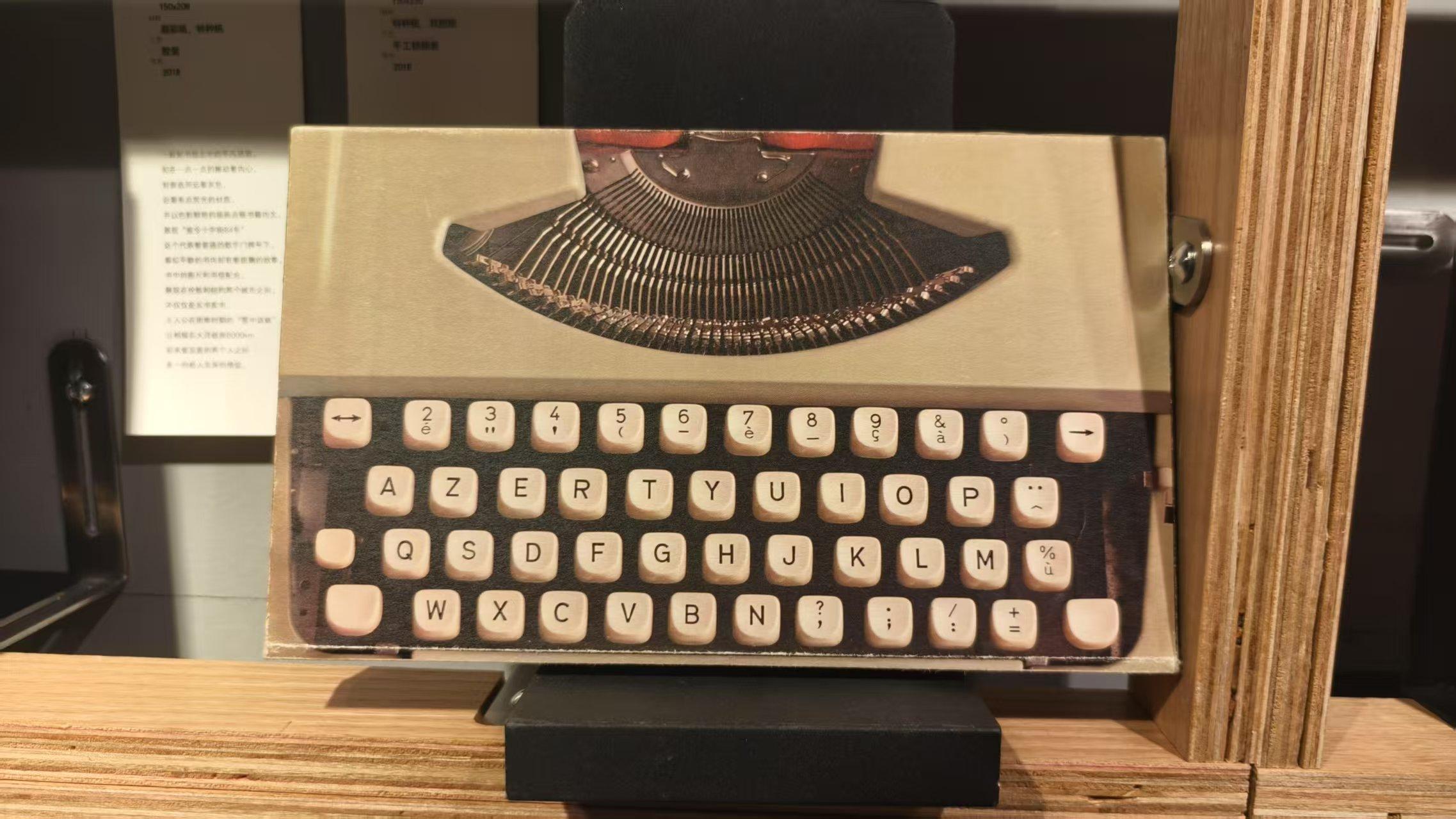

(学生设计作品)

经常有学生问吴文越“如何评判一本书籍设计的好坏”,她会告诉学生,设计没有好坏,只有不同。“说这个好那个不好,我觉得这都是人为的定义。学生如果能想通这一层面,或许就没有那么焦虑了。当然,最终设计成什么样,一定取决于个人的审美能力和素养,需要多看书多看别人的作品,多琢磨。看到别人的优点,要学会吸取。欣赏别人,成就的是彼此。”

设计书籍的过程像是在进行一场系统思维设计。吴文越告诉记者,很多同学在做这本书时领悟到,人生如果仅仅盯着其中一小块就会很焦虑,而从整体去看,怎么样都是一个很好的安排。“我觉得这本书的设计蛮有意义,便一届一届这样坚持下来。”

(万象书坊入门长廊展区)

今年世界读书日期间,吴文越学生们设计的书籍在南京万象书坊展出。这些书籍按照设计时间顺序排布在展柜中,以各不相同的开本呈现着天马行空的创作,形成对作品的动态解读,每一本,都是学生“此时此刻”的思维状态。展览汇集10届学生共84件作品,与书名《查令十字街84号》暗合,吴文越说,这也算是一种圆满。

江南时报记者 张雅倩