比特币的匿名性并非原生绝对隐私保护,而是通过非对称加密地址体系实现伪匿名性,其透明账本设计存在隐私漏洞,需依赖额外技术增强;电子现金则基于密码学协议构建隐私保护机制,通过盲签名、零知识证明等技术实现交易不可追踪性。

比特币的匿名基础源于公钥加密与地址机制。用户通过非对称加密生成公钥和私钥,交易地址由公钥哈希值生成,无需绑定真实身份信息,实现身份与地址的初步隔离。同时,比特币采用UTXO(未花费交易输出)模型记录资金流向,每笔交易输入关联前序交易输出,而非直接显示账户余额,一定程度上降低了资金路径的直接关联性。

尽管比特币地址不直接关联身份,但其交易图谱分析风险显著。区块链上所有交易公开可查,通过聚类分析(如追踪交易所充值地址、大额转账路径),第三方可将多个地址关联至同一用户。此外,未加密的P2P节点通信可能暴露IP地址,进一步削弱匿名性。地址重用问题也会加剧隐私泄露——同一地址多次收发交易会形成清晰的交易轨迹,使地址与用户身份的关联概率大幅提升。

为弥补原生匿名性缺陷,比特币生态发展出多种增强方案。混币技术(CoinJoin)是主流选择,通过将多笔交易的输入输出合并发送,混淆资金来源与去向,典型应用如Wasabi Wallet。2021年激活的Taproot升级在2025年已广泛普及,其通过隐藏智能合约细节,使多签交易与普通转账在链上不可区分,减少交易特征暴露。二层网络(Lightning Network)则通过链下支付通道降低链上交易频次,但需依赖通道对手方的信任,存在一定中心化风险。

电子现金的隐私保护可追溯至1982年David Chaum提出的盲签名(Blind Signature)理论。用户在提交交易信息前对数据进行“盲化”处理,银行签名时无法识别具体交易内容,仅验证有效性,确保第三方无法追踪支付行为。为解决电子现金的双花问题,限制性盲签名技术进一步实现——签名后的电子现金具备唯一性,防止重复花费,奠定了隐私电子现金的理论框架。

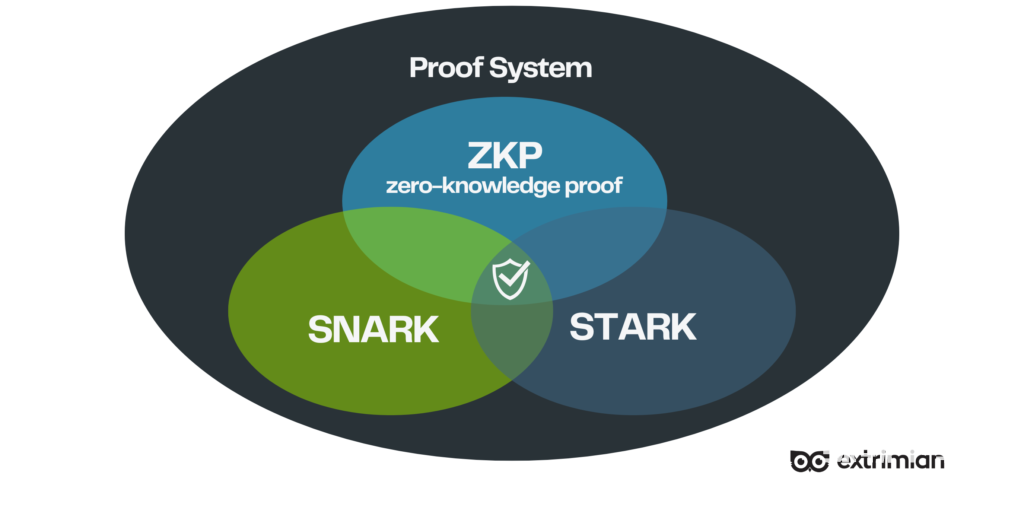

当代电子现金隐私保护技术在盲签名基础上持续演进。环签名(Ring Signature)是门罗币(Monero)的核心机制,发送者从一组公钥中随机选择多个作为“环成员”,使交易验证者无法确定真实发送者身份,实现极高匿名强度,但也因需验证多个签名导致网络扩展性中等。零知识证明(zk-SNARKs)则被Zcash采用,通过数学证明验证交易有效性的同时,完全隐藏交易金额与参与者信息,匿名强度极高,但计算开销大,扩展性较低。隐蔽地址(Stealth Addresses)技术动态生成一次性接收地址,避免地址重用导致的关联风险,目前已成为门罗币等匿名币的标配功能。

2025年电子现金隐私保护面临合规化挑战。欧盟MiCA法案要求加密资产服务商实施KYC,直接冲击门罗币等匿名币的流通渠道。与此同时,零知识证明技术向企业级场景拓展,金融机构开始采用zk-STARKs(零知识简洁非交互式知识论证)保护客户交易数据,在合规前提下平衡隐私需求。抗量子密码学(如格密码)与零知识证明的结合,也被视为下一代电子现金隐私技术的重要方向,以应对未来量子计算对现有加密体系的威胁。

比特币的匿名性本质是“透明账本上的伪匿名”,其隐私保护需依赖混币、Taproot、二层网络等技术组合;电子现金则通过密码学协议构建原生隐私,环签名与零知识证明代表两种主流技术路线。对普通用户而言,避免地址重用、启用钱包混币功能是基础操作;高敏感场景下,门罗币或Zcash等专用匿名币仍是更优选择。未来,随着监管与技术的博弈深化,隐私保护技术将向“合规匿名”与“抗量子安全”方向演进,平衡隐私需求与系统安全性。

关键词标签:比特币,电子现金,隐私保护,零知识证明,环签名