Lagrange Labs的代币经济模型V2在加密圈引发了一波讨论热潮。仔细研究后发现,这仅是一次常规的代币机制调整,更像是对ZK证明网络的底层激励逻辑进行了一次重构。

Lagrange的新模型把代币功能拆解成了三个齿轮:验证质押、证明费用、数据可用性担保。我觉得这个设计巧妙得像一个精密的瑞士手表——每个部件都在推动ZK证明网络的运转。验证者需要质押代币才能参与证明生成,而用户支付费用时则会触发代币销毁机制;数据提交者则必须用代币作为存储担保。这种三重嵌套的经济循环,让代币不再只是“治理投票的工具”,而是变成了网络运转的燃料。有趣的是,它让我想起现实世界中的高速公路收费系统:你付钱通行,部分费用用于维护道路,另一部分则激励工人保持路况良好。

Lagrange的质押设计实际上暗含了一个博弈论陷阱。验证者如果作恶,会失去质押的代币,还会被额外罚没——这比传统PoS链的惩罚更严厉。原本我以为这只是常规的安全设计,结果后来我发现,这种机制其实是在针对ZK证明网络的一个核心痛点:证明的可信度。ZK技术虽然能在不暴露数据的情况下验证真伪,但如果验证者本身不可靠,整个系统就会崩塌。Lagrange的经济模型在这里充当了“信任的定价器”,通过代币质押给验证行为明码标价。

接下来看看代币的销毁逻辑。每次用户提交证明请求时,部分费用会被永久销毁,这与以太坊的EIP-1559机制异曲同工。但关键在于,Lagrange把销毁比例和网络使用率动态绑定——越是高频使用的ZK证明场景(比如跨链桥或隐私交易),销毁速度越快。这就衍生出一个问题:如果ZK技术真如预期般爆发,代币会不会因为加速销毁而变得度通缩?我对比了几个类似项目的数据,发现Lagrange的模型其实预设了一个平衡点:当销毁率超过某个阈值时,质押者的奖励会自动补足流动性。这种设计既避免了过度通胀,又不会让网络因代币稀缺而停滞。

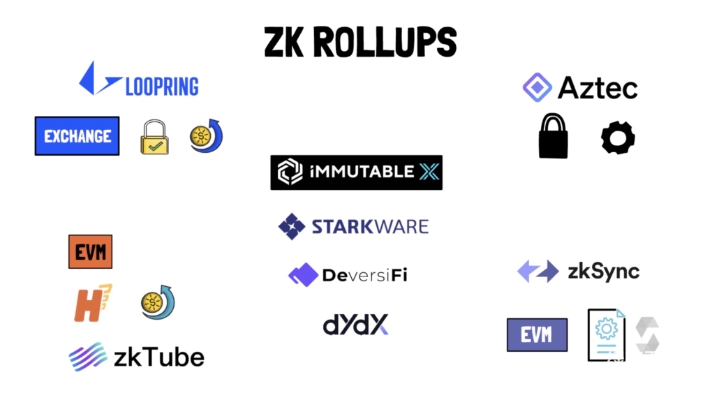

最后聊一下最容易被忽视的环节——数据提交者的角色。在传统ZK Rollup中,数据可用性往往依赖第三方存储方案(比如以太坊主网),但Lagrange要求数据提交者必须用代币抵押才能上传证明相关数据。这就很有意思了:它实际上创造了一个去中心化的存储市场,让代币成为ZK证明“原材料”(数据)的硬通货。而且,这个市场会随着ZK应用场景的扩展(比如游戏或AI证明)而自然增长,不需要额外激励。

Lagrange的代币经济学透露出一个清晰的逻辑:它不试图用代币奖励去“购买”生态繁荣,而是让代币本身成为ZK证明网络的不可替代组成部分。这种设计的风险在于,如果ZK技术的采用速度不及预期,代币的效用可能会陷入低循环;但如果ZK证明真的成为Web3的基础设施(比如用于链下计算验证或隐私合规),Lagrange的模型或许会重新定义密码学与经济激励的耦合方式。

关键词标签:Lagrange新代币经济模型,Lagrange,ZK证明网络